Преп. Иосиф Волоцкий: Подобает ли инокам судить и осуждать еретиков?

Преп. Иосиф Волоцкий, «Просветитель», 13 гл.

Преп. Иосиф Волоцкий, «Просветитель», 13 гл.На это мы ответим следующее.

Автор: Монахиня Вера. Дата публикации: . Категория: Труды отцов Церкви.

Преп. Иосиф Волоцкий, «Просветитель», 13 гл.

Преп. Иосиф Волоцкий, «Просветитель», 13 гл.На это мы ответим следующее.

Автор: о. Валерий Леоничев. Дата публикации: . Категория: Альтернативное Православие.

(Прит.22:28)

В течение последнего года клирики Омско-Сибирской епархии многократно обращались в Синод РИПЦ с различными письмами и обращениями по разным вопросам современной церковной жизни. 07.03.2016 года был получен официальный ответ Синода РИПЦ, который был размещен на официальном сайте «Церковная жизнь». Этот документ озаглавлен как «Ответ Синода на круг вопросов, затронутых в обращениях клириков Омско-Сибирской епархии и им сочувствующих». Из самого названия следует, что этот «Ответ Синода…» является выражением официальной позиции Синода РИПЦ по всем затронутымклириками вопросам.

Автор: Монахиня Вера. Дата публикации: . Категория: Гонения на верующих.

Память 4/17 марта.

Память 4/17 марта.

В Ирпени о. Димитрий Иванов написал несколько антисергианских листовок, которые размножали на пишущей машинке. Ему было также поручено от имени киевских иосифлян посетить непоминающего епископа Дамаскина (Цедрика) в Стародубе и выяснить его позицию. Епископ Дамаскин в это время сомневался в позиции митр. Сергия, но открыто с ним не порывал. После ареста о. Анатолия Жураковского благочинным киевских приходов стал о. Димитрий Иванов.

Несколько раз подвергался арестам. В 1931 году арестован по делу киевской группы ИПЦ в числе 140 иосифлян и приговорен к 5 годам лагерей вместе с епископом Павлом (Кратировым), священником Борисом Квасницким и другими священнослужителями. Был досрочно освобожден в 1933 г. из Архангельского лагеря, оставшийся срок был заменен ссылкой. В Архангельске упал от истощения на улице и скончался 17 марта 1933 года.

Одна из его прихожанок Валентина Яснопольская пишет в своих воспоминаниях:

"Однажды, вскоре после моего приезда, тетя предложила мне пойти с ней в храм, где должен был служить приехавший из пригорода священник. Я сказала, что мне безразлично, какой священник, главное — само богослужение, но, чтобы не обидеть тетю, пошла. Это оказался отец Димитрий Иванов, бывший настоятель к тому времени закрытого женского Покровского монастыря. Особого впечатления на меня он не произвел, и я продолжала заниматься своими институтскими делами. Но как-то тетя сообщила, что о. Димитрий арестован. И тут со мною что-то случилось. Я вдруг поняла, что сейчас идет гонение на Церковь, но страдают не все ее члены, а лучшие из них, и несут они не только свою долю мук, но и долю других. Я в первый раз осознала, что и я член Церкви, что ее страдания касаются и меня. И настолько сильным было это чувство, что я буквально не могла спать по ночам, в то время как кто-то страдал за меня. …

Мой первый духовный отец, священник Димитрий Иванов, напоминал мне всегда древнее святоотеческое изречение о келье души, дверь в которую необходимо держать закрытой, чтобы обучиться премудрости".

Автор: Митрополит Агафангел. Дата публикации: . Категория: Альтернативное христианство.

МЫСЛИ: Иван Воробьев. ДУХОТА ДУХА.Почему «осколки» РПЦЗ не смогут до бесконечности воспроизводить противоречивый «дух Зарубежной Церкви»

На фото: редактор Портала Кредо.Ру Василий Лурье

Автор: о. Валерий Леоничев. Дата публикации: . Категория: РПЦЗ.

Для тех, кто не может войти на сайт московского прихода РПЦЗ. По непонятным причинам доступность сайта ограничена. Есть пути обхода временных препятствий.

Для тех, кто не может войти на сайт московского прихода РПЦЗ. По непонятным причинам доступность сайта ограничена. Есть пути обхода временных препятствий.

Автор: Монахиня Вера. Дата публикации: . Категория: РПЦЗ.

Автор: Интернет Собор. Дата публикации: . Категория: Альтернативное Православие.

Ответ Епископа Стефана на Уведомление Синода РИПЦ

Досточтимые Владыка Тихон и прочие Иерархи Синода РИПЦ:

Автор: Монахиня Вера. Дата публикации: . Категория: Архив РПЦЗ.

В Святом Евангелии от Матфея, пятая, шестая и седьмая глава являются как бы одной сплошной речью Господа Спасителя. Она именуется обычно «Нагорная проповедь», ибо в основе того, что там сказано, лежит то, что Господь когда-то говорил на горе Блаженств, окруженный учениками и народом.

В Святом Евангелии от Матфея, пятая, шестая и седьмая глава являются как бы одной сплошной речью Господа Спасителя. Она именуется обычно «Нагорная проповедь», ибо в основе того, что там сказано, лежит то, что Господь когда-то говорил на горе Блаженств, окруженный учениками и народом.

Автор: Монахиня Вера. Дата публикации: . Категория: Архив РПЦЗ.

Одним из главнейших и важнейших последствий великого дела искупления человечества, совершенного Воскресшим тридневно от гроба Христом-Жизнодавцем, было именно прощение, или отпущение грехов.

Одним из главнейших и важнейших последствий великого дела искупления человечества, совершенного Воскресшим тридневно от гроба Христом-Жизнодавцем, было именно прощение, или отпущение грехов.

Вот почему, явившись в первый же день по Своем Воскресении ученикам Своим, собранным вместе, Воскресший Господь, преподав им мир, дунул и сказал: «Примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся» (Ин. 20, 19-23).

Автор: Митрополит Агафангел. Дата публикации: . Категория: Альтернативное Православие.

Вступление

Вопрос благодатности или безблагодатности Московской патриархии (МП) продолжает волновать многих членов нашей Церкви, как об этом в особенности свидетельствует выступление против позиции нашей Церкви архимандрита Ильи (Емпулева) и нескольких священников Омской епархии. Данный вопрос в умах этих священников связан с рядом других, в том числе таких, как еретическая сущность учения известного под названием “киприанизм”, статус секретаря Св. Синода, протопресвитера Виктора Мелехова, и компетенция Синода или Собора РИПЦ в решении подобных вопросов.

Многие полагают, что на эти вопросы можно ответить только после ответа на предварительный вопрос: «Что такое историческая традиция (предание) Русской Зарубежной Церкви?» Однако это неуместный вопрос по двум главным причинам. Первая: на любые главные вопросы Церковной жизни может быть дан правильный ответ при обращении не к практике одной Поместной Церкви в определенный исторический период, но к Священному Преданию, т. е., догматам, преданиям, канонам и соборным решениям, которые принимались как обязательные правила всей полнотой Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви на протяжении ее истории.

На часто возникающий вопрос о благодатности или неблагодатности Московской патриархии в той постановке его, насколько он соответствует "исторической традиции РПЦЗ", пусть пытаются ответить те, для кого иное предание кроме предания РПЦЗ поставлено второстепенным, а приверженность к решениям РПЦЗ – единственный и абсолютный критерий современной церковности… Для тех же, для кого любая церковно-историческая традиция, будь то традиция РПЦЗ или традиция дореволюционной Российской Поместной Православной Церкви, ценна только в меру ее соответствия Преданию Церкви, для тех, кто понимает и принимает высказанную св. Киприаном Карфагенским мысль, что «обычай без истины – лишь старое заблуждение», нужен иной критерий, нежели простое соответствие «зарубежности», который стал в руках недобросовестных клириков инструментом для манипуляции сознанием церковного народа. Это должен быть критерий из самого Предания Церкви выраженного, прежде всего, в догматах и канонах Вселенской Церкви, а не просто в постановлениях Синода исторической РПЦЗ, указах ее Первоиерархов, заявлениях ее архиереев, мнениях ее богословов, в ее богослужебных традициях и т.п. – все перечисленное само прежде нуждается в проверке Преданием Церкви.

Вторая причина, по которой неуместно спрашивать: “Что есть историческое предание РПЦЗ?”-заключается в том, что в 2007 году, как хорошо известно, РПЦЗ претерпела катастрофическое крушение, и большинство ее членов пало в бездну ереси. Невозможно, чтобы падение такого масштаба произошло внезапно: этому должны были предшествовать многочисленные малые падения, которые готовили великое. Поэтому приходится признать, что многое из недавнего “предания” РПЦЗ – в особенности некоторые решения ее Соборов и иерархов – были неправильны и противоречили Священному Преданию. Таким образом, более уместен вопрос: “Что было неправильно? Каковы тенденции и решения, которые привели РПЦЗ к отпадению от истины

Обратимся к историческому примеру. В 1054 году римское папство подпало под анафему Великой церкви Константинополя. Церковные историки изучали некоторые детали причин этого падения: филиокве, устремления папства к всемирному господству, внедрение светских принципов в церковную жизнь и т. п. Вопрос: “Каково было историческое предание Православной Римской Церкви?”- задавался редко. И это понятно: ибо было хорошо известно, что падение Римской Церкви было длительным процессом, продолжавшимся на протяжении веков, когда Предание, полученное ею от апостолов постепенно искажалось и портилось. Что интересует нас, и что важно для будущих поколений, которые хотят избежать ошибок прошлого: «Почему эта Церковь пала? Где она оступилась?»

Не отрицая великих святых и великих достижений РПЦЗ, мы попытаемся ответить на эти вопросы в отношении РПЦЗ.

I. Есть ли благодать в Московской патриархии?

Когда митрополит Сергий (Страгородский) выпустил свою печально известную декларацию в июле 1927 года, большая часть из старших и лучших русских архиереев отвергло эту декларацию и прервало общение с Сергием и его Синодом. РПЦЗ сочувствовала этим настроениям. 22 июля 1928 г. ее первоиерарх митрополит Киевский Антоний (Храповицкий) издал Окружное послание, в котором говорил о непризнании Архиерейским Синодом какого-либо церковного авторитета за сергианским Московским синодом, как заключившем союз с врагами Божиими и, назвал его незаконной организацией отступников от веры, подобных древним "либеллатикам", которые хотя и отказывались открыто хулить Христа и совершать жертвоприношения идолам, но доставали у жрецов справки о своем полном согласии с ними.

Это суждение Архиерейского Синода РПЦЗ должно было сформировать отношение к сергианству раз и навсегда: сергиане “отступники от веры” и потому безблагодатны. Кроме того, все наиболее авторитетные иерархи Русской Церкви, и в России и за рубежом, были с этим согласны. Например, архиепископ Димитрий Гдовский объявлял, что сергиевская декларация нарушает догмат о Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви. Также священномученик епископ Виктор Глазовский заявил, что сергианство “хуже, чем ересь”. И митрополит Иннокентий Пекинский в 1930 году написал: «Быть лояльным к большевикам, отказаться от всякой активной с ними борьбы, чего требует митрополит Сергий от всех признающих его, – не есть ли это отречение от Христа, приятие той печати антихристовой, о которой говорит Св. Евангелист Иоанн Богослов в своем Откровении?»

Такой апокалиптический язык был нормой в кругах Катакомбной Церкви в 1930-х годах. Будучи в эпицентре шторма, созданного советской властью и советской церковью, катакомбные христиане лучше, чем кто-либо понимал и апокалиптическую, сатанинскую природу искушения, которому они подверглись. Они видели в Московской патриархии продолжение, или более коварную форму раскольнической “живой церкви”, возглавляемой теми же иерархами (первые два советских патриарха, Сергий и Алексий, оба были бывшими обновленцами), преследующей ту же саму цель (примирение с советской властью) и потому подлежащую тому же осуждению. Ибо, как Патриарх Тихон назвал “живую церковь” “учреждением антихриста” и объявил живоцерковников “лишенными благодати Божией, пребывающей только в Церкви Христовой”, так и к Московской патриархии были применимы эти определения. Как сказал Митрополит Кирилл Казанский, “сущность” патриархии была “обновленческой”.

Есть доказательства, что Катакомбная Церковь анафематствовала советскую церковь вскоре после Декларации митрополита Сергия. Это утверждал священномученик Максим, епископ Серпуховской, и Св. Филарет Нью-Йоркский. Согласно Св. Филарету, Московская патриархия попала под две анафемы еще в первые годы советской власти – первая анафема на советскую власть 1918 года и вторая анафема от Катакомбной Церкви.

“Что такое "советская церковь"? — писал Владыка Филарет. — архим. Константин [Зайцев] много и настойчиво говорил о том, что самое страшное из того, что сделала в России богоборческая власть, есть появление "советской церкви", которую большевики преподнесли народу как церковь истинную, загнав настоящую православную Церковь в катакомбы или в концлагеря. Эта лже-церковь дважды анафематствована. Святейший Патриарх Тихон и Всероссийский церковный Собор анафематствовали коммунистов и всех их сотрудников. Эта грозная анафема до сих пор не снята и сохраняет силу, т. к. снять ее может только такой же всероссийский церковный Собор, как каноническая высшая церковная власть. И произошло страшное дело в 1927 году, когда возглавлявший церковь митр. Сергий своей позорной отступнической декларацией подчинил русскую церковь большевикам и объявил о сотрудничестве с ними. И сбылось в самом точном смысле выражение пред-исповедной молитвы: "под свою анафему падоша"! Ибо в 1918 году церковь анафематствовала всех соработников коммунизма, а в 1927 году сама вошла в компанию этих сотрудников и стала восхвалять красную богоборческую власть — восхвалять красного зверя, о котором говорит Апокалипсис. Этого мало. Когда митр. Сергий обнародовал свою преступную декларацию — от сов. церкви сразу отделились верные чада церковные, и создалась катакомбная Церковь. А она в свою очередь анафематствовала официальную церковь за ее измену Христу.”

II. Позиция митрополита Кирилла Казанского

Такова была общая позиция или предание Катакомбной Церкви и РПЦЗ в первые годы схизмы. Разногласие было только в одном вопросе: когда сергианская церковь окончательно потеряла всю благодать таинств. И это не было серьезным разногласием, так как те, кто подобно митрополиту Кириллу Казанскому, считали, что в сергианской церкви в начале 1930-ых годов еще была благодать, изменили свое мнение через несколько лет. Однако, поскольку архимандрит Илья и его единомышленники стараются опровергнуть всю позицию Истинного Православия по отношению к советской церкви (и это сейчас, спустя почти 80 лет после мученической кончины митрополита Кирилла) на основании одного этого разногласия, то необходимо его обсудить.

В отличие от некоторых других катакомбных иерархов, митрополит Кирилл не решался — во всяком случае, до 1937 г. — объявить Сергия совершенным отступником, а его организацию — лишенной благодати таинств. Причины тому были двоякими.

Во-первых, как он сам признавался в письме к некоему катакомбному архиерею, он был "чрезмерно осторожен", потому что, находясь в ссылке, был не вполне осведомлен о церковной ситуации. И, во-вторых, он находился в особенном положении, будучи единственным законным местоблюстителем, который обладал возможностью переписываться и дискутировать с Сергием. Посему он, естественно, сводил этот диалог к теме канонических прав местоблюстителей и их заместителей, обвиняя Сергия в узурпации власти первоиерарха.

Рассмотрение этого канонически-административного аспекта проблемы, без касательства еще более важного догматического аспекта подчинения Сергия безбожникам, неизбежно приводило к менее серьезной оценке его греха. Тем не менее, внимательное изучение писем митрополита Кирилла к Сергию, написанных между 1929 и 1934 гг., доставит слабое утешение сергианам и их попутчикам. Так, в 1934 г. митрополит Кирилл писал, что хотя сергианские священники и совершают истинные таинства, но те христиане, которые, приступая к ним, знают об узурпации Сергием власти и о незаконности его синода, могут принимать их лишь себе в осуждение.

Однако, вот что пишет владыка Кирилл в письме от 23 февраля / 8 марта 1937 г.: "...десять лет тому назад я ...считал все сделанное м. Сергием ошибкой, которую он сам сознает и пожелает исправить. К тому же среди рядовой паствы нашей было множество людей, не разбиравшихся в происшедшем, и нельзя было требовать от них решительного и деятельного суждения о событиях. С тех пор много воды утекло. Ожидания, что м. Сергий исправит свои ошибки, не оправдались, но для прежде несознательных членов Церкви было довольно времени, побуждений и возможности разобраться в происходящем, и оч<ень> многие разобрались и поняли, что м. С-ий отходит от той Православной церкви, какую завещал нам хранить Св. Патриарх Тихон, и следовательно для православных нет с ним части и жребия. Происшествия же последнего времени окончательно выявили обновленческую природу Сергианства. Спасутся ли пребывающие в Сергианстве верующие, мы не можем знать, потому что дело Спасения вечного есть дело милости и благодати Божией, но для видящих и чувствующих неправду Сергианства было бы непростительным лукавством закрывать глаза на эту неправду и там искать удовлетворения духовных своих потребностей... С митрополитом Иосифом я нахожусь в братском общении, благодарно оценивая то, что с его именно благословения был высказан от Петроградской Епархии первый протест против затеи м. Сергия и дано было всем предостережение в грядущей опасности".

Очевидно, позиция митрополита Кирилла стала строже в последний год его жизни:“Происшествия же последнего времени окончательно выявили обновленческую природу Сергианства”- это смертный приговор Московской патриархии, поскольку, конечно, обновленчество было ересью, таинства которой, как объявил Патриарх Тихон официально в июле 1923 года“ лишились благодати Божией, пребывающей только в Церкви Христовой”.

Митрополит Кирилл теперь был согласен с иосифлянами и большинством катакомбных иерархов в том, что сергиане, будучи обновленцами по природе, подпадают и под осуждение обновленцев. И для того, чтобы как бы скрепить это согласие, Господь соединил митрополитов Кирилла и Иосифа в Чимкентской тюрьме, где они, по свидетельству катакомбных христиан нашли полное единомыслие друг с другом, и где они были вместе расстреляны 20 ноября 1937 года.

Мы заключаем, что архимандриту Илье невозможно защищать свою позицию на основании позиции митрополита Кирилла. Священномученик Кирилл ни в коей мере не был так “мягок” по отношению к МП, как хотелось бы представлять это о. Илье. И если священномученик был так строг к МП в 1937 году, то насколько еще более строг он был бы в 2016, спустя без малого 80 лет?!

III. Ересь Экуменизма

В 1943 году Сталин заключил пакт с митрополитом Сергием. В обмен на безусловную поддержку богоборческого советского государства Сталин согласился даровать МП легальный статус патриаршей церкви и определенные привилегии, оставляя ее в то же время под строгим контролем Совета по делам религий. Так, с 1943 года МП стала на самом деле частью советского государства – вот почему многие истинно-православные христиане и юрисдикции считают эту дату окончательным отпадением МП от благодати.

После Второй мировой войны многие катакомбные христиане могли бежать на Запад и присоединиться к РПЦЗ. Среди них был и катакомбный исповедник и богослов Иван Андреев. Он заметил тонкую разницу в духе между Катакомбной Церковью, какой он ее знал, и РПЦЗ в Америке. Вероятно, из-за недостатка непосредственного знания о жизни в Советском союзе, РПЦЗ не решалась на то, чтобы давать категорические оценки советской церкви и была склонна считать, что процесс апостасии еще не завершился и окончательное осуждение еще не может быть сделано. Проф. И. Андреев, ставший преподавателем в Джорданвилле, писал:

“Что отпадение церкви от Бога и превращение ее в «сборище сатаны» есть процесс, с этим нельзя не согласиться. Но советская церковь встала на путь, который ведет ее к этому «сборищу» — в этом не может быть никакого сомнения. Церковь, находящаяся в «идеальном» отношении с государством богоборческого самовластия, ставящего своей основной задачей антихристово дело; церковь, отрекшаяся «от столпа и утверждения» Христовой правды — исповедничества и мученичества и зовущая нас на «подвиг» человекоугодничества и кощунственной церковно-организованной лжи; церковь, именующая вождя мировых антихристианских сил — Сталина «избранником Господним», — безусловно, встала на тот страшный путь сотрудничества с антихристом, который ведет ее к превращению из церкви Христовой в «сборище сатанинское».

Однако, когда в послевоенные годы пламенный дух ревности исповедания веры стал ослабевать, русские христиане начали требовать еще доказательств того, что Советская церковь была действительно так плоха, как думали Андреев и большинство катакомбных иерархов. Конечно, таких доказательств было немало, так как МП становилась не лучше, но напротив - гораздо хуже. Хотя в МП оставались и такие, которые: «…мучительно тяжко принимают и Декларацию митр. Сергия 1927 г., и все последующие слова и дела советских патриархов, но считают, что благодать в Православной Церкви всё же сохранилась ради тех миллионов несчастных русских людей, которые получают в Церкви великое утешение. С крайне тяжелым чувством слушая панегирики советской церкви советской безбожной власти, они продолжают ходить в открытые храмы и молятся со слезами пред чудотворными иконами. Это люди душевные, которые еще не доросли до духовного понимания религии. Душевные утешения они принимают за благодатные духовные таинства».Феномен, указанный Иваном Андреевым – восхваление патриархией Сталина, этого самого жестокого гонителя и мучителя христиан в истории – открыл новые глубины человеко-поклонения и рабского подчинения тому злу, которое, как указывал митрополит Анастасий (Грибановский), равнялось богохульству. Тем не менее, для защитников патриархии этого было недостаточно, они требовали доказательства еретичности сергианства, которое они ошибочно считали лишь личной слабостью.

Патриархия не заставила себя ждать с доказательствами ее собственной ереси. Одно из них – так называемое “богословие мира”, разновидность католического “освободительного богословия”, которое в лучших традициях живоцерковников ставило целью соединить христианство и коммунизм. Другое доказательство – экуменизм, частью которого МП официально стала в 1961 году, когда присоединилась к Всемирному Совету Церквей (ВСЦ).

Комментируя решение Поместных Православных Церквей становиться “органическими членами” ВСЦ, знаменитый сербский богослов, архимандрит Иустин Попович сформулировал это так:

“Мы отказываемся от Православной веры Богочеловека Христа и органических связей с Богочеловеком и Его Пречистым Телом: мы отвергаем Православную Церковь святых апостолов, св. Отцов и Вселенских Соборов – и мы желаем быть “органическими членами” еретического, гуманистического, гуманизированного и человекопоклоннического клуба, состоящего из 263 ересей – и каждая из которых есть духовная смерть»

“Как православные христиане мы 'члены Христа. 'Итак отниму ли члены у Христа, чтобы сделать [их] членами блудницы?' (1 Кор. 6, 15). Но мы это делаем нашим органическим единством со Всемирным Советом Церквей, который не что иное, как возрождение атеистического человека, языческого идолопоклонства.”

Архиепископ Виталий (Устинов) хорошо выразил сущность экуменизма:

“Экуменизм — это ересь ересей, потому что доныне каждая ересь в истории Церкви стремилась занять место истинной Церкви, а экуменическое движение, объединяя все ереси, призывает их все вместе считать себя единой истинной Церковью.”

В 1980-х годах ВСЦ, с энтузиазмом поддержанный Московской патриархией, перешел от принятия всех христианских ересей к принятию даже нехристианских религий. Это в конце концов вызвало авторитетный ответ со стороны Истинной Русской Церкви. Возмущенная особенно вызывающим проявлением экуменической ереси на Ванкуверской генеральной ассамблее ВСЦ в 1983 году, РПЦЗ, возглавляемая Св. Филаретом Нью-Йоркским, анафематствовала экуменизм:

“Нападающим на Церковь Христову и учащим, яко она разделилась на ветви, яже разнятся своим учением и жизнью, и утверждающим Церковь не сущу видимо быти, но от ветвей, расколов и иноверий соединитися имущу во едино тело: и тем, иже не различают истиннаго священства и таинств Церкви от еретических, но учат, яко крещение и евхаристия еретиков довлеет для спасения: и тем, иже имут общение с сими еретиками, или способствуют им, или защищают их новую ересь экуменизма, мняще ю братскую любовь и единение разрозненных христиан быти: анафемa.”

Один из основных пунктов предмета спора архимандрита Ильи и его группы – это отношение к данной анафеме. Вопрос заключается в следующем: принимает ли архимандрит Илья анафему экуменизма или нет? Как ни странно, но представляется, что он принимал ее, когда уходил из МП, а когда присоединился к Истинной Церкви, - отверг ее.

Так в июне 2008 года о. Илья писал “патриарху” Алексию Ридигеру:

“Известно, что ересь экуменизма предана анафеме Собором РПЦЗ в 1983 году. Таким образом, после объединения Московского патриархата и РПЦЗ эта соборная анафема становится действенной на всех представителей РПЦ, соучаствующих в этой ереси. Боясь раскола с Богом и не желая подпасть под анафему на ересь экуменизма, мы прерываем молитвенно-литургическое общения с Вами, Ваше Святейшество, и со всеми теми, кто находится в литургическом общении с Вами,.. Нам страшно через молитвенно-евхаристическое общение быть в духовном единстве с той раскольническо-еретической "церковью лукавнующих", к которой в свое время принадлежали бывшие первоиерархи Русской Православной Церкви – католик и униат митр. Исидор, жидовствующий еретик митр. Зосима, бывший обновленцем митр. Сергий. Вступить в общение с ересью и войти в духовное единство с этой лжецерковью возможно через молитвенно-литургическое поминовение современных последователей окатоличивания и обновленчества Русской Православной Церкви.”

Великолепно… Однако позже, в 2015 году о. Илья заявляет:«Я исповедую свое полное согласие со всеми соборными решениями РПЦЗ (1918-2000 годов) в отношении РПЦ МП и церквей официального мiрового православия. Я исповедую и признаю анафему РПЦЗ на ересь экуменизма 1983 года, в контексте Рождественского послания Первоиерарха РПЦЗ митр. Виталия (Устинова) 1986/1987 годов».

Необходимо сначала объяснить толкование анафемы 1983 года митрополитом Виталием в его Рождественском Послании и затем показать, как РПЦЗ, в том числе и сам митрополит Виталий, через несколько лет – отвергли это толкование.

В своем Рождественском послании Митрополит Виталий заявил, что анафема 1983 г. не имеет вселенского значения, но приложима лишь к членам РПЦЗ, придерживающимся экуменических взглядов.

Однако такое толкование абсурдно. Во-первых, оно противоречит тексту анафемы 1983 года, который явно имеет всеобщее значение, полностью соответствуя святоотеческому учению о Церкви. Во-вторых, если толкование митрополита Виталия было бы правильно, это означало бы, что старушка в РПЦЗ, которая верила в то, что католики в Церкви, попадала бы под анафему, а лидеры ВСЦ – не попадали, и это сводит на нет весь смысл анафемы и противоречит ее изначальному историческому контексту и цели. В-третьих, это противоречит сущности анафемы в целом: если анафема действительна, она выражает неизменное решение Бога в отношении чего-либо, что ложно навсегда (навечно); и это обязательно применимо везде и всегда. Если учение еретично и потому подлежит анафеме, оно несомненно остается еретическим и подлежит анафеме, кто бы ни произнес его. Ибо ересь – это вечная и вселенская ложь. И бессмысленно утверждать, что ересь анафематствуется в одном человеке, но не в другом.

Приложение этой анафемы было самоочевидным: раз Московская патриархия была вполне действительным членом ВСЦ, то она была под анафемой и, следовательно, — лишена благодати таинств. "Не бывает ереси без еретиков и их практической деятельности. ВСЦ в своих заявлениях говорит: Церковь исповедует, Церковь учит, Церковь делает то, Церковь делает другое... Этим ВСЦ свидетельствует, что он признает себя не просто советом церквей, а единою церковью. И все, кто являются членами ВСЦ, являются членами этой единой лжецеркви, сатанинского сборища. И этим своим участием в ВСЦ все Поместные православные церкви подпадают под анафему РПЦЗ 1983 года и отпадают от Истинной Церкви. В числе их также находится и МП.

К счастью, митрополит Виталий позднее отказался от своего прежнего толкования анафемы 1983 года и в 1998 году повторил ее в ее сущностном смысле – когда ясно объявил, что МП - вне Церкви. Следовательно, архимандрит Илья не в согласии ни с ясным значением анафемы, ни с митрополитом Виталием в его более продуманных заявлениях, ни с самим собой в его письме “патриарху” Ридигеру.

IV. Борьба внутри РПЦЗ

На Третьем Всезарубежном Соборе в Джорданвилле в 1974 году острый конфликт возник между Св. Филаретом и его сторонниками с одной стороны (т. е. теми, кто хотел окончательно разорвать общение с апостасийным Мировым православием), и архиепископом Антонием Женевским и теми, кто хотели оставаться с Мировым православием - с другой. Борьба между этими двумя лагерями была настолько острой, что Св. Филарет признался протопресвитеру Георгию (позднее епископ Григорий) Граббе, что он хотел уйти на покой, так одиноко он себя чувствовал среди других архиереев. У митрополита были некоторые сторонники, как архиепископы Аверкий (Таушев) и Андрей (Рымаренко), его духовник; но после их кончины его открыто поддерживали совсем немногие. Среди них – секретарь Синода, епископ Григорий (Граббе), греко-американский Свято-Преображенский монастырь в Бостоне и большое количество греческих и американских приходов, которые следовали их примеру.

Эти “бостонцы” особенно протестовали против экуменической деятельности архиепископа Антония Женевского, который даже после анафемы на экуменизм 1983 года сослужил с духовенством Церквей, подпавших под анафему, как Константинопольская и Сербская патриархия. Еще в 1970-х годах по этой причине несколько западно-европейских приходов ушли от него и присоединились к грекам старостильникам. Парижская миссия РПЦЗ, возглавляемая глубокоуважаемым архимандритом Амвросием (Фронтиер), обращалась с решительными протестами по этому поводу к митрополиту Виталию, но митрополит ничего не предпринимал. В результате Парижская миссия покинула РПЦЗ. Также, в 1986-1987 годах два монастыря и около 40 приходов, убедившись, что митрополит Виталий не был достаточно тверд в противостоянии экуменическим иерархам внутри РПЦЗ, также покинула РПЦЗ, и их духовенство было запрещено в служении.

Среди запрещенных был протопресвитер Виктор Мелехов. Он и бывшие с ним священники были запрещены за то, что ушли от иерархов, пребывавших в общении с еретиками. Таким образом, о. Виктор достоин был похвалы за свою ревностность о вере, а его запрещение должно быть признано недействительным. Именно это и сделал митрополит Виталий в 2001 году, признав таким образом свою ошибку 14-летней давности. Однако архимандрит Илья спорит, говоря, что то запрещение было действительно, а принятие о. Виктора митрополитом Виталием в 2001 году – не действительным. Его аргумент таков: если мы считаем, что запрещение о. Виктора изначально было недействительно, тогда мы должны считать, что РПЦЗ потеряла благодать уже в то время (1987). Однако, Православная Церковь не считает, что истинный Синод не может ошибаться. Вспомним пример лишения сана св. Иоанна Златоуста Константинопольским Синодом в 403 году. Св. Иоанн не признал законным свое лишение сана, и позднее его имя (уже после его кончины) было восстановлено в диптихах. Но он никогда не говорил, что Константинопольский Синод, принявший неправильное решение, отпал от Истинной Церкви.

Здесь важный принцип, который необходимо подчеркнуть. Православная Церковь непогрешима в том смысле, что она никогда во всех своих частях не исповедует ересь, но это не исключает возможности того, что иерархи Церкви могут совершать серьезные канонические проступки и все же оставаться иерархами Истинной Церкви. Перед тем как Поместная Церковь окончательно отпадет от Истины, всегда есть период упадка, когда совершаются канонические нарушения, и даже делаются еретические заявления. Это все мы видим и в истории РПЦЗ.

Другим следствием подобного неправомыслия о.Ильи является то, что он упорно пытается утверждать, что еретики отсекаются от Церкви Христовой только решением авторитетных Соборов, имеющих право решать и вязать. Православное святоотеческое понимание того, что и до Соборного решения, побуждаемого, безусловно, Духом Святым, упорствующие против их обличения еретики самоосуждены, развратились и отпали от Церкви, о. Илия объявил чуть ли не ересью. Напомним, что еретики, как разъяснялось на прошлом Синоде упорствующему в своих логических изысканиях о. Илье, становятся таковыми не «автоматически», как он сам выразился, из-за возникшего своего неправославного мнения, а отпадают от Церкви через упорство в обличаемой у них ереси. То-есть, не «автоматически», а действием Духа Святого, и до их Соборного осуждения. Вот убедительное свидетельство об этом новомученика епископа Виктора Островидова:

«Являясь во всей своей деятельности еретиком антицерковным, как превращающий Св. Православную Церковь из дома благодатного спасения верующих в безблагодатную плотскую организацию, лишённую духа жизни, митр. Сергий в то же время через своё сознательное отречение от истины и в своей безумной измене Христу является открытым отступником от Божией Истины. И он без внешнего формального суда Церкви (который не возможно над ним произвести) "есть самоосужден" (Тит. 3, 10-11); он перестал быть тем, чем он был "служителем истины" по слову: "Да будет двор его пуст ... и епископство его да приимет ин" (Деян. 1, 20).»

Господь милостив и не отсекает немедленно еретика от внешней организации Церкви. Он дает ему время на покаяние по слову Господа Фиатирской Церкви: “И дах ей время, да покается от любодейства своего, и не покаяся” (Апок. 2, 21). Он дает время услышать увещевания и объяснения своих собратьев-архиереев – или, если другие епископы также в ереси, - священников и мирян. И время покаяния продолжается до окончательного вердикта канонического суда над нераскаянным еретиком или до его окончательного присоединения к еретическому лагерю. В течении этого времени верующим позволяется прерывать общение с теми, кто проповедует ересь “с непокрытой головой”, т. е. с теми, кто открыто говорит против согласованного учения Церкви в вопросах веры. Согласно 15 правилу Двукратного Константинопольского Собора (861 г.), такие люди не только не подлежат осуждению, но заслуживают похвалы, поскольку они потщались защищать веру.

Не только “бостонцы” были подвергнуты несправедливым и незаконным прещениям со стороны иерархов РПЦЗ. Когда митрополит Виталий возглавил РПЦЗ в 1986 году, одним из первых его деяний стала отставка епископа Григория (Граббе) с Вашингтонской кафедры и с поста секретаря Синода, назначение секретарем будущего предателя – епископа Лавра, чьим помощником был другой будущий предатель – епископ Иларион. Это повлекло катастрофические последствия для дисциплины и порядка в РПЦЗ. Архиепископ Серафим (Иванов) строго осудил это деяние. А епископ Григорий написал митрополиту Виталию в 1994 году:

“Очень давно уже, собственно, с первых дней возглавления Вами нашей Зарубежной Церкви, я с большим беспокойством и сердечной тревогой следил за тем, как быстро стала она скользить в пропасть административного развала и канонического хаоса… Наши беды начались с первого же Архиерейского Собора, состоявшегося после кончины Митрополита Филарета… О расстройстве дел нашей Канцелярии я могу судить по ряду признаков. Так, мне из России были присланы копии Ваших писем Архиепископу Лазарю и Еп. Валентину. Во-первых, мне очень скоро удалось выяснить, что документы эти были неизвестны обоим Секретарям Синода, которым я и передал эти копии. К тому же, сам предмет этих писем по щекотливости своего содержания требовал бы представления Вами проекта их на обсуждение Архиерейского Синода. Но оказалось, что письма эти не только были отправлены без ведома Секретарей, но еще имели и целый ряд других дефектов, наглядно показавших несостоятельность Вашей личной Канцелярии. При наличии русских бланков, они были написаны в Россию на английских; у них не имелось не только номера, но даже и даты. В письме Арх. Лазарю не было указано, кому именно оно посылается, а титул Еп.Валентина был неполным. В довершение, и сам текст писем был далеко не на грамматической и стилистической высоте. К тому же еще выяснилось (что особенно страшно), что под обоими письмами стояла не Ваша собственноручная подпись, а факсимиле!”

Епископ Григорий заключает сокрушительно:

“Все годы существования Зарубежной Церкви мы пользовались уважением и славой ни за что иное, как за бескомпромиссную верность канонам. Нас ненавидели, но не смели не уважать. Теперь же мы показали всему православному миру, что каноны для нас пустой звук, и мы стали посмешищем в глазах всех, кто только имеет какое-то отношение к церковным вопросам. Вот Вы и сами на Соборе в Лесне изволили сказать нам, его участникам, что сейчас не время разбираться в канонах, а надо быстро действовать. Вы, будучи кормчим церковного корабля, торжественно, перед всем Собором, объявили нам, что теперь надо торопиться плыть без руля и без ветрил. Тогда Ваши слова повергли меня в большое смущение, но я, зная Ваше раздражение против себя от того, что настаиваю на необходимости жить по канонам, все же надеялся, что не все еще потеряно и что наши Преосвященные как-то отряхнутся от всего этого кошмара последних лет. Подумайте, Владыко, о десятках тысяч соблазненных нами православных людей и заграницей, и в России. Не успокаивайте себя мыслью, что если где-либо вина и есть, то она поровну ляжет на всех наших архиереев. Основная вина все же будет на Вас как на вожде нашего Собора. Мне приходилось слышать от некоторых Преосвященных, что бывает, что Синод постановляет одно, а Вы потом, не считаясь с бывшими постановлениями, самолично их или меняете, или же попросту отменяете. Вот и сейчас, как стало уже довольно широко известно, после бурного мартовского заседания Синода, он разошелся, не вынеся ни одного постановления. На нем обсуждался вопрос об запрещении в священнослужении Российских Архиереев и, тем не менее, Вы требовали от Секретариата отправки указа об запрещении епископов, на находившихся даже и под следствием. И с точки зрения 34-го Апостольского правила, и церковно-административной - это беспрецедентное беззаконие. Вспомните, Владыко, Вашу обличительную речь Митрополиту Филарету, когда в 1985г. Вы минут 10 подряд громили его за нарушение 34-го Апостольского правила. Преступления Митрополита Филарета представляются мне совершенно ничтожными в сравнении с тем, что имеет место теперь.”

Переход руководства от Св. Филарета к митрополиту Виталию в 1986 году действительно привел к доминированию промосковской партии в РПЦЗ. С 1986 года началась “кадровая чистка”, которая продолжалась и в 1994 году, и после 2000 года; в ходе которой, главные противники соединения с МП были были смещены и заменены промосковскими экуменистами. Лидерами промосковской партии были архиепископы Марк, Лавр и Иларион.

V. Практика икономии

В последующие годы митрополит Виталий колебался между строгостью и либерализмом в отношении к мiровому православию в целом и Московской патриархии в частности, но именно наиболее либеральные его высказывания получали наибольшую огласку. В то же время борьба с патриархией стала более интенсивной, когда гласность и падение коммунизма открыли истину о подчинении патриархии советской власти и вдохновили РПЦЗ начать открывать приходы на русской земле. В этой новой ситуации РПЦЗ была движима, с одной стороны, желанием привлечь к себе приходы патриархии, которые впервые получили возможность перейти в свободную Церковь и могли бы быть отпугнуты слишком конфронтационным подходом последней, а с другой стороны — необходимостью защищаться от патриархии, которая пыталась дискредитировать и изгнать РПЦЗ всеми способами, включая самую отчаянную ложь, мошенничество и применение физической силы.

В своем желании привести как можно больше членов МП в Истинную Церковь, РПЦЗ применяла “икономию”, т. е. снисходительность при их приеме. Только в редких случаях еретики были крещены, в громадном большинстве случаев, они принимались через миропомазание или только через исповедь. Однако, архимандрит Илья и его сторонники, - вероятно, под влиянием неполноценного образования, которое они получили в семинариях еретической МП – предпочли неверно истолковывать эту практику, чтобы сделать вывод о том, что те, кто приняты в Церковь по “икономии” не были соучастниками ереси и уже имели истинное крещение в МП.

Практика “икономии” применялась для приема еретиков и схизматиков в Единую, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь с первых веков. Даже еретики ариане не были крещаемы, но принимались через миропомазание. Принятие ариан таким образом ни в коей мере не означало признание того, что ариане уже получили благодать крещения, пребывая в ереси. Напротив: Св. Афанасий Великий считал крещение ариан “бесполезной ванной”! Чуть позже Св. Василий Великий писал в своем правиле, что все, кто ушел из Церкви по каким бы то ни было причинам, лишены Св. Духа и потому не могут передать его другим. В то же самое время он признавал практику “икономии” для принятия схизматиков; т. е. он соглашался, что их не нужно перекрещивать:“ради назидания многих”. Ибо "Я опасаюсь, чтобы [строгость] нашего совета касательно крещения не сделала [еретиков] не желающими присоединиться к Церкви, и мы, по причине суровости нашего решения, не стали препятствием для тех, кто спасается".

Еще ранее св. Киприан Карфагенский и Карфагенский Собор в 251 году объявили, что все еретики и схизматики находятся вне Церкви и не имеют благодати таинств. Это решение вошло составной частью в православный канонический свод и было полностью принято Русской Церковью, несмотря на то, что она почти всегда принимала еретиков по “икономии”.

Свщм. Илларион Троицкий писал:

«Св. Киприан отвергал всякую благодатную жизнь вне Церкви; вполне согласен с ним и канонический ответ Св. Василия Великого, по которому отступившие от Церкви и через раскол не имеют благодати Святого Духа. И если в то же время Василий Великий считает возможным принимать раскольников без крещения, а Блаженный Августин доказывает действительность крещения вне Церкви, то здесь нельзя усматривать противоречия и допущения подлинной благодатной жизни вне Церкви. Ведь, по Августину, благодать крещения начинает действовать лишь с момента присоединения к кафолической Церкви, почему вне Церкви и нет спасения. Правильное совершение крещения вне Церкви - лишь основание, по которому Церковь может принять в свои недра раскольника и без крещения, причем побуждение к такому принятию усматривают в пользе мира, как полагает Св. Василий, так и 79-е правило Карфагенского Собора. Очевидно, допускается, возможность ради мира церковного и перемены практики…Св. Киприан в письме к Юбаяну, действительно, ради пользы Церкви требовал перекрещивания новациан. Св. Киприан и Фирмилиан определение пользы церковной и зависящей от него практики считали делом епископа, допуская, таким образом возможность различного способа приема в Церковь еретиков и раскольников в разные времена и в разных Церквах. Не отрицают этой возможности и Василий Великий с Амфилохием Иконийским, которому Св. Василий писал свое каноническое послание. Это, конечно, потому, что отцы всех стоявших вне Церкви почитали равно безблагодатными, но находили возможным, смотря по обстоятельствам места и времени, не требовать от раскольников крещения, если это будет полезно для Церкви. Единение с Церковью делает человека христианином, а вне этого единения он - ничто, хотя бы и был крещен».

В 1971 году ввиду распространения ереси экуменизма РПЦЗ решила принимать католиков и протестантов через крещение. В то же самое время, она полностью признавала принцип “икономии”, разъясняя его в истинно разумной практике.

Определение Собора РПЦЗ 1971 г. по вопросу о крещении принимающих Православие еретиков

По вопросу о крещении принимающих Православие еретиков принято следующее определение: Святая Церковь искони веровала, что может быть только одно истинное крещение, а именно то, которое совершается в Ея лоне: «Един Бог, едина вера, едино крещение» (Еф. 4, 5). В Символе Веры тоже исповедуется «едино крещение», а 46 правило Св. Апостол указывает: «Епископа или пресвитера, приявших (т.е. признающих) крещение или жертву еретиков, извергати повелеваем».

Однако, когда ревность каких-либо еретиков в их борьбе против Церкви ослабевала и когда шел вопрос о массовом обращении их в Православие, Церковь для облегчения их присоединения, принимала их в свое лоно другим чином. Св. Василий Великий в первом правиле, внесенном в каноны Шестым Вселенским Собором, указывает на существование разной практики принятия еретиков в разных странах. Он объясняет, что всякое отделение от Церкви лишает благодати и пишет о раскольниках: «Ибо, хотя начало отступления произошло через раскол, но отступившие от Церкви уже не имели на себе благодати Св. Духа. Ибо оскудело преподаяние благодати, потому что пресеклось законное преемство. Ибо первые отступившие получили посвящение от Отцов и, через возложение рук их, имели дарование духовное. Но отторженные, соделавшись мiрянами, не имели власти ни крестити, ни рукополагати, и не могли преподати другим благодать Святаго Духа, от которой сами отпали. Посему приходящих от них к Церкви, яко крещеных мiрянами, древние повелевали вновь очищати истинным церковным крещением». Однако, «ради назидания многих», Св. Василий не возражает против другого принятия раскольников-кафаров в Асии. Об энкратитах он пишет, что «аще сие имети быти препятствием общему благосозиданию», то может применяться и другая практика, объясняя это так: «Ибо я опасаюся, чтобы нам тогда, когда хощем удержати их от поспешного крещения, не воспятити спасаемых строгостию отлагательства».

Итак, Св. Василий Великий, а его словами Вселенский Собор, устанавливая принцип, что вне Святой Православной Церкви нет истинного крещения, допускает из пастырского снисхождения, называемого икономией, принятие некоторых еретиков и раскольников без нового крещения. И в соответствии с таким принципом, Вселенские Соборы разрешили принятие еретиков разным чином, сообразуясь с ослаблением ожесточения их против Православной Церкви.

В Кормчей Книге приводится об этом объяснение Тимофея Александрийского. На вопрос: «Почто обращающыяся еретики к Соборней Церкви не покрещаем?» он отвечает: «Аще бы се было, не бы ся человек скоро обращал от ереси, покрещения (т.е. второго крещения) стыдяся, обаче и возложением рук пресвитерску и молитву, весть приходити Дух Святый, якоже свидетельствуют Деяния Св. Апостол».

В отношении римо-католиков и протестантов, претендующих на сохранение крещения, как таинства (напр. лютеран), в России была со времени Петра Первого введена практика принятия их без крещения, через отречение от ереси и миропомазание протестантов и неконфирмированных католиков. До Петра в России католиков крестили. В Греции практика тоже менялась, но уже почти триста лет, после некоторого перерыва, вновь введена практика крещения переходящих из католичества и протестантства. Принятых иным чином, в Греции не признают за православных. Во многих случаях такие чада нашей Русской Церкви не были даже допускаемы ко Св. Причащению.

Имея в виду это обстоятельство и рост ныне экуменической ереси пытающейся совершенно стереть разницу между Православием и всякой ересью, так что Московская Патриархия, вопреки священным правилам даже вынесла постановление, разрешающее в некоторых случаях приобщать римо-католиков, Архиерейский Собор признает нужным введение более строгой практики, т.е. над всеми приходящими к Церкви еретиками совершать крещение, лишь по мере необходимости и с разрешения епископа, допуская из соображений икономии или пастырского снисхождения, другую практику в отношении некоторых лиц, т.е. принятие в Церковь римо-католиков и совершающих крещение во имя Св. Троицы протестантов, через отречение от ереси и миропомазание.

Таково официальное разъяснение РПЦЗ практики “икономии” при принятии еретиков и раскольников. Оно в полном согласии с учением древней Церкви, как оно представлено выше. Следовательно, аргумент архимандрита Ильи о том, что мы принимаем из МП бегущих из нее без крещения потому, что она имеет благодать - ложный…

VI. Киприанизм

В 1994 году при митрополите Виталии РПЦЗ официально вошла в общение с раскольнической группой греков-старостильников митрополита Киприана Оропосского. Эта уния была подготовлена промосковскими архиепископами Марком и Лавром. И она была отвергнута епископом Григорием (Граббе),который написал об этом в серьезной аналитической статье. РПЦЗ официально приняла еретическую, крипто-экуменическую экклезиологию Киприана, ныне известную под названием «киприанизм». И сам митрополит Киприан, и его учение были осуждены Истинно-Православной Церковью Греции при ее первоиерархе архиепископе Хризостоме (Киусисе) в 1986 году. Киприан так и не раскаялся и не вернулся в общение с ИПЦ Греции до своей смерти. Поэтому вступление в общение с его группой в 1994 году было серьезным каноническим нарушением. Три архиерея РИПЦ просили прощения за это нарушение у архиереев ИПЦ Греции в 2008 году в Одессе.А затем через несколько дней на Соборе 2008 года РИПЦ официально осудила главное положение киприанизмао том, что еретики и раскольники являются не отпавшими, а так называемыми «больными членами Церкви»».

Необходимо отметить, что Киприан погрешает в том пункте своих тезисов, где требует собора на появившуюся ересь. Ересь есть лжеучение и отступление от православного исповедания веры. Собор лишь констатирует факт отступления и всенародно провозглашает еретичность этого отступления для предостережения паствы. А Киприан дает возможность той или иной ереси (или сразу нескольким ересям) спокойно пребывать в Церкви и размывать ее вероучительную основу. В такой ситуации благодать Святого Духа неизбежно отступает от Церкви, как отступившей от Истины, хотя внешние формы церковной жизни в такой «церкви» сохраняются. Уже одно это делает киприанизм совершенно неприемлемым для истинно-православного сознания. Киприанизм представляет собой разновидность той религиозной "толерантности" (иначе говоря, религиозного безразличия), которая является основным идеологическим направлением современного официального Православия. В этом состоит его коварная сущность – скрытый экуменизм (криптоэкуменизм).

Киприанизм гораздо больше, чем просто признание благодатности таинств Мирового православия, в том числе и МП. Киприанизм – это новая теория об отношении Церкви и ереси. Сущность этой теории можно выразить в трех пунктах:

1. Поместные Соборы не правомочны изгонять еретиков из Церкви. Это крайнее новшество. Оно ложное, так как многие Поместные Соборы изгоняли еретиков из Церкви. Примеры: 1) Поместные Соборы древней Церкви, изгнавшие Савелия и Маркиана. 2) Поместные Соборы Греческой Церкви, отлучившие римо-католиков в 1054 году и в XIV веке. 3) Поместные Соборы Русской Церкви, предавшие анафеме коммунистов и их сотрудников в 1918 году и обновленцев в 1923.

2. Только так называемые “Объединительные Соборы» - т. е. Вселенские или Всеправославные, на которых присутствуют сами еретики – могут отлучить от Церкви. Однако, даже некоторые Вселенские и Всеправославные Соборы – например, предавшие анафеме новый календарь в 1583, 1587 и 1593 – не были объединительными, и еретики, которых они осуждали, на них не присутствовали.

3. Тот, кто проповедует ересь открыто, остается членом Церкви – хотя и “больным” – до тех пор, пока не будет отлучен Вселенским или Всеправославным Собором. Если бы это было истиной, тогда в случае непроведения 8-ого Вселенского или Всеправославного Собора до конца мiра, Церковь будет безсильна отлучать любых еретиков. Теоретически тогда если Антихрист будет православным и объявит себя богом, он останется членом Церкви, несмотря на то, что бесчисленное количество Поместных Соборов Православной Церкви его анафематствует! И получается, что если он будет священником или патриархом, то он может преподавать истинные таинства!

Анафема 1983 года осуждает крипто-экуменическое учение киприанизма в следующих словах:

”… тем, иже не различают истинного священства и таинств Церкви от еретических, но учат, яко крещение и евхаристия еретиков довлеет для спасения: анафема».

Несмотря на это архимандрит Илья пишет:

«…“фраза из соборного определения - "Мы отрицаемся существующего пагубного мнения, что еретики и раскольники являются не отпавшими, а так называемыми «больными членами Церкви»", принимается мною только в контексте Священного Церковного Предания Православной Церкви, в частности, актов деяний Вселенских и Поместных Соборов в отношении осуждения различных еретиков и их учений".

“Другая фраза из соборного определения - "официальное мiровое православие отпало от Церкви Христовой", понимается мною только в рамках соборных актов РПЦЗ и скорбных посланий свт. Филарета (Вознесенского). Наш Освященный Собор РИПЦ 2008 года не имел статуса Вселенского Собора, чтобы принимать решения о мiровом православии”».

Что пытается сказать архимандрит Илья? Что якобы Вселенские и Поместные Соборы допускают, что определенные еретики и раскольники не являются “отпавшими” и что некоторые еретики остаются “больными членами Церкви”? Из контекста его писаний, явствует, что именно это он и подразумевает. Подобно Киприану, кажется, он полагает, что только Вселенские Соборы могут отлучать еретика от Церкви, и что до созыва такого Собора еретики остаются “неосужденными, но больными членами Церкви”. Это позволяет ему отклонить анафему Собора РПЦЗ 1983 года и Соборные решение РИПЦ 2008, как неважные и не обязательные, поскольку принявшие их Соборы не имели (конечно!) статуса Вселенского Собора. И здесь он явно следует учению Киприана, чьи экклезиологические тезисы впервые были опубликованы в 1984 году, через год после анафемы 1983 с ясной целью подорвать значение этой анафемы…

Однако, в первые три века истории Церкви не было Вселенских Соборов. И тем не менее, многие главные еретики были осуждены Поместными Соборами, как например, Маркиан и Савелий. Один из самых злейших еретиков за всю историю Церкви Арий был отлучен от Церкви Поместным Собором под председательством Св. Александра в Александрии. Святые Отцы Первого Вселенского Собора подтвердили это решение; но изначальное отлучение (изгнание) Ария не было произведено ими. Также Несторий был отлучен от Церкви Поместным Собором в Риме под председательством Св. Келестина; Третий Вселенский Собор не принимал это первоначальное, совершенно законное решение Римской Церкви, но просто подтвердил его. Так и монофелиты были отлучены Поместным Собором в Риме в 649 году, и св. Максим объявил, что после этого соборного решения монофелиты не имеют благодати таинств. И опять-таки это произошло за 30 лет до Шестого Вселенского Собора, также подтвердившего прежнее решение.

И современная латинская ересь не была осуждена ни на одном Вселенском Соборе, как возникшая после них, a была осуждена только Поместными Константинопольскими Соборами.

Неужели архимандрит Илья и в самом деле хочет сказать, что римо-католики просто “больные” и “еще неосужденные члены Церкви”? Если так, тогда он не менее экуменический еретик, чем его бывший владыка «патриарх»Ридигер, которого он осудил за ересь экуменизма! Более того, как мы видели, в случае непроведения 8-ого Вселенского или Всеправославного Собора до конца мiра, Церковь будет безсильна отлучать любых еретиков, даже Антихристa!

Так Церковь потеряет свою власть вязать и решить!

В этом контексте, важно напомнить слова Алексея Степановича Хомякова: «авторитет основывается на истине, а не истина на авторитете». Соборные решения помогают верным усмотреть и держаться подальше от ереси, но они сами по себе не делают ересей еретическими. Господь сказал Никодиму: “неверующий уже осужден” (Ин. 3, 18) – до любого решения Церкви. И апостол Павел говорит: “Еретик… самоосужден” (Тит. 3, 10, 11). Так что не может быть “еще не осужденных еретиков”, как утверждают киприаниты. Все еретики осуждены сразу же, как только они проповедуют ересь публично, и являются “лжеепископами” даже “до соборного осуждения”, как это недвусмысленно подтверждено 15 Правилом Двукратного Собора 861 года.

Новомученик Марк (Новоселов), епископ Сергиево-Посадский, объяснял это учение, проводя различие между мистическим организмом Церкви и ее видимой внешней организацией. До тех пор пока еретик не осужден каноническим Собором архиереев, он остается членом видимой, внешней организации Церкви, но он уже отсечен от мистического организма Церкви Самим Христом. В соответствии с этим различием, мы можем сказать, что Арий был отсечен Господом от мистического организма Церкви немедленно, как только он объявил свою ересь публично, но от внешней организации Церкви он был отсечен Поместным Александрийским Собором при Свв. Петре и Александре и затем Первым Вселенским Собором в Никее.

Архимандрит Илья продолжает:

“В этом определении Собора РИПЦ я не увидел провозглашения еретическим «пагубного мнения, что еретики и раскольники являются не отпавшими, а так называемыми "больными членами Церкви"». Между определениями "пагубное мнение" и "еретическое учение" есть большая разница. Первое предполагает дальнейшее исследование вопроса на предмет его православности, а второе выносит окончательное решение или вердикт о неправославности данного мнения. Согласно "Положению о Русской Истинно-Православной Церкви" только Собор, а не Синод, может выносить определения вероисповедного характера… Поэтому мне, и всем священникам подписавшим обращения на Синод, показалось нарушением церковного порядка применение Синодом РИПЦ термина "ересь" к тезисам митрополита Киприана.”

Это рассуждение, поистине, достойно иезуитов! Что есть “пагубное мнение” относительно веры, как не “еретическое учение”?! Собор 2008 ясно осудил “пагубное мнение” Киприана относительно Церкви. Назвать ли его “ересью” – не в этом суть. Суть в том, что это ложное и пагубное учение о Церкви, и членам Церкви не позволяется его держаться.

Также абсурдно заявление о том, что членам Св. Синода не позволено обсуждать ереси на Синодальных собраниях, но только на Соборах. "Положение о Русской Истинно-Православной Церкви" не говорит, что только Собор, а не Синод, может выносить определения вероисповедного характера, но лишь указывает, что "Освященный Собор архиереев, клира и мирян является ... высшим законодательным органом”. Другими словами, Собор может в теории опровергнуть решение Синода, но это не тоже самое, что сказать – Синоду не позволено принимать никаких решений в отношении ереси!

Следует заметить, что различие между «Собором» и «Синодом» не может быть найдено в решениях Вселенских Соборов. В русском языке есть эти два слова, а в греческом только одно – «Синодос». Так что по-гречески Вселенские Соборы звучат именно как «Синодос», «Синоды»... И факт тот, что если мы обратимся к истории Церкви, то мы не найдем точного определения того, какой именно Собор архиереев может изгонять еретиков. Ничего не говорит и канонический свод о том, какой величины должен быть Собор или Синод для принятия законных и обязательных решений в отношении веры. Многие большие Соборы были отвергнуты церковным сознанием, в то время как ряд малых, Поместных приобрели великое и даже вселенское значение, несмотря на то, что они не назывались «Вселенскими». Есть лишь два критерия законности Собора: 1) архиереи должны быть каноничными, истинными преемниками апостолов; 2) принятые ими решения должны быть в согласии со Св. Преданием. Если Собор соответствует этим двум критериям, тогда как бы мал он ни был, через него говорит Св. Дух, также как через святых Апостолов на Первом Церковном Соборе в Иерусалиме.

Не забудем, что в 1923 году Св. Патриарх Тихон осудил обновленцев как находящихся вне Церкви и лишенных благодати таинств, даже не собрав никакого Собора.

2/15 июля Патриарх анафематствовал "Живую церковь", провозгласив:

"...Они отделили себя от единства тела Вселенской Церкви и лишились благодати Божией, пребывающей только в Церкви Христовой. А в силу этого все распоряжения не имеющей канонического преемства незаконной власти, правившей Церковью в Наше отсутствие, недействительны и ничтожны! А все действия и таинства, совершенные отпавшими от Церкви епископами и священниками, безблагодатны, а верующие, участвующие с ними в молитве и таинствах, не только не получают освящения, но подвергаются осуждению за участие в их грехе.”

Если следовать логике митрополита Киприана и архимандрита Ильи, то придется признать, что Патриарх превысил свои полномочия, а обновленцы остались “неосужденными еретиками”, “больными членами Истинной Церкви”!

Cкажем словами блаженного Августина о Пелагианской ереси:

«Неужели нужно собирать Собор, чтобы обличать столь явную погибель? Как будто никакая ересь никогда не была осуждена без созвания Собора, тогда как, напротив, известны весьма немногие ереси, для обличения которых открывалась такая необходимость, а многие, и притом большее число, где являлись, в тех местах и подвергались справедливому обличению, и уже оттуда давалось это известие всем прочим церквам для предостережения».

Архимандрит Илья продолжает: “Именно этим была вызвана наша просьба о создании богословской комиссии для разбора учения "киприанизма". Но здесь он проявляет серьезную непоследовательность. Во-первых, он говорит, что Собор РИПЦ 2008 года не осудил киприанизм (хотя, как мы видели, не только Собор 2008, но и Собор РПЦЗ 1983 осудил учение, которое теперь нам известно под названием “киприанизм”), во-вторых, он объявляет, следуя лжеучению киприанизма, что в любом случае только Вселенский Собор может изгнать еретиков из Церкви. И в-третьих, он говорит, что проблема может быть решена путем передачи ее на “богословскую комиссию”, которая не является ни Вселенским, ни даже малым Собором, ни Синодом, но просто консультативным органом (совещанием) не имеющим никакой власти что-либо решать!

Какова цель этой тактики? Ясно, что его намерение - оправдать киприанизм, пренебрегая властью архиереев и предоставляя власть низшим степеням в Церкви. Он хочет создать комиссию, которая будет состоять из его сторонников киприанитов, и тем самым провести еретическое решение как бы с черного хода. Так что цель этих обращений и прошений – революция против архиереев, Богом назначенных хранителей истины в Церкви, для того, чтобы ниспровергнуть истинную экклезиологию и ввести ложную, киприанитскую!

Архимандрит Илья, цитируя слова архиепископа Тихона из «Доклада об отношении РИПЦ к сергианско-экуменической МП (к вопросу о чиноприеме бывших клириков МП)» на Соборе 2008 года, указывает, что он не был всегда столь категоричен в вопросе о благодати. «По обсуждаемому вопросу могут быть различные частные мнения, как это бывало и среди Святых Отцов. Однако последнее слово всегда принадлежит соборному разуму Церкви».

Это правда, но не достает существенного пункта. Когда ереси возникают в Церкви, они не сразу признаются таковыми всеми верующими. Некоторые видят обман сразу, другим нужно больше времени для изучения вопроса. В этот начальный период, мудро давать время для открытых дискуссий перед тем, как наложить решение, обязательное для всех. Однако, этот “совещательный период” не может продолжаться слишком долго. Иначе “слово их (еретиков) яко рак будет распространяться” (2 Тим. 2, 17) и приведет большее число людей к духовной смерти. Кроме того, как только ересь осуждена в одной части Православного мира, необходимо, чтобы другие части отвечали поддержкой своих братьев по вере, таким образом, проявляя Единство Церкви и укрепляя ее свидетельством против врагов истины.

Сейчас должно быть признано, что РИПЦ замедлила в признании ереси киприанизмапо сравнению с другими частями Истинно-Православной Церкви. Эта ересь впервые была осознана и осуждена ИПЦ Греции, возглавляемой архиепископом Хризостомом – что и следовало ожидать, поскольку ересь и возникла в Греции. В России процесс осознания был затруднен, во-первых, из-за отсутствия общения с ИПЦ Греции с 1970-ых годов, во-вторых, из-за отсутствия богословов, имеющих возможность читать по-гречески и изучать оригинальные источники: и в-третьих, из-за того, что этой ересью воспользовались иерархи Марк, Лавр и Илларион в своем стремлении к соединению с Москвой. Подтолкнув РПЦЗ к общению с Киприаном – несмотря на то, что некоторые архиереи имели серьёзные сомнения, (так, епископ Григорий (Граббе) сказал, что этим актом РПЦЗ “подпадает под собственную анафему 1983 года”)–верующие были введены в заблуждение и думали, что их новые братья, Киприан с его архиереями, были истинно-православными.

Если архимандрит Илья желает указать на несоответствие между относительно либеральной позицией РИПЦ до 2008 года и ее более строгой позицией после этого, мы не будем с ним спорить, мы это признаем. Но если он хочет, чтобы мы отказались от нашей нынешней позиции и приняли его киприанитскую ересь, повторив тем самым ошибку и падение РПЦЗ, и отказавшись от единства с новомучениками и исповедниками, Св. Филаретом и РПЦЗ (до ее падения в киприанизм) и с другими современными Истинно-Православными Церквями – тогда мы отвергаем его предложение с негодованием.

Конечно, Собор 2008 г. никогда не претендовал на статус Вселенского. Но мы изменим своему призванию и апостольской благодати, которая получена нами при наших хиротониях, если громогласно (во всеуслышание) не осудим все, что угрожает вере нашей паствы. Мировое православие отпало от Церкви, приняв все-ересь экуменизма. Это ужасный, но неизбывный факт, объявленный РПЦЗ в ее анафеме 1983 года. Наш Собор, как бы мал и незначителен не был в глазах архим. Ильи, имел не только право, но и долг присоединиться к свидетельству Св. Филарета и Архиерейского Собора РПЦЗ под его председательством. Иначе мы можем уподобиться стражам, о которых говорил пророк Исайя: «Стражи их слепы все и невежды: все они немые псы, не могущие лаять…» (Ис. 56, 10).

Архимандрит Илья и его последователи должны быть осторожны, чтобы им не стать еще хуже, по словам Писания «как пес возвращается на свою блевотину…» (Притчи 26, 11; 2 Петр. 2, 22), т. е. кто начинает принимать ересь, которую прежде осудил, и, якобы, благодатную природу Советской церкви…

Господь сказал: “По плодам познаете их”. Мы видим плоды МП и Мирового православия в целом, и мы знаем, что они – еретики, отпавшие от Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви. Их плоды это не только 263 ереси в ВСЦ и даже не только “пан-ересь” экуменизма, но также сергианство и все прочие мерзости, последовавшие за единением с самым злым и антихристовым анти-правительством за всю историю, анафематствованным Св. Патриархом Тихоном и Поместным Собором Российской Церкви без малого 100 лет назад. Мы отвергаем богохульную идею о том, что “церковь”, заключившая соглашение с сатаной может иметь благодать Святого Духа.

+ Архиепископ Тихон, Омский и Сибирский

+ Архиепископ Вениамин, Черноморский и Кубанский

+ Епископ Савватий, Винницкий

Протопресвитер Виктор Мелехов, секретарь Синода

Автор: Юрий Солдатов. Дата публикации: . Категория: Авторская колонка.

В этом году 28 июля исполняется 80 лет, с того времени, как мы были покинуты нашим Аввой ушедшим в лучший мир. Под руководством Владыки Митрополита Антония и зарубежного Синода, в одну РПЦЗ были собраны покинувшие после гражданской войны Отечество эмигранты и те верующие, кто был в зарубежных епархиях и приходах прежде до революции. Все были объединены под одним административным руководством в вере продолжения прежде указанного Священным Синодом и Патриархом Тихоном пути. В то время как Владыка Антоний призывал верующих следовать словам Священного Писания: «поступайте так, как повелел вам Господь, Бог наш: не уклоняйтесь ни направо, ни налево», то Митрополит Сергий в СССР призывал верующих к сотрудничеству с правительством, преследующим Церковь. Владыка Антоний учил «люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею...» а Митрополит Сергий любить богоборческую власть и подчиняться ее законам. С авторитетным мнением Блаженнейшего Владыки Антония считались все Православные Автокефальные Церкви и к нему прислушивались также инославные христиане. Как это отметил Архиепископ Лазарь «когда великий праведник ХХ столетия, архимандрит Иустин (Попович) писал о своем Авве, Блаженнейшем Митрополите Антонии (Храповицком), основателе и первом Предстоятеле Русской Зарубежной Церкви, он сравнивал себя с муравьем, который пытается рассуждать о полетах Орла. Что может знать муравей со своей муравьиной «высоты» – о высоте, на которую поднимается, и в которой парит Орел? Что он может сказать об этой высоте? Такова мысль праведника о праведнике, святого о святом».

Автор: Интернет Собор. Дата публикации: . Категория: Общество.

Тарас Шевченко: поединок с российским православием

Позиция Шевченко несовместима с имперско-полицейским российским православием

Автор: иеромонах Никандр. Дата публикации: . Категория: Православная Церковь.

.jpg/220px-Last_Judgment_(Uspenskiy_sobor).jpg) Страшный Суд Божий. Видение св. Григория, ученика святого и богоносного отца нашего Василия Нового Цареградского.

Страшный Суд Божий. Видение св. Григория, ученика святого и богоносного отца нашего Василия Нового Цареградского.

Автор: Монахиня Вера. Дата публикации: . Категория: Архив РПЦЗ.

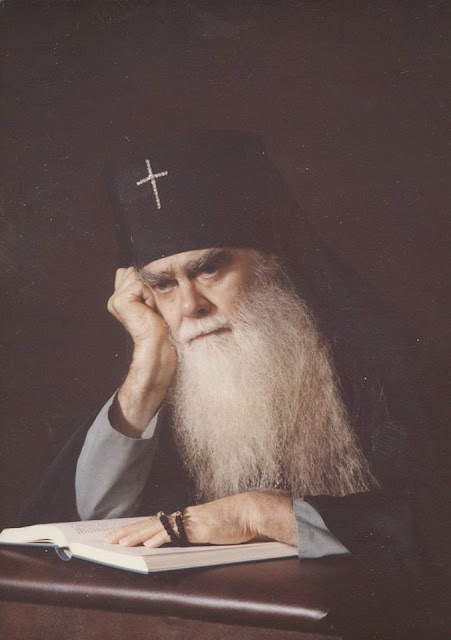

Несколько лет назад Русская Православная Церковь Заграницей прославила в лике святых архиепископа Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского. Святитель Иоанн — уникальная фигура в истории XX века. Русский святой, чья жизнь и служение прошли за пределами России, среди эмиграции — на Дальнем Востоке, на островах в Тихом океане, потом в США и в Европе.

Несколько лет назад Русская Православная Церковь Заграницей прославила в лике святых архиепископа Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского. Святитель Иоанн — уникальная фигура в истории XX века. Русский святой, чья жизнь и служение прошли за пределами России, среди эмиграции — на Дальнем Востоке, на островах в Тихом океане, потом в США и в Европе.

Факт №1

Святитель Иоанн принадлежал к дворянскому роду Максимовичей-Васильковских, который в семнадцатом веке уже дал миру одного известного православного подвижника — святителя Иоанна Тобольского, знаменитого миссионера и просветителя Сибири.

Факт №2

Будущий святитель Шанхайский и Сан-Францисский с детства хотел связать жизнь с церковным служением, но по настоянию родителей получил юридическое образование, и в 1918 году даже успел послужить в Харьковском суде.

Святитель сыграл роль в изменении законов США. После войны именно благодаря дипломатии владыки Иоанна Соединенные Штаты согласились впустить на свою территорию несколько тысяч русскоязычных беженцев с Филиппин — это были эмигранты первой волны и их потомки, попавшие туда из коммунистического Китая. Чтобы они смогли въехать на территорию Соединенных Штатов, в Вашингтоне пошли на принятие поправок к некоторым законам.

Факт №6

В Париже владыку прозвали Иоанн Босой. Современники вспоминали, что в любую погоду епископ ходил в сандалиях на босу ногу, а часто и их отдавал нуждавшимся нищим и ходил по улицам босиком.

Факт №7

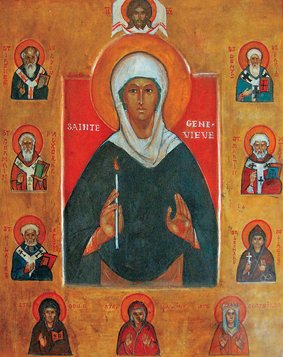

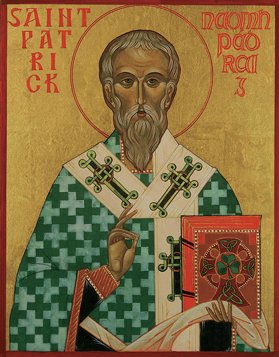

Святитель уделял большое внимание возрождению почитания западных святых древней неразделенной Церкви. В православных храмах Европы при нем начали поминать святого Патрика, святую Женевьеву (покровительницу Парижа) и других угодников, канонизированных до разделения христиан на католиков и православных.

С 1950 по 1964 годы владыка Иоанн был настоятелем Храма-Памятника святого Иова Многострадального в Брюсселе (Западно-Европейская епархия РПЦЗ). Он приезжал сюда из-под Парижа. Местная православная община хранит о нем самые теплые воспоминания. Здесь же находится удивительная реликвия — посох владыки, который по виду скорее напоминает страннический, нежели архиерейский.

— Когда владыка приезжал к нам, то служил каждый день. Это был совершенно выдающийся человек: косой, косноязычный — абсолютно в духе юродивых Русской Церкви. Мы немного побаивались его, слишком уж он не вписывался в наше представление об архиерее — благообразном, с красивой бородой. Владыка часто служил в простой фелони. Говорят, он мог читать в душах у людей…

Здесь рассказывают, что, если владыке Иоанну звонили среди ночи и просили приехать, например, в больницу, он бросал все дела и немедленно ехал.

— Он был настоящим подвижником, — продолжает Дмитрий Геринг, — ел раз в день, не спал на кровати, а спал на стуле: на два-три часа погружался в сон, потом снова бодрствовал. В храме при нем служили не только Литургию — совершали полный круг богослужений. Как говорит один из брюссельских священников отец Прохор, при владыке Иоанне здесь был монастырек.

Храм св. Иова Многострадального, сооруженный в память Императора Николая II и его семьи и «всем русским, в смуте убиенным» — это памятник всем пострадавшим в советской России в годы репрессий и гонений. Именно так: всем — и умершим за веру, и репрессированным по политическим мотивам. Инициатором строительства был Николай Котляревский, секретарь генерала Петра Врангеля. К началу Второй мировой войны основное строительство завершилось. А по окончании войны в храме установили то, ради чего и был задуман весь проект, — мемориальные плиты.

Здесь более 2000 имен жертв русской смуты: офицеры Добровольческой армии, дворяне, священнослужители — представлена фактически вся русская история начала ХХ века. Но особое место отведено царской семье. Вообще, этот храм не случайно посвятили св. Иову Многострадальному. Император Николай II родился в день памяти этого святого, очень его любил и в каком-то смысле прошел по его пути.

…При владыке Иоанне Шанхайском в храме св. Иова Многострадального собралась прекрасная община, он молился здесь за своих духовных детей и за всех, кто пострадал в России в годы репрессий и гонений. «Имена же их Ты, Господи, веси», — так завершается каждый список на мемориальных плитах. Это значит: даже если люди что-то пропустили, Господь помнит всех и обо всех заботится. Может, потому Он и поставил служить в это место Своего великого святого, тоже прошедшего через смуту?..

Автор: Митрополит Агафангел. Дата публикации: . Категория: Авторская колонка.

По мнению протестантского проповедника Стефана Флури Римский Папа и Президент Обама сошлись в своих целях проведения в жизнь населения мира социалистических планов и даже сотрудничают, составив как бы дуэт. Слушая их высказывания от умиления их любви к человечеству можно от чувств прослезиться. Только вспомнить когда Папа был в Америке, пишет Флури, то когда он выпил, не допив воду из стакана, то к стакану бросился конгрессмен, желая выпить оставшуюся воду сам, и его жена и дети. Ведь пишет Флури, для верующего католика Папа замещает Христа, он среди нас на месте Спасителя и люди смотрят на него, как бы видя Христа. Видя проявление таких религиозных чувств, Папой увлеклась также пресса, несмотря на то что «прежде на папизм в Америке смотрели как на испорченную организацию, из-под контроля которой их предки освободились».

Автор: Монахиня Вера. Дата публикации: . Категория: ИПЦ Греции.

2016 г. В атмосфере духовного благочестия была отслужена Вечерня в Прощеное воскресенье вечером в соборе Свт. Николая в Ахарнэ (Аттика, ИПЦ Греции), которую возглавил Митрополит Хризостом Аттикийский и Беотийский, с участием священников, диаконов местной Митрополии и многих верующих. Завершилось богослужение чином прощения.

2016 г. В атмосфере духовного благочестия была отслужена Вечерня в Прощеное воскресенье вечером в соборе Свт. Николая в Ахарнэ (Аттика, ИПЦ Греции), которую возглавил Митрополит Хризостом Аттикийский и Беотийский, с участием священников, диаконов местной Митрополии и многих верующих. Завершилось богослужение чином прощения.

Автор: Юрий Солдатов. Дата публикации: . Категория: Авторская колонка.

Недавно мной была написана статья «Заговор против Америки» (Интернет-Собор 22-02-16). В статье повествовалось о том, как был составлен и затем проводился в жизнь Америки план признания сексуальных извращенцев с правами равными остальному населению. Затем описано как это привело к признанию равноправия однополых браков.

Однако это была первая фаза по борьбе с браками установленными Богом, исключительно прежде признаваемыми обществом, гражданскими властями между мужчиной и женщиной и признания браков наравне с извращенцами, которые начали уже считать себя не только равноправными, но имеющими право на особые привилегии, как правительством признанное меньшинство.

Под видом защиты прав человека с применением влияния Америки изменение нравственности было принято в других странах также как признание однополых браков, несмотря на протесты населения.

Изменения правительством моральных стандартов должно было послужить не сигналом, а набатом и предупредить население Америки и других стран, что будет грозить им в дальнейшем. Вероятно, если бы люди подозревали о грозящей им угрозе, то они от страха за своих детей и внуков кусали бы свои ногти, колени бы у них тряслись, и они бы от ужаса задыхались и быстро седели. Поэтому заговорщики для введения еще более страшных сексуальных добавлений в Америке, прежде принятым как приемлемые, решили, как они это делали прежде - вводить моральные изменения постепенно.

Американское государство было основано переселенцами с Европы. Людьми христианской религии и европейской традиции и культуры. Они были выходцами многих европейских стран, но они принесли в Америку то, что было для них важно в прежнем отечестве, и этим сделали вклад по построению своей новой родины. Они составили конституцию, написали законы, которые до сих пор с некоторыми добавлениями действительны. Со временем в страну были привезены из Африки чернокожие, из Азии китайцы и другие переселенцы. Но страна продолжала свою религиозную и культурную связь с Европой.

Теперь религиозные европейские и культурные ценности в стране быстро исчезают, заменяясь пустотой. За последние 50 лет в Америке семья изменилась из традиционно религиозной в нерелигиозную, в нефункционирующую с большим количеством в стране разводов и детьми только с одним из родителей. Все чаще случаются случаи половых сношений детей с родителями, изнасилованиями, гомосексуальными, однополыми сношениями и, наконец, с изменившими пол.

Все эти изменения не останавливают развратителей нравов заложенных людям Богом, и они хотят ввести еще более отвратительные. Люди под диавольским влиянием по телевидению, кино, печатными изданиями и устной пропагандой, соблазняются и ищут новых наслаждений и увлечений развращающих их умственно и телесно. Забыты исторические примеры Божьего наказания: всемирного потопа, уничтожения огнем Содомы и Гоморры. Теперь людьми не обращается внимание, на Божье предупреждение чрез природу, со страшными ураганами, наводнениями, землетрясениями и т.д. Люди стремительно стремятся к своей собственной погибели...