Епископ Стефан: «Вы поставили основоположника РИПЦ Архиепископа-подвижника Лазаря в ряды еретиков»

Воспоминания монахини Таисии - почившей насельницы Одесского Свято-Иоанновского монастыря

Господи, благослови и помоги мне описать путь к монашеству и жительство в монастыре!

Немного о себе. …Была до 33 лет не крещена, но Бога никогда не отрицала и в великих скорбях обращалась к Нему за помощью, и Он помогал, даже в таких случаях, где по человеческим понятиям помощь была невозможна. С 30 лет стали посещать сильные приступы головной и глазной боли, так, что после каждого приступа падало зрение, как говорится, не по дням, а по часам. Медицинские обследования показывали, что болезни ни глазной, ни головной нет. Была в отчаянном состоянии, что думала покончить жизнь самоубийством, только держала мысль о малолетнем сыне: муж женится, а он кому нужен? Сна лишилась, и ночами плачу и говорю: «Господи! Зачем человек живет? Вот так помучиться (у меня и детство было очень тяжелое) и умереть? И как бы какой-то голос говорит: «Не ослепнешь, все будет хорошо». И наступало спокойствие. А потом мне посоветовали покреститься и дать какой-нибудь обет Господу. И я с жаром сказала: «Если мне будет хотя бы немного легче, буду хотя бы изредка ходить в церковь». И я, с Божией помощью, сдержала свое слово, что не только изредка, но каждый свободный день (а работала через день) была на службе и утро, и вечер, благо, в то время батюшка служил ежедневно (хотя был белый священник).

Начала ездить по святым местам. Особенно прикипела моя душа к Киеву, к Покровскому монастырю, куда я летала самолетом два раза в год. Был у меня там и духовный отец, старец Иоанн – духовник монастырский. А потом ездили и с мужем, и с сыном. Они исповедовались и причащались во Владимирском соборе, и венчались мы у о. Иоанна в Пуще Водице (пригород Киева). И вот, с первых посещений душа моя прикипела к Покровскому монастырю, я уезжала с великой скорбью и слезами, и мечтала все бросить и уехать из дому, но матушки меня убеждали, что это невозможно (муж, мама слепая, сын еще не в армии). Сама все понимаю, но вопию ко Господу: «Господи, улетела бы в Покровский монастырь на крылышках, а крылышки-то подрезаны». Но Господь и такую мою молитву услышал.

Однажды по-рану, в пять часов утра, пришла ко мне моя очень близкая знакомая (святой жизни, знала не только день, но и час своей смерти, умерла в Покров Божией Матери, звали Анастасией). Приходит взволнованная и со слезами говорит: «Раичка (я в миру Раиса), я видела такой сон! Полон храм народа, посреди храма широкая красная дорожка, из алтаря выходит священник с каждением, идет кадит, когда поравнялся со мной, наклонился и тихо сказал: скажи Раисе, что будет она в монастыре, но не сейчас, а в свое время». После этих слов нашло на меня такое спокойствие, что я напрочь забыла о своем намерении.

Жизнь идет своим чередом. Уволилась с работы, чтобы послужить Богу в церкви не старостой, не казначеем, не бухгалтером (как предполагали), а простой уборщицей. А сколько было препон, чтобы устроиться в церковь простой уборщицей! Староста, казначей и совсем неверующая бухгалтер боялись, что молодая, энергичная, грамотная будет претенденткой на какую-то должность. Но, все-таки, более чем через год мечта моя осуществилась – я уборщица храма Покрова Царицы Небесной!!! Радости предела не было. Но скорби тут-то и начались, да еще и какие! Об этом знает хорошо м. Мария (в то время прихожанка Мария)[2]. И вот, вынуждена была уйти. А в то время образовался приход Зарубежной Церкви (в Ишиме – ред.) О. Евтихий, в то время игумен, конечно, принял меня с любовью (я близка была с его родными, а мама его была моей подругой, вернее, духовной сестрой). Стала ездить в с. Шаблыкино, где о. Евтихий восстанавливал храм в честь св. вмчц. Екатерины. А когда отдали собор в г. Ишиме, стала (без преувеличения) его ближайшей помощницей: и за свечной ящик отвечала, и за облачения, и за их ремонт, пошив новых (очень много привозил (о. Евтихий – ред.) из-за границы старых списанных облачений), и за стирку, уборку храма во время ремонта и после. А когда стали, как говорится, «пачками», переходить священнослужители (в РПЦЗ – ред.), а он был правящим архиереем – одним почти на всю страну, в т.ч. и Украину, вся эта масса священства и их прихожан, которые тоже приезжали в Ишим, прошли через нашу квартиру. Не просто прошли, а и жили по нескольку дней. И кого только у нас не было! И митрополит Киприан греческий жил со своим келейником и переводчиком, и секретарем, и вл. Вениамин, который был нашим правящим архиереем, пока о. Евтихия не посвятили в святительский сан, и вл. Марк, и о. Александр Перекрестов, который при мощах свт. Иоанна Шанхайского, да несколько раз с матушкой и детьми… Да и не упомню всех. А батюшки из Омска – о. Николай, о. Василий, о. Виктор чередовались и приезжали по двое, один служил в соборе, другой в с. Шаблыкино, ‒ жили все у нас. И всю эту массу народа надо было встретить, накормить, упокоить и проводить. А даже накормить, и то не так просто: кто-то монашествующий – надо рыбное, остальным – мясное. А застолья по воскресеньям, праздничным дням – по 15-20 человек (свидетель м. Мария, она у меня тоже квартировала)! Спала я 2-3 часа в сутки, т.к. помощников не было, кроме моего мужа Владимира Ивановича. Когда приезжал митрополит Киприан, владыка Евтихий дал мне в помощницы Тамару (сейчас м. Елисавета[3]). И я, к тому же, не была освобождена в воскресенья и праздничные дни от свечного ящика. В 6 часов утра выходила из дома, с пересадкой прибывала в собор к 7 часам, чтобы быть прежде прихожан, но уходила сразу после литургии, чтоб помочь накрыть на стол Владимиру Ивановичу, и где-то около 2-х часов, может чуть раньше, ‒ гости.

Уставала смертельно, но, несмотря на все это, еще держала, можно сказать, неопустительно маленькое правильце. И вот, во время такой кутерьмы мне и говорит вл. Евтихий: «Раиса Васильевна, вы должны принять у себя гостью из Америки». На мой вопрос «кто она?» сказал: «Американка. Но она русская, хочет посетить Россию, т.к. это родина ее родных». Спрашиваю: «Она молода или стара?» Ответ: «Средних лет». Я категорично отказалась, сказав, что или молодая, или старая – другое дело, а так я не могу принять, т.к. эта дама светская, культурная, образованная. А я что и кто? И о чем мы можем говорить? На все его доводы – я отказалась. Он посокрушался, т.к. в то время не было и квартир, да если и были, то никто не соглашался на прием гостей. Ну, решил поселить в однокомнатной квартире нашей прихожанки Аллы Петровны. И вот, лежу утром очень больная, тихонько открывает дверь в спальню Владимир Иванович и говорит: «А у нас гости». Выползаю. Смотрю: владыка Евтихий и дама. Представляется: Мария Димитриевна[4]. Меня поразил, конечно, ее вид, ее облик. Одета элегантно, волос золотой, обрезан не коротко и не длинно, и густота этих прекрасных волос… Ну, конечно, Мария Димитриевна вела себя очень просто, восхищалась моим угощением. Меня поразило, что мои хрустящие жареные карасики она ела с косточками. Несмотря на то, что владыка всегда спешил, тут они засиделись до вечера, и я осмелела, подсела к ней с просьбой купить там в Америке золотой и серебряный галун на архиерейские облачения, красное и голубое. Она согласилась и потом выслала. Облачение получилось шикарное. Впоследствии, когда она переехала уже насовсем в Ишим наладить клиросное пение, то ее пригласила жить Валентина Ивановна с дочерью Жанной, та, что приезжала сюда (в Егоровку – ред.) с детками в гости. У них в Ишиме была хорошая трехкомнатная квартира, Жанна не была еще замужем.

Пение было налажено, и владыка предложил Марии Димитриевне организовать монастырь. Согласилась. Постригли ее в иночество в Америке, имя оставили то же. И, как говорится, вл. Иларион передал ее из рук в руки вл. Евтихию. Приехав уже инокиней, она стала искать дом под монастырь. И вот, Господь послал такой дом и такое место прекрасное – на берегу реки Ишим, в отдалении от городского шума. Дом большой, бывший детский садик, бревенчатый, бревна, как один, толстые гладкие, хорошо сохранились. Но т.к. не было фундамента, венцы и нижний ряд бревен подгнили, в связи с тем, что дом простоял бесхозный несколько лет; там не было ни окон, ни дверей, ни потолков, ни полов. И вот, м. Мария[5] попросила, чтобы ей в одном углу этого огромного дома отгородили маленькую келейку. Отштукатурили, но побелить уже нельзя было, т.к. было уже холодно, стены сырые, покрыты инеем… И вот, на все доводы, что нельзя жить в таких условиях: отопления нет, света нет и проч., Матушка переселяется в свое убежище. Укрывается еще сверху брезентом, а утром встает – на стенах и брезенте слой инея. Договорилась, чтобы подвести под дом фундамент, надо его было поднять на определенную высоту. Днем подвели под четыре угла дома домкраты, а ночью их украли, и дом рухнул, но Матушку не задавил, т.к. дом был рублен еще в старое время на совесть, и он не рассыпался, да и Господь хранил.

Вот еще случай. Прознали, что живет иностранка, и решили ограбить. Ломятся. А Матушка, мужественная женщина, кричит: «Да где же мой револьвер? Да где же мой револьвер? Да вот он!» Ну и грабители исчезли и больше не появлялись. Это Матушка рассказывала сама. Да там еще было много всего – я и не упомню.

Итак, Матушка жила одна, да еще с печкой-буржуйкой, которую надо было топить беспрестанно днем и ночью. Но все как-то быстро устроилось: и окна, и потолки, и полы, и кочегарка, и перегородки, и насельницы. Первая – Валентина Ивановна, (будущая – ред.) мон. Ксения, ее сподвижница. И печку уже топили поочередно через два часа круглосуточно, потом ин. Серафима из Дивеево, потом Наталья (покойная мон. Феодосия – ред.), потом казашечка Варвара, потом Мария Романовна (сейчас м. Мария[6]), она пришла в монастырь 1 марта, а я ‒ через месяц, 1 апреля.

А обстоятельства к этому были вот какие. С Матушкой мы были в очень хороших отношениях. Она любила приходить к нам в гости. А как-то, приехавши из Америки, увидела, что покрасили эмалью (в ее доме – ред.), а она не может запаха переносить, и пожила у нас какое-то время. И когда умер мой муж, Владимир Иванович, она стала предлагать мне пойти в монастырь. Но я, зная свое духовное устроение, не горела желанием монастырской жизни и отвечала уклончиво. А тут, как раз, Великий пост, батюшки на 2-й неделе съезжаются на исповедь и по др. делам. И вот, перед отъездом самые близкие батюшки зашли попрощаться и посидеть со мной по поводу траура. Даже высказались, что все так же, как при Вл. Ив., только вместо него – фотография на столе. И вот тут-то они мне и задали вопрос: «А что, Р. В., вы в монастырь уходите, а нас на кого оставляете? Кто же нас будет встречать, упокоевать?» Ну, я с улыбкой: «Да это еще на воде вилами писано». А о. Николай, самый близкий наш батюшка (он жил у нас неделями, особенно 1-ю и последнюю неделю Великого поста) подсел ко мне и сказал: «Р. В., а я вас не благословляю в монастырь». Вот, все батюшки разъехались. Телефонный звонок. Звонит вл. Евтихий: «Что батюшки, разъехались?» Говорю: «Да». «Я сейчас приду», ‒ говорит. Приходит и сразу: «Матушка за то, чтоб вы были в монастыре. Думаю, и вы не против. Так вот такой вариант. На территории монастыря домик, там живет семья – муж, жена, два сына-подростка, а этот домик необходим монастырю. Да и зачем на территории монастыря мирские люди? Так я предлагаю обменять вашу квартиру на этот домик». Для меня это был гром среди ясного неба. Но для меня слово владыки было закон. Я только промолвила: «Хорошо, а домик-то стоящий?» «Да-да, ‒ заверил он. ‒ Завтра хозяева придут посмотреть вашу квартиру, а мы идем утром в 7 часов к Матушке с вашим согласием. Вот так. Конечно, хозяева при осмотре нашей квартиры не могли скрыть восторга, и только хозяйка сказала: «Может быть, вам что-то в нашем доме не понравится, и вы захотите разменяться (это возможно в течение 6 мес.), и мы должны будем с позором вернуться?» Я заверила, что этого не будет. А потом действительно, как они сняли ковры со стен и пола, из стен посыпался шлак, а пола, как такового, и не было, а были набросаны куски деревоплиты. И наша прихожанка с весны до поздней осени производила ремонт, а снаружи Матушке пришлось обшивать домик. Но зато там была и просфорня, и иконописная, еще и кельи для сестер.

Вот так, после 40 дней по мужу я оказалась в монастыре. Но владыка поставил Матушке условие, что жить я должна в монастыре, на правило ходить, а послушание нести у него. Так и было. Только когда меня постригли в иночество, мы с Матушкой пошли к владыке, упали ему в ноги и просили, чтоб он освободил меня от соборных дел. Дал согласие освободить от свечного ящика, а от остальных ‒ нет, так и осталась при нем. А потом Матушка выхлопотала в доме ветерана две комнаты ‒ одну для церкви, другую для меня. Так что, я и там имела отличную келью, и еще дополнительное послушание ‒ в доме ветерана, и при церкви, и с людьми.

Владыка храм назвал в честь св. прав. Иова, а службы, молебны совершал только сам. А когда уезжал, то мне поручал вести молебны, оставил мне свой служебник (что найду нужным читать) и акафисты, и старинный акафист об усопших. Всех, бывало, помянем, живых и усопших, наплачемся… Моим бабулькам даже больше нравилось, когда мы молились одни, владыку они стеснялись и чувствовали себя скованными. Из 300 жителей было 20 постоянных прихожан, которые неопустительно ходили, самой молодой было 75 лет, а самой старой – 92 года, люди, прошедшие те страшные годы. Это были дети репрессированных, расстрелянных, замученных, умерших на лесозаготовках. И владыка говорил, что 20 постоянных прихожан из 300 – это хорошо, тогда как в с. Боровое, где он восстановил храм, из нескольких тысяч человек было до пяти прихожан, и то не из местных жителей...

В заключение, что хочу сказать. Уже будучи в монастыре в иноческом чине, еду как-то в автобусе, и вдруг мысль (воспоминание-ред.), как обожгла: «будет в монастыре, но в свое время». И вот, в монастыре не по своей воле, а по Промыслу Божию. И делится моя христианская жизнь с момента крещения на три равных отрезка: 15 лет – горение духом, жажда монашества; 15 лет – служение Богу, людям, но уже без горения духа, о монашестве не только не помышляла, но чувствовала, что это не по мне (я не духовна, я – трудяга, «трудоголик», как назвал меня один батюшка); 15 лет – в монастыре. Телом – да, в монастыре, ношу монашескую одежду, а духом – влачу жалкое существование. Сломалась не только духом, но и телом. Приходит отчаяние: зачем я здесь? Погибаю, поддержки ниоткуда нет, грехов, что и в миру не имела, нацепляла, как шелудивая овца болячек.

Прошу ваших святых молитв, да не погибну до конца. Простите, написала как на духу, без прикрас, без вымыслов. Но только успокаиваю себя тем, что я бы могла сменить место жительства, условия. Но нет на то воли Божией. Какие бы я ни предпринимала попытки, какие бы ни предпринимали попытки другие, но все тщетно. Нет воли Божией. Значит должна здесь страдать, нести свой крест, с помощью Божией. А Господь, видя все, верю, что не оставит Своей милостию.

Мон. Таисия

Две проповеди свт. Филарета (Вознесенского) в Неделю Всех Святых. ВИДЕО

Две проповеди Митрополита Филарета в Неделю Всех Святых.

Две проповеди Митрополита Филарета в Неделю Всех Святых.

Одно из ранее неопубликованных писем о. Серафима (Роуза)

Письма отца Серафима (Роуза).

Письма отца Серафима (Роуза).

065. 17/30 октября 1970 г., прмч. Андрея Критскаго.

Дорогой о Христѣ братъ Даніилъ,

Привѣтствую тебя о имени Господа Іисуса Христа. Божіей милостью твои собратія Глѣбъ и Евгеній стали сейчасъ (уже четыре дня какъ) отцами Германомъ и Серафимомъ и все еще преисполнены сознаніемъ важности произошедшаго. Наша смиренная обитель стала теперь hermitage [пустынью] преподобнаго Германа Аляскинскаго – что уже противорѣчіе, потому что уставъ нашъ общежительный, но мы просто не можемъ найти болѣе подходящаго перевода для слова «пустынь», которымъ мы именуемся въ Указѣ Сѵнода. Послѣ періода волненій и неопредѣленности – десять дней шелъ дождь, который закончился только наканунѣ нашего пострига, состоявшегося въ прекрасный тихій, солнечный день (хотя и холодный), мы боялись, что не будетъ закончена церковь (она и не была, но намъ удалось соорудить временныя стѣны и крышу), оба наши грузовика сломались и т.д. – мы сейчасъ четвертый день живемъ спокойной монашеской жизнью, хотя, конечно, не безъ искушеній. У насъ не было возможности соблюсти полный монашескій обычай проведенія въ церкви пяти дней или хотя бы трехъ (какъ въ Джорданвилле), но владыка Нектарій остался съ нами на второй день, и, такимъ образомъ, мы все-таки провели большую часть двухъ дней въ церкви и пріобщались оба дня Святаго Причастія. А сейчасъ остались одни, пытаясь приспособиться къ отчасти болѣе строгому жизненному укладу, читая святыхъ Отцовъ и молясь для своего укрѣпленія въ эти еще немного неопредѣленные первые дни, пока не утвердимся въ нашемъ постоянномъ образѣ жизни – съ, Богъ дастъ, нашимъ собственнымъ священникомъ, который бы служилъ литургію и избавилъ бы нашего добраго Архіепископа отъ заботъ о насъ. Мы уже имѣемъ знаменіе близости къ намъ Господа, такъ какъ въ первую нашу поѣздку на почту послѣ пострига получили письмо отъ своего давняго друга іеромонаха Ѳеодора (одного изъ шанхайскихъ сиротъ владыки Іоанна), который нѣсколько лѣтъ былъ священникомъ въ старо-стильной обители въ Греціи, а сейчасъ неожиданно объявился въ Америкѣ и хочетъ сразу же пріѣхать къ намъ – Богъ одинъ знаетъ, на короткое ли время или надолго, но онъ съ самаго начала былъ членомъ нашего Братства, и его внезапное появленіе сейчасъ, послѣ столькихъ лѣтъ, – это, конечно, знакъ провиденческій. Пожалуйста, помолись о нем.

Что еще сказать? На насъ виситъ тяжкимъ грузомъ наше новое «Православное Слово», и намъ надо сейчасъ вернуться къ ритму обычной рабочей жизни. Новый номеръ будетъ двойнымъ и посвященъ, главнымъ образомъ, канонизаціи, со множествомъ фотографій. Намъ нужно сдѣлать еще очень много всего другого – подготовить запасъ дровъ (окрестныя горы уже покрыты снѣгомъ, и холодное время года началось), закончить устройство трапезной, построить новыя кельи, но у насъ только четыре руки, и мы должны дѣлать то, что намъ по силамъ. Къ счастью, діаконъ Николай взялъ строительство церкви полностью въ свои руки, и – за исключеніемъ послѣдней недѣли, когда мы работали наравнѣ съ нимъ, – мы можемъ сосредоточиться на печатаніи.

Наше будущее здѣсь – въ рукѣ Божіей. Все, что свершилось, пока что до такой степени не укладывается въ наше сознаніе, что мы даже не осмѣливаемся мечтать о будущемъ. Мы пытаемся идти впередъ шагъ за шагомъ осторожно, чтобы не упасть, и уповая на молитвы владыки Іоанна, который навѣрняка сейчасъ съ нами – въ эти дни мы даже видѣли исполненіе двухъ пророчествъ (если это не черезчуръ смѣло употребить такое слово), сдѣланныхъ имъ намъ. Но о нихъ мы разскажемъ тебѣ лично.

Молись о насъ и поскорѣй дай о себѣ знать.

Съ любовью о Христѣ, Спасителѣ нашемъ,

грѣшный монахъ Серафимъ.

P.s. Только подумай – какіе намъ дали имена! И владыка Антоній даже не вспомнилъ, что въ день нашего пострига былъ день тезоименитства саровскаго игумена Назарія (того, кто упомянутъ въ службѣ). Слава Тебѣ, Господи!

Как греческие дети рисовали "Леди Великого поста" (ИПЦ Греции)

Дети в иконописной мастерской при Филийской и Оропосской Митрополии (Афины, ИПЦ Греции) накануне Великого поста, 12-13 марта (н. ст.) 2016 г., старательно рисовали занятную женскую фигурку со множеством ножек, с закрытыми глазами, без носа и рта. Назвали ее “Kyra Sarakosti”, что, по-видимому, означает “Lady Lent”, т.е. "Леди Великого поста".

Дети в иконописной мастерской при Филийской и Оропосской Митрополии (Афины, ИПЦ Греции) накануне Великого поста, 12-13 марта (н. ст.) 2016 г., старательно рисовали занятную женскую фигурку со множеством ножек, с закрытыми глазами, без носа и рта. Назвали ее “Kyra Sarakosti”, что, по-видимому, означает “Lady Lent”, т.е. "Леди Великого поста".

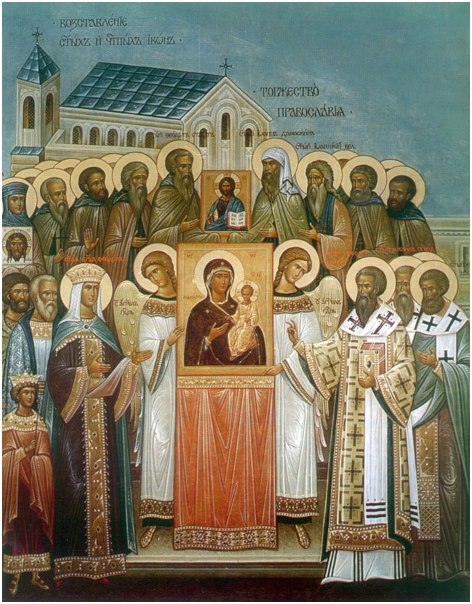

ИПЦ Греции: Празднование Торжества Православия в Афинах и Пирее. ФОТО

2016 г.

2016 г.

Божественная литургия состоялась в Неделю Православия, первое воскресенье Великого поста, в исторической церкви Св. Параскевы в Афинах (ИПЦ Греции), которую возглавил Блаженнейший Архиепископ Каллиник. Ему сослужили Митрополит Аттикийский Хризостом и епископ Амвросий Филиппийский.

Из серии лукавых проповедей патриарха Кирилла

“Если мы слышим слова “Православие или смерть!”, нужно опасаться такого проповедника. Ни один апостол так не говорил. Православие - это красота жизни, а смерть - это тлен, результат грехопадения, дьявольского действия”, - лукаво обратился к прихожанам Кирилл (Гундяев), наречённый патриархом РПЦ.

“Если мы слышим слова “Православие или смерть!”, нужно опасаться такого проповедника. Ни один апостол так не говорил. Православие - это красота жизни, а смерть - это тлен, результат грехопадения, дьявольского действия”, - лукаво обратился к прихожанам Кирилл (Гундяев), наречённый патриархом РПЦ.

“Когда мы встречаем человека, который утверждает, что борется за чистоту Православия, но в его глазах горит огонь гнева, он готов поколебать основы церковного бытия, чтобы защищать Православие, если мы не находим любви, а находим гнев, это первый признак того, что перед нами волк в овечьей шкуре”, - заявил церковный обновленец.

Как известно, Отцы Церкви учат нас, что если еретик, даже будучи епископом (или патриархом), не благословит или проклянет кого-либо из православных, то Божий суд не последует суду еретика.

В качестве комментария к злословию Кирилла Гундяева о ревнителях Православной Веры приведем цитату из творения Святого Преподобного Иосифа Волоцкого “Просветитель” (слово тринадцатое, против ереси новгородских еретиков, говорящих, что нельзя осуждать ни еретика, ни отступника. Здесь же собраны свидетельства из святых книг о том, что еретика и отступника не только осуждать, но и проклинать следует, царям же и князьям и судьям подобает отправлять их в заточение и предавать лютым казням):

“…Разъясним слова божественного Златоуста, который говорит: не следует ненавидеть какого-либо человека или творить ему зло, даже если это нечестивый или еретик. Говоря так, этот великий и равноапостольный муж указывает определенные временные условия, поскольку нет воли Божией, чтобы всегда было так. Великий Златоуст свидетельствует, что не следует или ненавидеть какого-либо человека или творить ему зло, даже если это нечестивый или еретик, — до тех пор, пока мы не получаем от него душевного вреда.

Ведь так делают и пастухи: пока звери ничем не беспокоят их, они, улегшись под дубом или под кедром, играют на свирели, оставив овец пастись на воле; когда же почувствуют они приближение волков — немедленно отбрасывают дудочку, хватают пращу и, забыв о свирели, вооружаются дрекольем и камнями, становятся перед стадом и грозно кричат во весь голос, пока не отгонят зверя, еще не успевшего нанести вреда.

Так подобает делать и нам, пасущим Христово стадо, пастырям и учителям. Если пастыри увидят неверного или еретика, который не приносит верным никакого душевного вреда, то пусть и они, поучаясь в лугах книжных повестей, наставляют неверных еретиков со смирением и кротостью. Если же увидят, что окаянные еретики, которые злее всяких волков, хотят Христово стадо погубить и растлить еретическими иудейскими учениями, — тогда подобает им проявить всяческую ревность и заботу о том, чтобы не был похищен зверями ни один ягненок из Христова стада. Так говорит святой Златоуст.

Если неверные еретики не прельщают никого из православных, то не следует делать им зла; когда же увидим, что неверные и еретики хотят прельстить православных, тогда подобает не только ненавидеть их или осуждать, но и проклинать, и наносить им раны, освящая тем свою руку.

Святые Отцы учат нас обличать и наказывать еретиков (”если же придется и побить его, не отвращайся — ударь его по щеке, сокруши его уста, освяти руку свою раной”), а еретичествующий патриарх Кирилл напротив, для того чтобы “не поколебать основы церковного бытия” призывает нас смериться с хулой на Единородного Сына Божия.

“Православие или смерть!” это не лозунг, не громкие слова. Это - Вера. Как бы не соблазняли и не запугивали нас чекисты в рясах, мы, как наши деды и прадеды, верим, что вне Православия спасения нет.

В завершении отметим, что кощунственные высказывания Гундяева сильно возмутили прихожан Русской Православной Церкви:

“Под знаменем “Православие или смерть!” братия афонского монастыря Эсфигмену уже более тридцати лет отражает нападки мировых лидеров экуменизма. Конфликт между древним монастырем и Константинопольским патриархатом начался еще в 1965 году. Поводом для этого стала встреча константинопольского патриарха Афинагора с папой римским Павлом VI и дальнейшее сотрудничество с католиками, которое эсфигмениты расценили как отступничество патриарха от Православной Веры.

С начала 70-х годов на крепостных стенах монастыря развевается черный флаг с девизом: “Православие или смерть!” Община монастыря Эсфигмену - 80 монахов, которые уже много лет живут фактически на осадном положении за крепостными стенами монастыря, мужественно сопротивляются попыткам церковных и мирских властей восстановить контроль над монастырем. Их поддерживают истинные православные и антиглобалисты со всего мира.

Теперь же устами патриарха Кирилла (Гундяева) с амвона “храма Христа Спасителя” в день Торжества Православия провозглашено, что на их знамени “опасный, греховный и внутренне противоречивый лозунг”, - возмущается директор “Свято-Алексиевской православной гимназии для детей-сирот” Максим Лесков.

Православие или смерть!

«РУССКИЙ ВЗГЛЯД», Андрей Покровский

И.И. Волошин: Архиепископ Лука и "тайна" Московской патриархии

"У нас в России люди более православны по чувству сердца,

нежели по умственному убеждению.

...Ложь может иметь только минутные торжества, ... ложью ничего нельзя взять прочно, ... она не усиливает, а ослабляет и роняет дело, которому служит. Это великая, величайшей важности истина! Ее надо начертать золотыми буквами! Ее надо знать и знать всякому, кто хочет правильно управлять собою, в особенности, кто хочет правильно управлять людьми и общественными делами. ...Отчего случается иногда, что люди становятся в фальшивое положение и действуют во вред себе и всем? От принятия и усвоения ложных мыслей и понятий, от действия из области человекоубийственной лжи. Вся история человечества доказывает это поразительнейшими фактами. О, когда бы у нас в России развилось величественное и благотворное для временнаго и вечнаго быта человеков правильное понятие о святой Истине! когда бы вся деятельность, и частная и общественная, потекли из этого Божественнаго источника!"

Архиепископ Лука — Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий — прожил долгую и по человечески весьма достойную жизнь. Родился в 1877 году, детство и юность провел в Киеве, где проявились его первые смутные религиозные впечатления. Затем — увлечение народническими идеями прогресса и "служения народу" вследствие чего, в противоположность склонности и таланту к живописи, юноша поступает на медицинский факультет Киевского Университета. Во время русско-японской войны — служба в лазарете в Забайкалье. Здесь он знакомится с медсестрой Анной и женится на ней. Далее — самоотверженное служение врача, начало научной карьеры. Первая мiровая война с ее тяготами пробудила полузабытые детские религиозные впечатления и молодой врач начинает регулярно посещать храм. В 1917 году он становится главным хирургом ташкентской городской больницы. Через два года неожиданно заболевает туберкулезом и умирает жена, оставив 4-х детей... Читая псалтирь над усопшей, Валентин Феликсович особо остро воспринимает слова: "Вселяет неплодовь в дом, матерь о чадех веселящуюся". Он приводит в дом соседку, бездетную одинокую женщину, которая вырастила и воспитала его детей. Сам же он в трагических обстоятельствах видит промысел Божий о себе и в 1921 году становится священником. В 1923 году он принимает постриг и вскоре становится епископом Ташкентским и Туркестанским. Он не принимал обновленчества. До конца дней не оставлял своей медицинской деятельности, специализируясь в области гнойной хирургии. Сколько людей обязано ему жизнью и здоровьем! За свои "Очерки гнойной хирургии" он получает Сталинскую премию. При вручении ее Сталин, уничтоживший миллионы христиан, решил пошутить: "Профессор, когда Вы вскрываете человеческие тела, где Вы видите душу?" На что получает ответ: "Я, товарищ Сталин, и совести при вскрытии никогда не находил!" Маститым старцем, архиепископом Симферопольским и Крымским, умирает он в возрасте 84 лет.

Прекрасная жизнь, если бы не время: страшное и трагическое, потребовавшее от русских христиан того, что было абсолютным большинством их утрачено: адамантова единства своей веры, полноты христианского мiросозерцания. Как выразился уже в наши дни о. Серафим (Роуз): христианином можно быть или только во всем, или ты не будешь им вовсе. Если прочитать проповеди архиепископа Луки, то можно подумать: их писал не автор "Духа, души, тела"! Выдержанные в церковной традиции, с обильным цитированием Отцов Церкви. Но, как мы видим, когда он пытается высказать свой взгляд на природу и мiроздание, они оказываются вовсе нехристианскими, а цитаты из Священного Писания в лучшем случае смотрятся в общем контексте неуместно, в худшем — кощунственно. При том нет оснований сомневаться в искренности его веры, его религиозного чувства. Такое синкретическое, составленное из совершенно разнородных "кусков" религиозное сознание в большей или меньшей степени, было, увы, характернейшим явлением и тогдашнего, и тем более нынешнего времени.

Как видно из биографии Войно-Ясенецкого, взгляды на жизнь будущего епископа, художественно одаренной, восприимчивой к влияниям личности, складывались из стихийного материализма демократического, народнического движения, оказало на него влияние и толстовство. А увлечение спиритизмом и прочей бесовщиной было в начале века столь же распространенным, как сейчас гороскопы и вера в "биополе". Как писал в то время Саша Черный:

И с утра до поздней ночи,

Все, от крошек до старух,

Погрузив в страницы очи,

Небывалым дразнят дух...

Так что к тому времени, когда он сознательно заинтересовался Православием, скрижали его сердца были исписаны учением "духа мiра сего". Состояние же духовного просвещения в самом Православии уже давно было не таково, чтобы нашлось кому объяснить молодому человеку, что усвоенные им взгляды чужды и враждебны христианству. Вот и выглядит его основной жизненный труд как палимпсест, на котором поверх еретического текста пытались записать тексты Священного Писания. Кое-где некоторые буквы или слова могут даже совпадать, но общее впечатление — чудовищное.

От обновленчества в его грубой форме Войно-Ясенецкого, очевидно, оттолкнуло скорее всего эстетическое чувство. Но против более утонченного обновленчества — сергианства, "каноничного" и "не отвергающего догматов", как объясняли агенты ГПУ на допросах архиереям и священникам, у него не было иммунитета, который может дать лишь вкус к истинному Святоотеческому Православию. Нахождение в церкви митрополита Сергия позволяло сохранить расщепленность сознания, ставшую привычной. Приходит на ум удивительное создание — хамелеон, который способен смотреть одним глазом вперед, а другим — назад. Но для человека это невозможно, невозможно иметь разум духовный и не отвергнуть учености мiра сего. "Ученость, предоставленная самой себе, есть самообольщение, есть бесовский обман, есть знание, преисполненное лжи и поставляющее в ложное отношение ученого и к себе и ко всему. Ученость есть мерзость и безумие пред Богом; она — беснование. Слепоту свою она провозглашает удовлетворительнейшим ведением, и таким образом соделывает слепоту неисцельною, а хранимое ею падение неотъемлемым достоянием... Философы и художники были величайшими поборниками идолопоклонства и врагами истинного Богопознания. По водворению веры Христианской в мiре ученость родила бесчисленные ереси и ими старалась ниспровергнуть Святую Веру... А в наше время ученость возвращает язычников, принявших Христианство, к язычеству и, отвергая Христианство, вводит снова идолопоклонство и служение сатане, изменив формы для удобнейшего обольщения человечества..."

То, что принято у нас называть "сергианством", и есть новая форма, не отвергающая впрямую христианства, но смешивающая его с мудрованием по стихиям мiра, она есть новейшая форма обольщения. Столь яркая его нынешняя его черта — экуменизм и суперэкуменизм — это только частность, как мы видели из работы архиепископа Луки (написанной, когда экуменизм еще мало кому был известен, а суперэкуменизм как таковой еще и не существовал), насквозь проникнутой их идеями. А насколько оправдались на нем слова святителя Игнатия о том, что плотское мудрование поставляет в ложное отношение ученого и к себе и ко всему, заставляет его быть хамелеоном и в смысле постоянной смены окраски, — можно видеть из следующих высказываний.

Германский народ, более тысячи дет считавшийся христианским народом, родивший Лютера, Гете, Канта и Гегеля, Гельмгольца и Вирхова, явил всему мiру, народам-братьям во Христе и народам нехристианским неслыханно страшное лицо варвара... как нам теперь проповедовать Евангелие любви и братства людям, не знающим Христа, но видящим дьявольское лицо немца, числящегося христианином?

Все мы знаем, как велика была его [патриарха Алексия Симанского] активность в послевоенные годы, как стремился он объединить Православную Церковь и Церкви Армянскую и Англиканскую.... Патриотизм в высшей своей форме есть активная любовь к Родине, одна из многих форм любви; а любовь есть исполнение всего закона. Патриотизма были лишены те архипастыри и пастыри, которые покинули свою Родину и свои паствы в годы величайших потрясений и страданий, и чинили церковные расколы в Сремских Карловцах, в Париже и Мюнхене, в Северной Америке.

Они [борцы за мир] и Всемiрный Совет — огромная сила, противостоящая поджигателям войны. А другая великая сила — это, как признано уже всем мiром, глубоко честная политика, которую проводят представители СССР в ООН... Есть уже и мученики за правду протеста против готовящейся войны, томящиеся в тюрьмах юноши и девушки. Все это — непобедимая сила правды. Ложью, этим гнусным бесчестием человека, и атомными бомбами, м. б. и можно на время утопить в крови правду, но уничтожить ее нельзя, ибо правда — от Бога и потому бессмертна. Ибо "Бог поругаем не бывает" (Гал. 6, 7) А ложь — от древнего змия главу которого стер Господь наш Иисус Христос.

...Каково же наше подлинное отношение к нашему Правительству, к нашему новому государственному стою? Прежде всего, мы, русское духовенство, живем в полном мире с нашим Правительством. У нас нет никаких поводов к вражде против правительства, ибо оно предоставило полную свободу Церкви и не вмешивается в ее внутренние дела. Мы, конечно, совершенно чужды материализма, составляющего идеологическую основу коммунизма, но это не мешает нам видеть все то доброе, полное великой социальной правды, что дал нам наш новый государственный строй, и с чистым сердцем приветствовать его.

Эти выписки можно было бы продолжать долго...

***

Кто только сейчас не говорит и не пишет о Втором Пришествии, о конце света! Не только православные, но и далекие от всякой веры люди чувствуют нечто всеобщее и мрачное, нависшее над наши мiром. Но мало ведь кто задумывается, почему неизбежны ужасы Апокалипсиса, почему, по словам Спасителя, в последние времена люди будут испытывать скорбь, какой не было от начала мiра (Мф. 24, 21). Разве Всеблагой Господь будет Источником этих бед? Вспомним о первом ужасном событии в истории человечества: вот, на еще юной и прекрасной земле лежит уже бездыханное тело юного и прекрасного Авеля, залитое его дымящейся и вопиющей к небу кровью. Да, он пал от руки брата, но это движение не было ли отражением и логическим следствие того, что его и наш родитель дерзко простер руку свою к беззаконию. Простер потому, что принял от обольстителя ложную мысль, оторвавшую его от Бога и исказившую все его воззрение на мiр. Сбылась тогда, и до последних времен будет сбываться истина, выраженная словами святителя Игнатия: Потоками крови омыты ложныя мысли, — и не вычистилась мысль этим омовением! Страшно — запятнать мысль ложью: кровь человеческая не в силах омыть этих лютых пятен.

Ложной была богохульная мысль о равенстве Творца и твари, заставившая Адама отвратить свои руки от молитвенного воздеяния к Богу, истинному Источнику блаженства и жизни, и протянуть их к тварному древу познания добра и зла. Эта мысль породила страшное зло плотского мудрования, "изгоняющего" Бога из мiроздания, стремящегося "убить" Его. Каин довершил начатое отцом: если можно нарушить слово Божие, ища беззаконного наслаждения, то почему нельзя простереть руку, чтобы уничтожить того, кто мешает этому наслаждению, чье бытие огорчает мое извращенное ложью сердце? В скорби созерцал наш праотец страшную картину, которая была как бы зеркалом: в образе вещественного убийства своего сына он видел реализацию своей духовной попытки "убить" Всеблагого Бога...

Чтобы исцелить язву, нанесенную диаволом человечеству, чтобы омыть от бесчисленно пролитой за историю человечества крови, нужно было Божественное омовение. Как продолжает святитель: Для такого омовения человечество нуждалось в крови Богочеловека. Оно получило эту кровь, умылось в ней, очистилось! держимое рукою веры, вышло на свет истинного богопознания и самопознания, — вышло туда из глубокой, темной пропасти плотского, лжеименного разума. Но, увы! — Этот разум призывает человека снова в пропасть, — и внемлет человек призыву убийственному!..

Внемлют этому призыву и отдельные человеческие души, внемлют, увы, и целые сообщества, из церковных перерождающиеся в "сборища сатанинские". Тысячу лет назад для миллионов поклонников Папы стало ложью усвоенное ими имя "христиане"; в наше время мы теряем возможность отличить тех, кто имеет истинную веру по имени "православный".

Тайна беззакония со своей мерзостью запустения, стоящей, где не должно, раскрывается для нас в построении системы "мiрового православия". Самая большая по численности ее часть — Московская патриархия, которая, увы, большинством наших сограждан воспринимается как подлинная Российская Православная Церковь. Она имеет имя и видимость Церкви, но хранит не Истину, а "суетная и ложная, не познавши Господа", отказавшись от Святоотеческого опыта. Именно она, а не явные грешники и безбожники, не претендующие на имя учеников Христовых, порождает все ужасы Апокалипсиса, в ней самой уже существующие духовно. И такие явления, как признание святыми тех, чье учение не имеет ничего общего со Священным Преданием, есть страшное знамение неизбежно нами самими приближаемого Страшного Суда. Потому что оно говорит о перерождении Церкви Христианской — в антихристову.

Торжество Православия в Бруквудском братстве (Англия, ИПЦ Греции). ФОТО

2016 г. Фотографии Бруквудского Свято-Эдвардского братства из Англии (ИПЦ Греции) в Неделю Торжества Православия.

Святитель Григорий Богослов: Слово "НА БЕЗМОЛВИЕ ВО ВРЕМЯ ПОСТА"

Умолкни, любезный язык; и ты, перо мое, пиши слова безмолвия, рассказывай глазам вещания сердца!

Умолкни, любезный язык; и ты, перо мое, пиши слова безмолвия, рассказывай глазам вещания сердца!

Когда, принося таинственную жертву человеческим страданиям Бога, чтобы и самому мне умереть для жизни, связал я плоть на сорок дней, по законам Христа-Царя, так как исцеление дается телам очищенным, тогда, во-первых, привел в неколебимость ум, живя один вдали от всех, обложившись облаком сетования, собравшись весь в себя и неразвлекаемый мыслями, и потом, следуя правилам святых мужей, приложил дверь к устам. Причина этому та, чтобы, воздерживаясь от всякого слова, научиться соблюдать меру в словах.

Кто против многих подъемлет разящее копье, тот удобно усмиряет немногих. Кто издали бросает верно в цель крылатые стрелы, у того на близком расстоянии никогда не пролетит стрела мимо цели. И корабль мореходный, который переплывал обширные моря, смело можно посылать в плавание, не дальнее от пристани. Кто одержит верх в малом, о том еще сомнительно, преуспеет ли и в великом, хотя и сильно желает. Но кто производит великое, о том нет сомнения, что, если захочет, легко превзойдет других и в малом. Поэтому-то и я совершенно связал у себя силу слова, ибо надеялся, что после из уст моих уже не выльется лишнего слова.

Язык всего пагубнее для людей. Это конь, всегда убегающий вперед, это самое уготованное оружие. Иной все видит, но руки у него достают очень немногое, именно то, что под ногами, ноги же его не обходили целой земли. И убийце нужно бороться с трудом; прелюбодей трепещет своей бешеной страсти; ворам всего страшнее день. И богатство обременительно; одним обладаю, а другое уже потерял; столько удерживаю у себя в руках, сколько можно удержать жидкости горстью. Корабль, дальний путь, разбойники, несытый человек, который простирает жадные взоры на чужое достояние, — вот сколько противников у всякого златолюбца! И худым не без труда, не без труда и добрым. Но ничто не удерживало языка, скорого на слово, — ни человек, ни снег, ни поток, ни каменный утес. Стрелок уже близко; немилосердная стрела вложена уже в лук, и на раздвоенных ее концах в дугу изогнулась тетива; мысль спустила стрелу; она понеслась и все низлагает — небесных и земных, живых и еще не родившихся, остерегающихся и неосторожных, добрых и злых, неприятелей и друзей, дальних и близких. Для этой стрелы везде цель; и кто мечет ее, тому первое место между мудрецами.

Много срамного излагает язык похотливых. Достойный смеха, чтобы ему возбудить в людях неудержимый смех, позволяет в себя метать и сам мечет словами, бесчестит образ Божий, и много сокровенного извергает в уши других, и часто по всем направлениям рассыпает клубящуюся пену бурного гнева; нередко же из злоумышляющего внутренне сердца выносит привет и одно имеет в душе, а другое на устах, именно — ложь, ласковые слова и убийства. Кто исчислит все те огорчения, какие причиняет язык? Если захочет, без всякого труда, в одну минуту, заставит враждовать дом с домом, город с городом, народ с властелином, царя с подданными, как искра, мгновенно воспламеняющая солому. Плывущих на одном корабле, сына, родителя, брата, друга, супругу, супруга — всех удобно вооружает он одного против другого. Злого делает добрым, а доброго, напротив того, погубит, и все это опять переиначит. Кто переможет слово? Язык мал; но ничто не имеет такого могущества. О, если бы он тотчас омертвел у людей злых!

У всякого неразумного язык есть зло, но особенно может быть злом у таинников небесной жертвы. Я орган Божий и в благозвучных песнопениях приношу славословие Царю, пред Которым все трепещет. Пою же не Трою, не счастливое плавание какого-нибудь корабля «Арго», не свиную голову, не могучего Иракла, не обширный круг земли, как он опоясан морями, не блеск камней, не пути небесных светил. Пою не неистовство страстей, не красоту юношей, в честь которых бряцала изнеженная лира древних. Нет, я воспеваю царствующего в горних великого Бога или же сияние пресветлой моей воедино сочетаемой Троицы. Воспеваю высокие громогласные песни ангельских ликов, какие они, предстоя Богу, возглашают попеременно. Воспеваю стройность мира, еще более совершенную, нежели какова настоящая, — стройность, которой я ожидаю, потому что все поспешает к единому. Воспевая нетленную славу Христовых страданий, которыми Христос обожил меня, срастворив человеческий образ с небесным. Воспеваю смешение, усматриваемое во мне; ибо я не какое-либо легко изъяснимое произведение; я — произведение, в котором смертный сопряжен с небесными. Воспеваю закон Божий, данный человекам, и все дела мира, также немерения и конец того и другого, чтобы ты одно соблюдал в сердце своем, а от другого бежал дальше прочь и трепетал грядущего дня. Для всего этого язык мой должен быть как гусли.

Но остерегайтесь, иереи, чтобы он не прозвучал чего-нибудь нестройного. Буду хранить язык чистым и для чистых жертв, посредством которых великого Царя привожу в общение с земнородными. И не чуждым языком, не оскверненным умом буду воссылать Чистому животворящую жертву. Один источник не дает сладкой и горькой струи. Порпуровой одежде всего неприличнее грязь. Необычайный огнь погубил древле сынов жреца, которые прикасались к жертве нечисто. О священном же кивоте великого Бога слышу, что он некогда и наклоненный к падению убил прикоснувшегося. Этого-то я сильно трепещу и боюсь, чтобы не потерпеть мне чего-нибудь, нечисто прикоснувшись к чистой Троице.

О если бы непотребный и непостоянный ум, который мечется туда и сюда во многих суетных порывах, мог я, хотя цепною уздою, привести ближе к цели и удержать в сердце совершенно свободным от обольщения! Лучше же сказать, если он ближе будет к великославному Христу, то озарится лучами великого Света. Да и теперь, будучи заключен внутрь, менее делает зла, хотя бы и стал несколько блуждать вдали от Бога. Когда пламень или поток загражден твердыми камнями, хотя клокочет внутри, но не губит частого кустарника или нивы и, скрываясь в камнях, живет полумертвый. Но слово, как скоро сорвется с многозвучного языка, неудержимо буйствует и не возвращается назад. Впрочем, если кривую ветвь, понемного разгибая руками, согнешь в противную сторону, то она, освободившись от насилия руки, делается прямою и не принимает на себя прежней кривизны. Так и я, приметив, что стремительность беглого слова не знает ни веса, ни меры (тогда только была для меня и жизнь, когда было слово), изобрел наилучшее врачевство: совершенно удержал слово в высокоумном сердце, чтобы язык мой научился наблюдать, что ему можно говорить и чего нельзя. Усвоив себе совершенное молчание, он усвоит доброречие. Я лишил его всего, и он не будет презирать меры. Да обратится это во всегдашний закон для неумеренных!

И то великое приобретение, если сдерживаешь слово, готовое разразиться, когда совне ударяют в твое сердце. Укрощая слово, ты укрощаешь и волнение гнева; и хотя не без труда, однако укротишь его. Если не даешь свободы языку, когда он кичится и приходит в дикую ярость, но держишь его в узде, то отвратишь обиду. С покорением вождя покорится царь страстей, и ты отдохнешь от мучительного треволнения.

Для всего этого нужно руководство великого Царя Христа, но потом нужно и кормило нашего ума. Если не Христос у тебя правителем, то ни к чему не полезны и молчание твое, и даже еще большее терпение. Если узкий исток озера, зажав руками, откроем опять, оно тотчас потечет. Напротив того, пресветлое слово повелевает тебе, добрый мой, начав с этого, удерживать ток всех зол.

Таковы, любезнейший, поучения моего безмолвия; так говорит тебе моя рука, выражающая мысли. Это — мое плавание; а ты поспешай к другому плаванию. Всякий носится своим направлением ветра.

Но если кому или из врагов моих, или из доброжелателей угодно слышать другую причину моего молчания, — вот она. Было время, когда имел я очень много твердости в нравах. Христос-Царь вел меня на противника, а в сердце у меня была вера тверже адаманта; отовсюду ограждался я крепкими стенами, неоскверненный ум свой назидал Божиим словом, извлекая дух из священной буквы; а с тем вместе извергал из себя соленую горечь книг, читанных мною и прежде; эту красоту, блестящую накладными прикрасами, кипучую же плоть свою, пока цвела она юностию, изнурял многими и частыми трудами. Отнял у чрева наглость пресыщения и неразрывное с ним неистовство, утвердил око в веждах целомудрием, пересилил гнев, связал члены, заградил смех. Все тогда покорилось Слову, все во мне умерло. Голая земля была у меня ложем; боль в боках, жесткие одежды служили пособием к бдению и извлекали у меня слезы; днем сгибал я свой хребет и во всенощных песнопениях стоял в прямом положении, не зная свойственной людям привязанности к удобствам жизни. Так было тогда, потому что кипела еще во мне плоть, которая обыкновенно усиливается остановить великий свет в небесном его восхождении. Сверг я с себя и тяжелое бремя земных стяжаний, чтобы, стряхнув всякую тяжесть, облегченному возноситься к Богу.

А теперь, когда постигла меня жестокая болезнь и изнурила старость, впал я в новое злострадание. У меня неукротимый и доброречивый язык; он-то всегда предавал меня множеству напастей руками завистника. Я не делал нашествий ни на чьи престолы, никого не изгонял из отечественной страны, не строил козней, не поражал злоречием, ничего не делал противного закону наших жертв (это известно Слову), не оскорблял ни епископа, ни кого-либо другого; потому что негодую на всякого народного вождя, о котором идет подобная молва (а таких вождей, к сокрушению моего сердца, полны ныне море и широкие пределы земли). Но мне повредило недоброе слово. Я не думал этого прежде, однако ж оно повредило, ибо возбудило ко мне зависть во всех друзьях.

А для того чтобы попользоваться чем-нибудь от меня и тебе, зависть, умолкни, любезный язык, умолкни ненадолго. Я не свяжу тебя навсегда; этого не получит от меня ненавистник слова.

Сказывают об одном Самосском царе [Поликрат — ред.], который во всем имел успех, что он, в угождение зависти, сам себе причинил огорчение и любимое отцовское кольцо бросил в море. Но рыба, проглотившая его, попалась в сеть; рыболов принес рыбу к царю, царь отдал служителю с кольцом, которое было в ее внутренности; и рыбу приняло в себя чрево, а кольцо получила рука. Удивительное дело! Царь хотел огорчения, но не нашел его.

Так и со мною. Зависть всегда смотрит на мое слово дикими глазами; потому избрал я для себя глубину молчания и доселе подражаю Самосцу. Но не знаю ясно, что будет завтра, худой или добрый встретит меня конец.

Ты, Врачевство человеков, останови зависть и, освободив меня от жестоких языков, введи во светлость Свою, где бы я, величая Тебя с присноживущими светами, мог возглашать устами стройную песнь.

Прими же эти безгласные вещания руки моей, чтобы был вещий памятник моего безмолвия.

Послание митрополита Филарета к братьям во Христе православным епископам и всем, кому дорога судьба Российской Церкви

В недавние дни Советское правительство в Москве и по разным концам света праздновало новую годовщину приведшей его к власти октябрьской революции 1917 года.

В недавние дни Советское правительство в Москве и по разным концам света праздновало новую годовщину приведшей его к власти октябрьской революции 1917 года.

Мы же в эти дни вспоминаем начало крестного пути Русской Православной Церкви, на которую с тех пор как бы обрушились все силы ада.

Митрополит Филарет: Торжество Православия

Неделя 1-я Великого поста: Торжество Православия

Неделя 1-я Великого поста: Торжество ПравославияСвятитель Филарет (Вознесенский)

Осмотримся вокруг, в каких условиях сейчас находится Церковь и истинное Православие? Ереси в древности были, но не было того, чего так много теперь: духовных подделок, духовной фальши, соблазнов подменить истинную Церковь и истинное Православие лже-церковью или, во всяком случае, лже-православием (искаженным православием).

Сами вы знаете, как теперь разливается повсюду зараза так называемого экуменизма, на платформу которого охотно становятся все, у кого гибкая спина и гибкая совесть; удобна эта платформа! Говорят: «Мы всех хотим воедино соединить. Мы признаем, что каждая церковь, каждое исповедание имеет долю истины, и вот эти доли истины мы хотим соединить вместе, чтобы получилось одно целое — новая истинная церковь». Это значит, как я уже прежде говорил, что и наша Русская Православная Церковь должна согласиться с тем, что она полнотой истины Христовой не обладает, а только частицей ее, а все остальное — ложь и заблуждение. Что сказали бы преп. Серафим Саровский или св. прав. Иоанн Кронштадтский, если бы им сказали такую вещь?

Наша Православная Церковь истину имеет и в истине твердо стоит, и никогда от истины не отступит. Мы — люди слабые, и служители Церкви и рядовые чада Ее, каждый из нас погрешает, спотыкается, но истиной мы, находясь в Церкви, обладаем — по великой милости Божией — и никогда не согласимся с тем, что это не вся истина, а только часть ее.

Из этого соблазна вырастает другой; принципиальная неверность всегда влечет за собой и практическую неверность. Возьмите теперь так называемый модернизм, который в наши дни тоже вклинивается всюду в церковную жизнь. Разве мы не видим, как искажается и опустошается до неузнаваемости самое наше богослужение и, вообще, все содержание нашей церковной жизни? Когда священные традиции, как древние, святоотеческие, так и наши православные российские, называются чем-то отжившим, с чем уже считаться не нужно. Сами вы хорошо помните, сколько было смущения и соблазна, когда те, которые здесь в Америке когда-то откололись от Зарубежной Церкви, и о которых мы надеялись, что когда-нибудь да совершится желанное их возвращение и воссоединение, объявили свою так называемую «автокефалию». Недаром отошли от них некоторые приходы со своими духовными руководителями, а в последнее время отошел от автокефалии и один из архипастырей, который сегодня уже молится и служит здесь — преосвященный архиепископ Амвросий. Он увидел, во что обращается эта красная автокефалия, и своим переходом к нам засвидетельствовал, что архипастырская совесть русского православного архиерея никогда не помирится с этой преступной затеей.

Но грустно то, что реакция на красную автокефалию — далеко не такая, какая должна была бы быть. Казалось бы, и приходы и православные русские люди должны бы в массе своей отойти от этой заразы. Но мы этого пока не видим. Отошла только незначительная часть. Это и указывает на то, как трудно становится теперь защищать Православие, и каким трудным становится путь Зарубежной Церкви, которая своей священной задачей поставила сохранение всех святоотеческих преданий и добрых православных традиций нашей Русской Православной Церкви.

Конечно, знаем мы с вами хорошо, что где правда, там и Бог, и если мы стараемся хранить верность правде и истине, то Господь нас не забудет и не оставит.

Но мне хотелось бы повторить то, что уже приходилось говорить не один раз, но приходится повторять потому, что, во-первых, это забывается, а, во-вторых, потому, что многие этого не слышали раньше и задают вопросы: каким это образом Православная Церковь в неделю Православия проклинает тех, кто заблудился, кто отошел от Православия и от Церкви и почему она их проклинает? Это слишком сурово, это слишком жестоко!

Да будет известно каждому, что Церковь никогда и никого не проклинает. Слово «проклятие» — страшное слово. И в Евангелии мы знаем одно только указание, когда это страшное слово будет произнесено Тем, Кто один только может его произнести, — когда на Страшном Суде грозный Судия тем, кто был неверен Ему, скажет: «идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его» (Мф 25:41).

Он только Один может это сказать, а мы никого не проклинаем. Анафема, возглашаемая Церковью, есть никак не проклятие, не призывание на голову человека кары и гнева Божия, а только отлучение от Церкви, отлучение от нее того, кто фактически перестал в ней уже состоять. В Церкви состоит и ее членом является только тот, кто верен ей.

Вчера мы приводили слова Спасителя: «Кто Церковь не слушает, тот все равно, что язычник и мытарь» (Мф. 18:17), т.е. перестал уже быть христианином. О таких Церковь и объявляет, что они себя отсекли от общения с Церковью, перестали слушаться ее материнского голоса. И это — не только для сведения других, чтобы они знали это, но и для пользы самих отлучаемых. Церковь уповает, что хоть это грозное предупреждение подействует на них — они содрогнутся, слыша, какому суду Церковь их подвергла за их заблуждения, и одумаются.

Когда-то апостол Павел писал к Галатийским христианам о том, что после него закрались лжеучители, которые старались их сбить столку, проповедуя им не то, что он проповедовал. Указывая Галатам на это, апостол Павел говорит:«если не только мы , но и Ангел с неба будет вам благовествовать не то, что... вы приняли от нас раньше, анафема да будет» (Гал.1:8, 9). Так Апостол и сказал — и после этого снова повторил: «анафема да будет» . Вот потому-то Церковь и возглашает анафему.

Но помните, что провозглашение анафемы соединяется в Торжестве Православия с умилительными молитвами ко Господу о том, чтобы Господь Сам вразумил заблудившихся. Церковь вынуждена о них сказать, что они — анафема, т.е. отступники — и отлучаются от Церкви, но она скорбит о них и молится за них, чтобы Господь помог им образумиться и вернуться в лоно Матери Церкви. Аминь.

Юрий Солдатов: Опять критика РПЦЗ

16 Марта на сайте Интернет-Собор была статья, размещенная редакцией Кредо-Ру с критикой Зарубежной Церкви. К критике верующие РПЦЗ со стороны СССР и политписателей привыкли и их сочинения часто смешили своими описаниями происходящего в Зарубежной Руси. Боже! чего только не придумывали лихие борзописцы. Писали и о продажных духовных лицах служащих во всех разведках мира, и о проповедях с призывом бомбить Родину термоядерным оружием и участие в различных заговорах и много других измышлений, на которые были способны писаки КГБ. Но от Кредо-ру теперь после стольких лет со времени развала Союза на республики и близкого знакомства с Зарубежной Русью я не ожидал такого сюрприза, как получил, читая статью, размещенную редакцией. Главной целью статьи является подорвать доверие и авторитет Митрополита Агафангела. Но, что Митрополит сделал плохого? В то время как другие Архиереи Синода РПЦЗ изменили Зарубежной Церкви, то он смело, как это сделал Марк Эффеский остался, защищать от ереси поглотившей после революции Церковь в Отечестве, и захватила в 2007 г. также многие храмы и церковные организации в Зарубежной Руси. Автор статьи с «критикой» не забыл упомянуть либерализм и киприанизм оставшейся верной Церкви части РПЦЗ и сделал перечисление ошибок прежних Архиереев, Синода и Первоиерархов.

Юрий Солдатов: На путях МП к унии с Ватиканом?

Некоторые члены митрополитбюро и духовенства МП допускают возможность посещения Отечества в скором будущем римским папой Франциском. Движущей силой в этом возможном визите, несмотря на нежелание и протесты этого посещения православного населения и многочисленного духовенства МП, является В. Путин, без воли которого ничего в РФ не происходит. Он был инициатором захвата Московской Патриархией РПЦЗ и привлечения на службу просоветскому государству новых заграничных кадров, лиц русского происхождения. По мановению его палочки дирижёра, кагебисты начали поход для захвата Зарубежной Руси, уверяя жителей Зарубежной Руси о своем якобы перерождении в православно верующих и национально настроенных людей и делая обещания о прекращении МП экуменической деятельности. Объявив себя наследником и СССР и Царской России, путинское правительство занялось перевозом из-за границы останков героев Белой Армии, известных зарубежников, архивов, да и много другого, что попадало в их загребистые руки.

РПЦЗ: Митрополит Агафангел посетил русское кладбище в Ново-Дивеево

24 марта Митрополит Агафангел, протоиерей Владимир, матушка Ирина Дутикова и Лариса Дутикова помолились на могиле митрофорного протоиерея Всеволода Дутикова на русском кладбище в Ново-Дивеево в США. Также владыка Агафангел отслужил литию на могиле Теймураза и Ирины Сергеевны Багратион-Мухранских.

РПЦЗ: Митрополит Агафангел принял участие в работе приходского совета в США

23 марта Митрополит Агафангел, управляющий Восточно-Американской епархией, принял участие в работе приходского совета Троицкого храма в Астории. Приход, после смерти своего настоятеля протоиерея Всеволода Дутикова, переживает период, связаных с этим скорбным событием перемен, и перед ним стоят новые, не до конца еще решенные задачи. В работе совета приняли участие все его члены, в числе которых назначенный Синодом настоятелем протоиерей Владимир Петренко и священник прихода иерей Димитрий Добронравов.

ИПЦ Греции: Торжество Православия в Монастыре Свв. Киприана и Иустины. ФОТО

2016 г. Праздник Торжества Православия прошел в Монастыре Свв. Киприана и Иустины (Фили, ИПЦ Греции) со всем благочестием и великолепием. Богослужения и крестный ход возглавил Митрополит Киприан Филийский и Оропосский.

2016 г. Праздник Торжества Православия прошел в Монастыре Свв. Киприана и Иустины (Фили, ИПЦ Греции) со всем благочестием и великолепием. Богослужения и крестный ход возглавил Митрополит Киприан Филийский и Оропосский.

Митрополит Филарет: Слово о любви к врагам. ВИДЕО

Из проповедей Митрополита Филарета - Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви.

Из проповедей Митрополита Филарета - Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви.

О «негуманном» и «стеснительном» чине анафематствования. Свт. Феофан Затворник

Что такое св. Церковь? Это — общество верующих, соединенных между собою единством исповедания богооткровенных истин, единством освящения богоучрежденными таинствами и единством управления и руководства богодарованным пастырством.

Что такое св. Церковь? Это — общество верующих, соединенных между собою единством исповедания богооткровенных истин, единством освящения богоучрежденными таинствами и единством управления и руководства богодарованным пастырством.

Единство исповедания, освящения и управления составляет устав этого общества, который всяким, вступающим в него, должен быть исполняем неотложно. Вступление в общество обусловливается принятием сего устава, согласием на него; а пребывание в нем — исполнением его.

Посмотрите, как распространялась и распространяется св. Церковь. Проповедники проповедуют; из слушающих одни не принимают проповеди и отходят, другие принимают, и в следствие сего освящаются св. таинствами, поступают под руководство пастырей и воцерковляются. Вступая в Церковь, они сливаются со всеми, объединяются и пока составляют едино со всеми, до тех пор и в Церкви пребывают.

Ведь анафема есть ничто иное, как отлучение от Церкви, или исключение из среды своей тех, которые не исполняют условий единения с нею, начинают мудрствовать иначе, чем она, иначе, нежели как сами обещались, вступая в нее. Посмотрите, какия лжеучения и какие лжеучители отлучаются.

Отвергающие бытие Божие, безсмертие души, Божественное промышление, не исповедующие Пресвятыя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, — Единаго Бога, не признающие Божества Господа нашего Иисуса Христа и искупления нашего крестною Его смертию, отмещущие благодать Святаго Духа и божественныя таинства, подающия ее, и проч. Видите, — каких предметов они касаются! Таких, собственно, по коим св. Церковь есть Церковь, на которых она утверждается и без которых она не может быть тем, чем есть.

Следовательно, те, которые вооружаются против таких истин, суть то же в Церкви, что в житейском быту люди, покушающиеся на жизнь и достояние наше. А ведь ворам и разбойникам не позволяется действовать свободно и безнаказанно нигде; и когда их вяжут и предают суду и наказанию, никто не считает это негуманным и стеснением свободы; напротив, в этом самом усматривают дело человеколюбия и обезпечения свободы в отношении ко всем другим членам общества. Если вы здесь так судите, то судите так же и об обществе церковном. Лжеучители — это ведь воры и разбойники: они расхищают собственность Церкви, развращают и губят членов ея.

Что ж, неужто она поступает худо, когда вяжет их, судит и извергает вон? И разве с ея стороны было бы человеколюбиво, если бы она равнодушно смотрела на действия таких лиц и предоставляла им полную свободу губить всех? Какая мать позволит змее свободно подползти и ужалить свое дитя, еще малое и не понимающее угрожающей ему опасности?

Если бы в наше семейство ворвался разбойник, или втерлась какая-нибудь развратница, и первый начал бы душить и резать ваших детей, а последняя — развращать вашего сына или дочь, — что ж, вы равнодушно смотрели бы на их действия из опасения прослыть негуманными и отсталыми? Вы не вытолкали бы их вон и не затворили бы для них дверей вашего дома? Смотрите таким же образом и на действия св. Церкви. Видит она, что являются люди, растленные умом, и вносят тлю свою в среду других, и возстает против них и гонит их вон, да кроме того предостерегает и других: «смотрите, вот такой-то и такие-то хотят губить вас; не слушайте их и бегите от них!» Церковь в таком случае исполняет долг материнской любви и, следовательно, поступает человеколюбиво или, по-нынешнему, гуманно.

У нас теперь много расплодилось нигилистов и нигилисток, естественников, дарвинистов, спиритов и, вообще, западников; — что ж, вы думаете, Церковь смолчала бы, не подала бы своего голоса, не осудила бы и не анафематствовала их, если б в их учении было что-нибудь новое? Напротив, — собор был бы непременно, и все они, с своими учениями, были бы преданы анафеме; к теперешнему чину Православия прибавился бы лишь один пункт: «Бюхнеру, Фейербаху, Дарвину, Ренану, Кардеку и всем последователям их — анафема!» Да нет никакой нужды ни в особенном соборе, ни в каком прибавлении.

Все их лжеучения давно уже анафематствованы в тех пунктах, которые упомянуты выше. Видите ли теперь, как мудро и предусмотрительно поступает Церковь, когда заставляет совершать нынешний оклик и выслушивать его! А говорят, несовременно. Напротив, теперь то и современно. Может быть, лет за полтораста назад оно было и несовременно; а по нынешнему времени не то что в губернских городах, но во всех местах и церквах следовало бы ввести и совершать чин Православия; да собрать бы все учения, противныя слову Божию, всем огласить, чтобы все знали, чего надо опасаться и каких учений бегать. Многие растлеваются умом только по неведению; а потому гласное осуждение пагубных учений спасло бы их от гибели.

Кому страшно действие анафемы, тот пусть избегает учений, которыя подводят под нее; кто страшится его за других, тот пусть возвратит их к здравому учению. Если ты, неблаговолящий к этому действию, — православный, то идешь против себя; а если потерял уже здравое учение, то какое тебе дело до того, чтó делается в Церкви содержащими его? Ты ведь уже отделился от Церкви, у тебя свои убеждения, свой образ воззрений на вещи, — ну, и пожинай с ними. Произносится ли или нет твое имя и твое учение под анафемой, — это все равно: ты уже под анафемой, если мудрствуешь противно Церкви и упорствуешь в этом мудровании. Страшна анафема: — брось мудрования злыя.

Источник: Епископ Феофан. Чин Православия. //

«Хлеб Небесный». Духовно-нравственный православный иллюстрированный журнал.

Издание Казанско-Богородицкаго мужского монастыря. № 3. 1-31 Марта 1932 г.

Харбин: Собственная Монастырская Типография, 1932. — С. 7-9.

РИПЦ: Дополнительные документы к полемике клириков Омско-Сибирской епархии c Архиерейским Синодом

ПРОШЕНИЕ НА СИНОД

Лжесвидетельство о Христианстве: О книге архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого) "Дух, душа и тело"

Святые являются свидетелями Истины, истинного Христианства, свидетелями догматов веры и здравого основания христианского подвига.

Святые являются свидетелями Истины, истинного Христианства, свидетелями догматов веры и здравого основания христианского подвига.Торжество Православия

В первое воскресенье Великого поста совершается так называемое "Торжество Православия", установленное при царице Феодоре в 842 году в память восстановления почитания святых икон.

В конце Литургии священнослужители совершают молебное пение на середине храма перед иконами спасителя и Божией Матери, молясь Господу об утверждении в вере православных христиан и обращении на путь истины всех отступивших от Церкви. Дьякон затем громко читает Символ веры и произносит анафему, то есть объявляет об отделении от Церкви всех, кто осмеливается искажать истины православной веры, и "вечную память" всем скончавшимся защитникам веры православной, а "многая лета" - живущим.

Митрополит Антоний: Отповедь на послание Синода под председательством Сергия (Страгородского) (1927)

"ЦЕРКОВНЫЕ ВЕДОМОСТИ",

Издаваемые при Высшем Русском Церковном Управлении заграницей.

№ 17-18. — 1 (14) – 15 (28) Сентября 1927 года.

Прибавления к официальной части журнала.

Мать всех церквей. Архиепископ Афанасий (Мартос).

Святая Православная Кафолическая (Соборная) и Апостольская Церковь мало известна западному инословному миру, хотя она стара, как само христианство и имеет более 200 миллионов своих членов во всех частях и странах земного шара.

Святая Православная Кафолическая (Соборная) и Апостольская Церковь мало известна западному инословному миру, хотя она стара, как само христианство и имеет более 200 миллионов своих членов во всех частях и странах земного шара.

Западные христиане не знают Православия и им не интересуются. Это видно из их отношений к русским православным храмам, построенным трудами и жертвами наших соотечественников-беженцев в больших городах свободного мира. Их не привлекают наши торжественные Богослужения, не интересует убранство наших храмов, не пленяет пение наших церковных хоров. Поистине к ним относятся слова Христа Спасителя нашего: “Огрубело сердце людей сих, и ушами струдом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы Я исцелил их”.

Православием нельзя гордиться, им только можно радоваться. Мы радуемся, что исповедуем Святое Православие — истинную веру Христову. Западный христианский мир не понимает нашей радости, потому что он не понимает сущности Православия. Но он плохо понимает и свою религию, принадлежа к ней по традиции и слепому фанатизму.

Западный христианский мир более материалистичен, чем духовен. Увлечение материальными благами поглощает его. Даже слова молитвы Господней: “Хлеб наш насущный даждь нам днесь”,— он понимает в материалистическом смысле, совершенно чуждом православному сознанию.

Православными заинтересовались масоны, потому что задумали подчинить их себе. Русское Православие изучают римо-католики, потому что хотят обратить православную Россию в католичество. Но православные тверды в своей вере и не поддаются соблазнам чужих.

Западные богословы заговорили о Православии с определённой целью, им известной. Появились на разных языках научные книги о Православии и статьи в журналах о Православной Церкви, но из-под инословного пера они в неправильном освещении. Прочтите любую католическую книгу об этом и вы найдёте характеристику Православия: “Наилучшее исповедание после нашего, « любую протестантскую статью: “После нашей — самая лучшая религия”. При упоминании о Православии они дружно “песнь нову воспевают Богу.”

В общем, всё сводится к тому, что все, включая Римского Папу и Архиепископа Кентерберийского, всегда признавали наше апостольское происхождение. Теперь идёт состязание, кто первый добьётся унии с нами. Если Англиканское духовенство ищет единения с нами на равных началах, то Ватикан замышляет обратить нас в Римо-Католичество и подчинить Папе. Работа в этом направлении ведётся.

Наш возраст и авторитет никогда не подвергались оспариванию. Западное христианство оставило Единую, Святую, Соборную (Кафолическую) и Апостольскую Церковь. Рим сделался первым протестантом и вышел из неё, положив этим начало современному римо-католицизму. В дальнейшем процессе от Рима оторвались: лютеранство, кальвинизм, англиканство, старо-католичество, а от этих — всё современное многоликое сектантство. Наша апостольская преемственность не имеет перерыва. Например, православный архиепископ Фессалоникийский с 1957 года восходит по прямой линии к первому епископу этой епархии, к которому святой Апостол Павел адресовал своё послание. Апостольское преемство имеют все наши епископы.

Наши древние Литургии: святого Василия Великого и святого Иоанна Златоуста восходят к апостольским временам. Нынешняя римо-католическая месса относится к 1570 году, а мессы: английская, шотландская и лютеранская установлены ещё позже. Все они юны по сравнению с нашей Литургией.

В период Вселенских Соборов (325-787 гг.) весь христианский мир был в полном единении. На постановлениях Вселенских Соборов мы и доныне стоим. Все остальные христианские религии отступили от этих постановлений и ввели свои новшества, древней Христианской Церкви неизвестные. Мы же отвергаем всякие новшества в вопросах веры и исповедуем только то, что принимали и во что веровали христиане, когда были все едины.

Иначе говоря, мы пребываем в лоне Святой, Соборной, Апостольской, Древней и Единой Православной Церкви; мы — сама эта Церковь. Римские католики считают нас схизматиками, но не еретиками. Но с точки зрения Апостольской Церкви семи Вселенских Соборов, оторвавшийся от единства церковного Рим стал схизматическим, а, по мнению богословов, даже иеретическим. Поэтому православные не признают учения римо-католиков вселенским, истинным.

Православная точка зрения выражена в одном письме 25-ти тысяч японских обращенцев в Православие таким образом: “Мы встречаем группу послов католиков, которые на вопрос о догматах их веры отвечают: “Сегодня мы содержим такие-то догматы, но что может быть прибавлено завтра, мы не можем сказать, потому что тот человек, который имеет право на это, может быть приготовляет что-нибудь новое, что завтра мы обязаны, будем принять”. Послы другой группы (протестантской) отвечают: “Сегодня наша доктрина такова, но что мы сможем выбросить из нее завтра, мы ещё сами не знаем”.

Ныне усиленно пропагандируется в христианском мире так называемый экуменизм, старающийся увести людей каждого из своей Церкви, сосредоточив его внимание на идее совместности служения Христу в некой отвлечённой Церкви, имеющей ещё когда-то явиться. Экуменическая концепция церкви такова: это общество добрых людей, которые расходятся между собой во всех мнениях,но усердно ищут правды, с полной убеждённостью, что она не найдена и без всякой надежды на то, что это когда-нибудь случится.

Мы, православные, по крайней мере, устойчивы в вопросах веры, постоянны. Наше исповедание утверждается на твёрдом основании, которого никто нарушить не может.

Католики и протестанты упрекают нас, что мы в своей богослужебной практике чересчур высоко церковны. Где у них одна свеча, у нас три, где у них капелька ладана — у нас больше, где они робко пригибают одно колено, мы нисколько не стыдимся совершенно припасть к земле. Едва ли приходится удивляться заявлению американского епископального священника, который, стоя в русском храме в Париже, заявил: “Для своих поклонов вы совсем оттиснули нас за ковёр!”

Если во время наших богослужений и молитв мы стоим, то это согласно постановлению Вселенского Собора, 1600-летие которого праздновал весь Христианский мир в 1925 году и Символ веры которого он, якобы, принимает. Западные христиане ввели обычай сидеть за Богослужением, но это сделанов угоду плоти своей. Древняя Церковь этого не практиковала.

Наша православная византийская иконопись и архитектура единственно для храма изначально созданы. Западная церковная скульптура и готика совершенно юны по сравнению с византийской.

Мы не допускаем в храмах органов, но русское церковное пение считается лучшим в мире.

Вот те духовные ценности, которые мы имеем. С таким верованием, с таким Богослужением и с такой историей Православная Церковь ждёт пришествия Господа нашего Иисуса Христа, Который единый есть Глава её. Лишённая своего внешнего величия и богатства во всём мире, а в советской России ограбленная и теснимая, Православная Церковь с непоколебимой верностью хранит Божественную истину. В Священном Писании нет обетования об окончательном триумфе Христианства в мире, но что остаток устоит и пребудет в истине Христовой, есть. Мы, православные, являем собой этот остаток. Мы знаем об этом потому, что сохранили доселе чистой и неповреждённой“веру, однажды преданную святым”(Послание святого Апостола Иуды, 1:3).

ДОКУМЕНТЫ О МЕЛЕХОВСКО-ГЕРМОГЕНОВСКОМ РАСКОЛЕ РИПЦ

25-26 февраля 2016 года члены Синода РИПЦ, после неоднократных и многочисленных обращений духовенства и мирян, наконец-то соблаговолили дать на них ответ, подтвердив тем самым, что они на 180 градусов меняют прежний курс РИПЦ-РПЦЗ в сторону новой мелехианской сектантской идеологии «Бостонского раскола», официально объявленного ныне членами Синода РИПЦ «достойным похвалы».

Длань Божия или рука Москвы

Ру сские православные иерархи за границей - пастыри овец или агенты разведки? Об этом в программе «С христианской точки зрения» говорят православные: журналист Светлана Вайс из Нью-Йорка, литератор Анатолий Холодюк из Мюнхена, публицист Сергей Григорьянц из Москвы.

сские православные иерархи за границей - пастыри овец или агенты разведки? Об этом в программе «С христианской точки зрения» говорят православные: журналист Светлана Вайс из Нью-Йорка, литератор Анатолий Холодюк из Мюнхена, публицист Сергей Григорьянц из Москвы.

Ведущий Яков Кротов.