Женщины в сталинском ГУЛАГе: Воспоминания нескольких узниц

Валентина Яснопольская: «Девчонка, и вздумала бороться с ГПУ!»

Валентина Яснопольская: «Девчонка, и вздумала бороться с ГПУ!»

Валентина Яснопольская. Родилась в 1904 г. Работала в Ленинграде на должности экономиста в Главном управлении телеграфа. Арестована в 1930 году по делу «антисоветского монархического центра Истинно-православная церковь». Приговор коллегии ОГПУ: 3 года лагерей.

...Меня доставили в «Кресты», но выяснилось, что это только мужская тюрьма и женских камер в ней нет. Опять — «черный ворон» и внутренняя тюрьма при ГПУ на Шпалерной улице. Там принимала меня казавшаяся очень сердитой и крикливой надзирательница, прозванная «бабкой». Когда она дежурила, ее крик раздавался во всех коридорах. Последовал обычный при приеме тщательный обыск, во время которого раздевают догола. «Снимай крест», — скомандовала она. Я взмолилась: «Оставьте мне крест». «Снимать, не разговаривать», — сердито закричала она. Кончив записи, бабка повела меня, как будто забыв про крест, и я вошла в ворота тюрьмы, ликуя, что крест остался на мне.

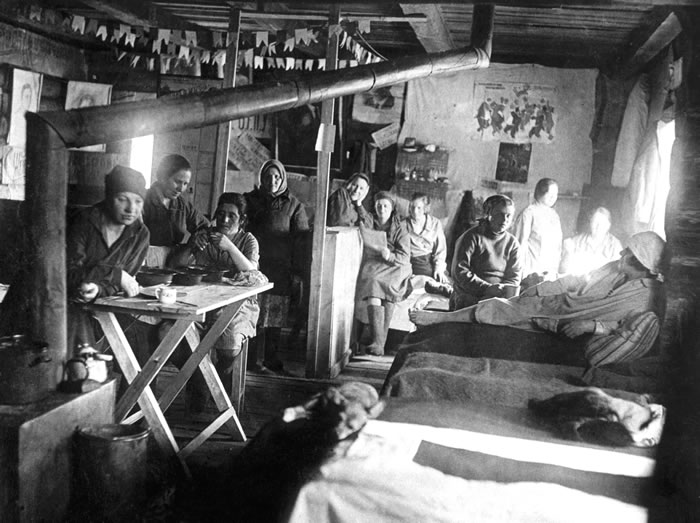

Привели меня в общую камеру, рассчитанную на 15-17 человек, в которой находилось 45 арестантов. В камере была своя староста, и соблюдалась строгая очередность при размещении людей. Новички укладывались на небольшом свободном участке возле унитаза и потом, по мере освобождения мест, продвигались дальше; старожилы достигали кровати. Я добралась до кровати, вернее, доски, положенной на выступы между двумя кроватями, через два с половиной месяца, перед переводом в одиночку. Но не это было страшным. Страшным было горе и страдание невинных людей, матерей, оставивших дома грудных детей, людей, виновных только в том, что они родились у неподходящих родителей. Сидели в камере и уголовницы, но их было меньшинство, а в основном там томилась петроградская интеллигенция, люди большой культуры духа, в присутствии которых, несмотря на их обычную сдержанность и непритязательность, уголовники и малокультурные обитатели не смели ни выругаться, ни хамить, чувствуя их духовное превосходство и невольно подчиняясь ему.

После перевода в эту камеру начались допросы всегда ночью. У меня не было страха перед следователями, а только ожесточение, вызванное страданиями невинных людей. Я думала, что однажды и меня уведут на казнь, но я погибну не молча, а скажу все, что думаю о палачах. «Вы были, как звереныш», – говорил мне впоследствии следователь.

Первым следователем был Макаров. Он предъявил мне обвинение по статье 58, пункты 10 и 11, что означало «контрреволюционная организация и агитация». «Где же я агитировала?» – спросила я. «Ну, могли в трамваях», — деловито ответил тот. После каждого моего ответа на последующие аналогичные вопросы, он утыкался носом в свои бумаги и бормотал: «Да, подкованы вы хорошо». Вскоре его сменил второй следователь, Медведев. Этот дал понять, что Макаров — выдвиженец из рабочих, а он — с высшим образованием. Но ума у него было не больше. Шла речь о какой-то крупной контрреволюционной организации, в которой я, по словам следователя, играла заметную роль, и от меня требовалось подробно рассказать о ней и назвать всех участников. Из высказываний Медведева мне запомнилось утверждение, что лет через 10-15 у нас не останется верующих людей и все забудут о религии.

В одну из последующих ночей меня привели в громадный кабинет № 16, на двери которого висела табличка «Начальник особого отдела Ленинградского ГПУ». Меня встретил высокий, интеллигентного вида человек, Рудковский, который сразу же на-чал на меня орать: «Девчонка, и вздумала бороться с ГПУ. Мы вас штурмом возьмем». Впоследствии он рассказал мне, что два предыдущих следователя отказались работать со мной, «а я взялся за вас, так как у меня слишком прочная репутация». (По-видимому, это надо было понимать так, что возможная неудача в «работе» со мной не поколебала бы его репутации.)

9 ноября 1931 года, поздно вечером, нас, окруженных плотным кольцом конвоя, повели на Финляндский вокзал. Шел дождь, под ногами хлюпала грязь. Когда подошли к Неве, кто-то из заключенных вырвался и бросился в реку. Нам скомандовали: «Ложись лицом к земле». Мы упали в грязь и воду. Говорили, что этого несчастного зарубили в реке шашками. На вокзале опять началась паника. Не досчитались одного заключенного. И вдруг оказалось, что речь идет обо мне. Среди шума и крика я услышала свою фамилию, которая не имеет родового окончания, и только с трудом в этой панике мне удалось доказать, что это я, женщина, а не мужчина. Наконец нас посадили в вагоны, так называемые столыпинские. Это вагоны типа купейных, но только двери из купе в коридор забраны решеткой, так же как и окна в коридоре. Через плотную оконную решетку свет еще проходит, но увидеть, что делается за окном снаружи, нельзя. В купе же окна в виде небольших щелей.

В первое купе поместили меня и еще двух пожилых женщин — членов церковной двадцатки. В остальные — повели мужчин. Их было так много, что, вероятно, и сидеть им приходилось по очереди. Это были лица духовного звания. Все в священнических одеждах. Это была Петроградская Церковь. Вероятно, никто из них не вернулся. По крайней мере из тех, кого я знала, не вернулся никто.

Когда поезд тронулся, они запели Великое славословие. Но их быстро заставили замолчать.

Утром один из конвоиров сдвинул решетку и открыл окно в коридор напротив моего купе, и я увидела Сосны (сознательно пишу с большой буквы). После почти года, проведенного в тюрьме, я сильно стосковалась по природе. Еще несколько раз я просила открывать окно и наслаждалась видом леса: видимо, меня продуло, и я заболела. «Вот все на сосны глядела», — слышала я разговор конвоиров. Их купе было рядом с моим. Очень многогранна русская душа. Эти конвоиры были еще и расстрельщиками, и когда я их спрашивала, как они могут стрелять в беззащитных людей, они отвечали: «Раз их приговорили, значит, они заслужили». И в то же время эти самые люди столько заботы и даже нежности проявили по отношению ко мне, особенно когда я заболела. «И за что она?» — все выспрашивали у моих соседок.

Мне становилось все хуже. Высокая температура. Сильный кашель. Было явное воспаление легких. Конечно, ни о какой постели или одеяле не могло быть и речи. Конвоиры подняли тревогу, доложили начальству. В ближайшем городе, кажется Вологде, вызвали врача, чтобы установить, могу ли я следовать дальше. Врач констатировал воспаление легких и сказал: «Конечно, в таких условиях вам следовать нельзя, но если вас снимут, то вы попадете в пересыльную тюрьму, где все больные, в том числе и тифозные, валяются на полу в соломе, и там вас ожидает верная смерть, а здесь ваш молодой организм, может быть, и выдержит. Я доложу вашему начальству так, как вы захотите». И я попросила, чтобы он сказал, что я могу следовать дальше. Точно такой разговор произошел с врачом и в следующем большом городе.

Одной из тягот этапа было отсутствие воды. На дорогу выдали селедку, на которую после надоевших тюремных щей все накинулись. Я, как ни велик был соблазн, к счастью, отказалась от нее. Люди мучились от жажды, выпили всю воду в туалетах, в поисках воды приходили к нам из других вагонов... А на столе у конвоиров стоял графин с водой, но они не пили ее сами и на все просьбы отвечали: «Ни, то вода для нашей голубки».

На промежуточных станциях запрещали брать сырую воду и обещали кипяченую только в Перми. Наконец через щелку из своего купе я вижу мост через Каму и вокзал большого города. Конвоиры бегут с ведрами, но вскоре возвращаются без воды. «То ще не Перма, то станция Реям», — слышу я. Через свою щелку я увидела, что название станции написано латинскими буквами — «PERM» (тогда Пермь была столицей Зырянской республики). Я поскорее подозвала конвоиров и объяснила им, что это и есть Пермь. «А мы дывымся, чому-то "Я" ножкой не в ту сторону», — и побежали за водой.

(...) Усольский лагерь создали для обеспечения рабочей силой строительства ряда заводов Урала, в первую очередь крупного содового завода (вот это и было «строительством социализма», как говорил мой следователь). Наш этап попал туда в благоприятный момент, вскоре после ревизии, в результате которой сняли страшно жестокого лагерного начальника Стуколова. Он приказывал вешать не угодивших ему заключенных прямо у входа в бараки, и трупы несчастных по много дней болтались у дверей. Другим любимым его развлечением была «жердочка». Несчастного зимой, в тридцатиградусный мороз, раздетого усаживали на жердь, закрепленную между стенками в холодном сарае, на всю ночь. Стража следила, чтобы он не соскочил или не упал. Человек, конечно, погибал. Так, еще все помнили о гибели интеллигентной москвички, наказанной за то, что во время спектакля в лагерном театре она, будучи суфлером, так неудачно села, что из суфлерской будки виднелся кусочек ее белой косынки. Много еще рассказывали о жестокости Стуколова. В конце концов, была назначена комиссия для расследования, и его сняли.

По прибытии в лагерь у нас сразу отобрали все вещи для дезинфекции, а нас отправили в баню. Взамен нашей одежды выдали какие-то рубашки и юбки в виде мешков, которые надо было придерживать руками, чтобы они не свалились.

Не забыть скорбного лица узнавшего меня и подошедшего ко мне священника из Бобруйска, где жили тогда мои родители, о. Симеона Бирюковича. Он с тоской показывал на свои обритые лицо и голову. Больше я его не видела. Я сразу попала в больницу, а он, по-видимому, с другими заключенными ушел в Вишерский лагерь: зимой в сильный мороз надо было проделать 60 километром пешком. Там он и погиб.

Женщины, спутницы мои по вагону, рассказали потом, что эти несколько дней до отправки этапа он все спрашивал обо мне, но они избегали его, так как в лагерях общение мужчин с женщинами запрещено.

После бани меня втолкнули в какое-то помещение, где стоял стол и перед ним табуретка. Я села на нее, положила голову на стол и тут же уснула. Когда я проснулась, то обнаружила на голове платок; над ним несколько женщин чесали свои головы, и на меня сыпались насекомые. Моя голова оказалась под лампой, и потому они ее выбрали. Я в ужасе закричала: «Что вы делаете?» Они спокойно ответили: «Ты не беспокойся, они к тебе не пойдут, они знают своих». И действительно, ни одного пришельца я потом у себя не обнаружила. Потом я попала в барак, где по обеим сторонам прохода были двухэтажные нары. Мне указали место в переднем углу на самом верху.

Начинался новый этап моей жизни. Еще раньше я твердо решила пройти весь путь русской каторжанки без всякой скидки на возраст и здоровье. Хотя я и чувствовала себя совсем больной, но после всех пережитых передряг заснула. В 4 часа утра была побудка. Я поднялась, готовая начинать свой каторжный путь, обозревая с высоты нар происходящее в бараке. Среди шума и гама бригадир Катя пыталась распределить по бригадам обитателей барака, чтобы отправить на работу на строительство завода, расположенного в нескольких километрах от лагеря.

«А, новенькая, — вскрикнула Катя, увидев меня, — вставай на работу» — и пошла к моим нарам. «А что у тебя на шее?» — спросила она. «Крест», — ответила я. «Покажи». Я показала. Катя ничего не сказала, а я начала спускаться с нар, чтобы идти на работу. Катя достала откуда-то приличные валенки и протянула их мне, но их тут же перехватили — я не успела к ним даже прикоснуться. Катя покачала головой, но, не говоря ни слова, принесла мне другие, старые и большие. Я спустилась с нар и тут же сильно закашлялась. «Да ты больна, — сказала Катя. — Нет, на работу тебя не возьму. Иди к врачу». Врач, тоже из зэков, был где-то недалеко, он подтвердил воспаление легких, и меня отправили в больницу.

Две пожилые обитательницы барака говорили мне потом: «Какая ты глупая, взяла и показала сразу крест. Надо было спрятать». Я, вероятно, была тогда глупая, но если бы я его спрятала, у меня все равно сорвали бы его ночью или вытащили, а так окружающие как бы признали мое право носить крест. Впоследствии, когда из жалости меня, как «грамотную», хотели устроить на более легкую, «культурно-просветительную», работу, всегда находился кто-то, кто говорил: «А как же, она ведь с крестом?» Но никто никогда не потребовал его снять. Только пожилая, интеллигентная с виду московская поэтесса выступила во время новогоднего концерта с поэмой «Экономист с крестом». Но особого впечатления поэма не произвела. Позже с этой поэтессой приключилась какая-то беда, я ей помогла, и мы с ней подружились, но о поэме не вспоминали.

Больница из двух палат — мужской и женской — помещалась в отдельном бараке. Медперсонал состоял из лекпома и двух нянечек. Лекпом, как выяснилось впоследствии, не имел никакого медицинского образования; просто жить при больнице было легче, чем каждый день отправляться на физические работы. Кое-что он умел: например, ставить банки и даже делать внутривенные вливания, а главное, старался помочь больным, и когда приводили обмороженных, он сам устраивал им горячие ванны и оказывал другую посильную помощь. Мне он предложил сделать внутривенное вливание сальварсана, говоря, что это мне сразу очень поможет. Я тогда понятия не имела, что это такое, и согласилась.

Лежащая рядом девушка спросила меня: «Ты здесь курс принимаешь?» Я ответила, что нет, что у меня воспаление легких. «Дa, но здесь ты курс принимаешь?» — не унималась она. Я ей все рассказала, что у меня срок три года, что я из Ленинграда, но она все продолжала твердить про какой-то курс. Наконец не выдержала и воскликнула: «Вот глупая какая!» — и назвала определенную болезнь, курс лечения от которой они все здесь принимали. Я тогда еще не знала, что основной состав заключенных женского барака — проститутки. Не так давно прошла чистка городов, и их всех оттуда выслали. Среди них было много больных профессиональной болезнью. Другим испытанием стала няня — простая монашенка. Она подошла ко мне, начала пристально в меня вглядываться и вдруг всплеснула руками: «Да ведь ты царского роду!» Я опять начала доказывать, что я из Ленинграда, что я зэк, что у меня срок три года. Она ничего не хотела слышать и твердила: «Не говори, всякий, кто на тебя посмотрит, сразу скажет, что ты царского роду». На Урале, где располагался лагерь, еще была жива память о гибели царской семьи, и народ не мог примириться с гибелью невинных детей. Существовало много легенд об их спасении.

Тонкая стенка отделяла женскую палату от мужской, из которой по временам неслись дикие вопли. Лекпом объяснил, что это кричит зэк с очень тяжелым неврологическим заболеванием, вызывающим сильные боли. Его, больного воспалением легких, при температуре 40 градусов заставили играть в очередном спектакле, и в результате он получил новое осложнение. В это время раздался другой, совсем слабый, голос: «Я слышу интеллигентную речь. Расскажите моим родным в Москве, как я здесь умирал». К сожалению, я не запомнила его фамилии. Но и у меня самой не было никаких надежд попасть в Москву. Я считала, что моя жизнь кончена...

* * *

Ирина Пиотровская-Янковская: «Следователь взял бутылку и ударил меня по голове: «Вот тебе правда!»

Следствие продолжалось очень долго, семь месяцев. Нас колотили, били, мне пробили голову, у меня до сих пор здесь шрам, зубы выбили. Я не выдержала и говорю: «Господи, но есть же какая-то правда?!» А у следователя была такая большая бутылка, как из-под шампанского, с боржомом, завёрнутая в газету «Правда». Это было последнее, что я услышала. Потеряла сознание. После этого меня несколько дней не вызывали на допросы. Я сидела в тюрьме, где было очень много всяких, так называемых, «троцкистов», которые сидели с 37 года (все тюрьмы Москвы в войну эвакуировали в Саратов), и они меня очень подготовили. Посоветовали, как себя вести: не знаю, не слышала, не видела, ничего не подпишу, с этим следователем «работать» не могу. Я так и поступила. Вхожу такая важная, вся в синяках, молчу. «Что ты молчишь?» «Я с вами работать не буду и мне нужен прокурор». Следователь пригласил прокурора. Приходит: «Вы меня вызывали?» «Да! Вы посмотрите на меня, во что меня превратил мой следователь?! Вы же видите, что он меня бьёт!» «Бьет?» «Да. Голову разбил, швы накладывали». Прокурор говорит: «Дайте!» и протягивает руку следователю. Тот даёт акт, подписанный конвоирами, в котором говорится, что я упала с лестницы. Тут я поняла, что всё бесполезно. Следователь подходит ко мне и говорит: «Ну, не нравится тебе советская власть?» Я говорю: «Да идите вы к ч. м. вместе с вашей властью!» Ох, он так обрадовался! Тут же всё записал, я подписала, что я это сказала. Это вошло красной строкой в моё обвинение.

Судил нас военный трибунал, страшное дело! Разделили нас по группам. Четыре или пять мальчишек и я: вот это и была наша «террористическая группа». На суде предъявили обвинение: покушение на одного из руководителей государства (то есть - на Сталина). Толе Григорьеву дали высшую меру, его расстреляли. Мальчишкам всем дали по 10 лет, мне дали пять.

Мы строили какую-то сталинградскую железную дорогу, носили камни. Нас совершенно не кормили. Давали какую-то баланду и все мы были «доходягами». От бессилия люди падали, умирали. Потом нас за зону уже не выводили. А мне, после очередного падения, дали лёгкий труд.

В зоне штабелями были сложены мёртвые голые тела немцев. Трупы немецких солдат надо было погрузить на телегу (арбу), запряжённую двумя волами, отвезти их к вырытой траншее и туда их сбросить. Была установлена норма - три ездки в день.

И вот, когда я выгружала эти лёгкие, совершенно высохшие трупы (я старалась очень аккуратно снять с арбы и столкнуть их дощечкой в траншею), у меня упала в траншею будёновка. Я не смогла её достать из траншеи, мне было страшно туда лезть, и мне записали «промот»: утерю казённого обмундирования.

В лагере нас делили на бригады по статейным признакам. Я угодила в бригаду интеллигентов. Все были очень ослаблены, не было сил выполнять работы даже средней тяжести. Но ничего не делать - нельзя, и нас заставляли выполнять бесцельные, здравым смыслом не объяснимые работы.

На поясе у нас висели привязанные котелки для пищи. Нас заставляли в течение целого дня собирать по зоне в эти котелки камешки и ссыпать их в кучу. На следующий день эти камушки разбрасывались по зоне, и нас опять заставляли их собирать и ссыпать в кучу, а затем переносить их в другую кучу, которая находилась в нескольких метрах от первой...

По территории зоны протекал ручеёк. Его перегородили дощечкой и заставляли черпать воду котелками с одной стороны, переносить и выливать на другой стороне. Причём ставили метки: здесь брать воду, а вот здесь, пройдя через дощечку, выливать её.

Состояние моего здоровья ухудшалось с каждым днём. У меня опять начались несносные головные боли, и шрам на голове, который я получила на допросе, начал гноиться. Меня отправили в лагерную больницу, где врач-терапевт была заключенная Елена Владимировна Бонч-Бруевич. Она меня лечила и очень хорошо ко мне относилась, и даже написала письмо маме, что она хорошо воспитала, и что, попав в такой ужас, я осталась воспитанной девочкой, какой была и раньше. Она меня подкармливала, и я стала поправляться. Кроме этого, она учила меня разбираться в лекарствах, хотела сделать из меня что-нибудь вроде медсестры, лекпома! Я ещё числилась больной, но ей помогала, и уже дежурила в качестве вечерней санитарки.

Однажды летом, проходя мимо морга, который закрывался на ночь, услышала стук из морга. Мы пошли с санитаром в морг, одна я побоялась. Открываем дверь, а там совершенно голый, но почему-то в очках и с уже привязанной биркой на ноге стоит ленинградец - Кошкадамов... Он бросается к нам и кричит: «Опять меня с довольствия сняли опять мне пайку не оставили!» Он не первый раз оживал в морге и ему уже совершенно безразлично, что он среди покойников. У него одна единственная мысль - сняли с довольствия, а это ужаснее смерти.

Как попадали ещё живые в морг? В большинстве мы все были «пеллагриками». Пеллагра - болезнь истощения. Истощение организма было такой степени, что пульс был совершенно не слышен и в такой ситуации достаточно команды санитара: а-а-а! ... тащите, тащите...

* * *

Нина Гаген-Торн: «Слабосильной легче сохранить жизнь».

Прибыли по этапу. Выпустили на развод. Толстый нарядчик вышел со списком. Стали выкликать фамилии: «Соберитесь с вещами!»

Этап?! Куда?.. Забегали по лагерю: сдергивали с веревок белье, искали свои кастрюльки, вытряхивали мешки и постели. Седая Валерия Рудольфовна, в своих белых носочках и аккуратной кофточке, торопливо увязывала посылку, Надя Лобова ей помогала. Вызвали весь наш этап и еще много прежних.

У каптерки — очередь, сдавали постели. В бараках все разворочено. Ударили в рельс ворот: сбор!

За воротами стрелки с овчарками на привязи. Начали выкликать фамилии: «Имя, отчество? Год рождения? Срок? Статья?»

По широкой, обсаженной деревцами дороге нас отвели в баню. Она не топлена, горячей воды нет, но ведь не зима! Мы рады воде — смыть пыль, рады сесть на сырое дерево скамеек, окунуть в воду натертые ноги. Кто-то смеется уже, радостно брызгая воду. Моемся.

— А ну, выходи! Саносмотр! Становись строем в предбаннике!

— А вещи где, а одежда?

— Осмотрят, потом оденетесь. Принесут из прожарки... Стройсь!

Выстраивается сотня голых женских тел. Кто не догадался захватить с собой полотенца, стоят мокрые.

Идет комиссия. Седой, с впалыми щеками майор в небрежно накинутом белом халате. Толстая женщина, тоже в белом халате. Без халатов: начальник режима, нарядчик с папкой бумаг.

У женщин смятение:

— Дайте одеться! Как же мы — голые!

— Сказано вам, саносмотр... Врачи.

— Но ведь тут и не врачи!.. Нарядчик, стрелок у дверей!

— Никто вас не сглазит... Нужна регистрация... Становись!

Тела: молодые — девичьи, бабьи — с длинными, обвисшими от худобы мешочками грудей, старушечьи, желтеющие морщинами. Длинноволосые стараются волосами прикрыть грудь, у девушек пылают щеки. Старухи — безразлично покорны.

Майор идет вдоль строя, быстро всматривая тела. Отбирает товар — на производство, в швейную! В сельхоз! В зоне! В больницу! Нарядчик записывает фамилии.

Мы не знали тогда, почему в швейную надо молодых и здоровых. Потом поняли: условия такие, что через год-два и здоровые заболевали туберкулезом.

Слабосильному легче сохранить жизнь в лагерях: плохой товар меньше употребляют — турнут в сторожа или дневальные. Смотришь, человек приспособился — выживет. Крепкая здоровая рабочая сила поступала в мясорубку производства, ее смалывали.

Я, после первого тура, была посредственным товаром, почти не стоившим внимания. (…)

В зоне 12 бараков. Столовая, баня, больница, каптерка, контора начальства. В конце зоны отдельная часть: швейная фабрика. В ней особая проходная с вахтером. Туда пускают и оттуда выходят только строем производственницы. Они сидят по 10 часов, по конвейеру сшивая детали. Строем выходят на обед, на ужин, после ужина — к себе в бараки. Их бараки расположены у самой фабрики. Они считаются лучшими, там «созданы бытовые условия»: не так тесно стоят вагонки нар, на каждые два человека поставлена тумбочка. Стол в середине барака накрыт белой скатертью, на окнах — марлевые занавески. Только некому, кроме дневальной, сидеть за этим столом: возвратившись с работы, умывшись в умывальной, девушки валятся на нары от утомления.

Мы, лагерная обслуга, убирали территорию на производстве. Это был субботник — очистить землю от мусора, вскопать грядки, посадить цветы вдоль трех корпусов швейной фабрики.

Зашла в корпус: такой же, не отличающийся от жилого, деревянный барак. Длинные столы в два ряда. На столах — швейные машины. Машины поставлены в ряд с плотностью, позволяющей вертеть ручку и откинуть соседке отстроченную деталь: рукав, карман, воротник.

Под низким потолком слепят глаза яркие лампы. Грохочут машины. Воздух полон пыли, мелких волокон от простегиваемых бушлатов. Дышать трудно. Некогда дышать, конвейер идет, требует норму, норму, норму. Если ее не выполнят за 10 часов, оставляют еще на час, на два. При систематическом невыполнении — штрафной паек: уменьшают пайку хлеба, снимают второе блюдо. За перевыполнение обещают дать выходной день в конце месяца, устроить «танцы с мальчиками» — привести под конвоем тоже перевыполнивших норму на мебельной фабрике с мужского лагпункта.

И как соблазнительна многим эта возможность. Встретиться с заключенными другой зоны! Узнать вести, может, увидеть брата, жениха, след которых потерян. Может, просто забыться, отплясывая под баян. Не может ни один человек выжить совсем без минуты радости, как не может выжить без еды и питья. Минуты смеха — физиологически необходимы. Это понимает начальство лагеря: чтобы девушки хорошо работали, оно разрешает вечера самодеятельности — этим можно выжать перевыполнение плана.

Две сотни девушек перемалывает мясорубка 10 — 12-часовой напряженной работы. Они спрессованы в массу, управляемую чужой волей. Лишены родных, движения, свободы, брошены в страшное одиночество и тоску. Если совсем лишить их развлечений, они станут вялыми в работе, сорвется план фабрики. Начальство объявляет: в конце месяца при перевыполнении плана будет выходной.

Девушки работают до обморока, подгоняя друг друга, — перевыполняют. Иногда их обманывают, не дают выходного, иногда — дают.

Топая тяжелыми ботинками, строем, под конвоем, приходят мужчины. В лагерной столовой — сцена. Занавес из актированных одеял украшен аппликациями художниц, которые участвовали в самодеятельности.

Отодвигают столы, рядами ставят скамейки. По одну сторону прохода конвой велит сесть мужчинам, по другую сторону — женщинам: как в церкви когда-то. Выступают и те и другие, по очереди. Поет мужской хор. Гулко и странно звучат низкие мужские голоса, ударяются в темный потолок столовой. Мы отвыкли слышать мужскую речь, видеть лица мужчин. Они смотрят на нас. В глазах у них нежность. «Бедные девушки, тяжело им», — шепчет кто-то. А у девушек колет сердце: латаные телогрейки, бритые головы, застиранные штаны: «Хлопцы вы, хлопцы!»

Звенит слезами женский хор, поет украинские песни. Хмурятся жалостью мужские лица. Идет безмолвный разговор.

Иногда следует милость начальства — танцы. Тут уж не безмолвное общение: можно и поговорить, передать записки, действует лагерная почта, за сотни километров переносящая новости.

— Становись в строй!

Обрывается баян. Серо-черные фигуры мужчин становятся строем, топают по дороге через вахту, в свою зону.

— Прощайте!

Встречи такие бывали в первое полугодие нашего пребывания в 6-м лаготделении. Тогда только начинали строиться рядом мужской лагпункт и мебельная фабрика. Еще не успели выстроить столовую, и мужчин строем водили в нашу, после того как отобедают женщины.

(…) Женщинами, которых никак нельзя было использовать на работе, но которые могли передвигаться сами, заполнили огромный барак, как мы его называли — барак «малолеток» (от 60 до 80 лет). Там они копошились. Сидя на нарах рядом, иногда не замечали друг друга — в толпе человек не приметен. Иногда затевали ссоры: поднимались крик и брань из-за закинутого башмака, потерянной тряпки, сломанной ложки. Падали крики, снова мирно беседовали. Какая-нибудь тихо плакала. Утешали, вздыхали, головами качали. Другая заболевала. Соседки ковыляли за доктором. Шептали: сердце совсем останавливается.

Где-то ворчала сердитая:

— Останавливается? Придуривается! У меня вот тоже все болит, молчу.

— Что вы, что вы!.. Грешно говорить так! Если мы друг друга не пожалеем, кто нас пожалеет?

Ударит звонок на обед их бараку (после рабочих). Потянутся от барака к столовой: старухи, старухи, старухи. Три сотни: трясут головами, слезятся глаза, шевелятся морщины; крючась, движутся с костылями и палками. Под руки ведут почти слепых.

Страшное шествие из фантазий Гойи?

Нет, живая действительность: строй «врагов народа», отбывающих срок наказания.

Вот враги: на табурете сидит 80-летняя игуменья монастыря. Она почти никого не узнает, не помнит. Молча дремлет. (…)

Вот бывшая балерина:

- Училась я вместе с Кшесинской, отметки получше ее получала в училище, — рассказывает она, отирая черненькие слезящиеся глазки; руки и ноги у нее дрожат, но, вспоминая, она кокетливо усмехается.

А крепкая 70-летняя старуха в добротном суконном платке рассказывает: — Привели меня в суд: «Виновата в антисоветской деятельности». Дали 25 лет. Поклонилась я судьям и говорю: «Спасибо! Сколько проживу — отсижу, остальное вам, сыночки, оставлю». Так не захотели: сменили приговор на десятку...

* * *

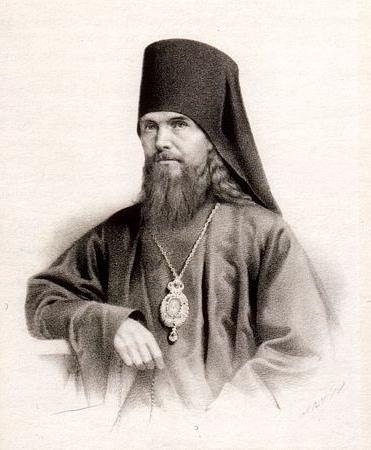

МИТР. АРСЕНІЙ (МОСКВИНЪ).

МИТР. АРСЕНІЙ (МОСКВИНЪ).  Е. Н. Темниковский

Е. Н. Темниковский Письма отца Серафима (Роуза)

Письма отца Серафима (Роуза)

Представляется, что молитвы Церкви о мире, миротворчество как одна из важнейших функций Церкви – достаточно общеизвестный факт.

Представляется, что молитвы Церкви о мире, миротворчество как одна из важнейших функций Церкви – достаточно общеизвестный факт.

О том, какое сокровище - самоукорение

О том, какое сокровище - самоукорение Завещание Преподобного Феодосия Киево-Печерского, основоположника русского монашества, одного из величайших Святых, прославленных Русской Православной Церковью, написанное в ХІІ веке Киевскому Великому князю Изяславу как главе православного Киевского государства, а в лице его и всему народу Киевской Руси.

Завещание Преподобного Феодосия Киево-Печерского, основоположника русского монашества, одного из величайших Святых, прославленных Русской Православной Церковью, написанное в ХІІ веке Киевскому Великому князю Изяславу как главе православного Киевского государства, а в лице его и всему народу Киевской Руси.

Глава из книги

Глава из книги  6/19 августа 2016 г. С большой торжественностью отмечался праздник Преображения Господня в одноименном монастыре в Варнаве (Аттика, ИПЦ Греции). Божественную Литургию возглавил Митрополит Хризостом Аттикийский и Беотийский.

6/19 августа 2016 г. С большой торжественностью отмечался праздник Преображения Господня в одноименном монастыре в Варнаве (Аттика, ИПЦ Греции). Божественную Литургию возглавил Митрополит Хризостом Аттикийский и Беотийский.

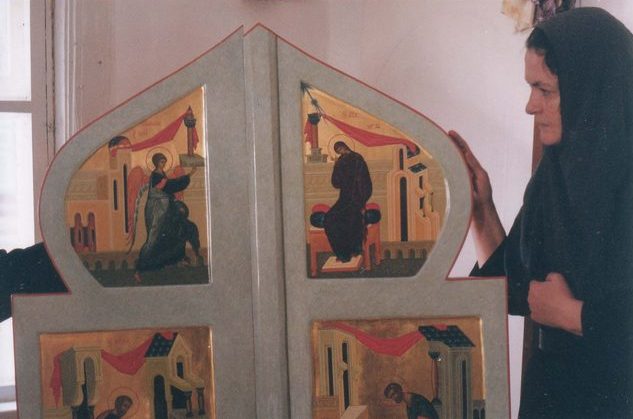

Сестры Одесского Свято-Иоанновского монастыря несут различные послушания (клирос, кухня, уборка, сад, гостиница, оформление документов и другие), и одним из этих послушаний является также работа в иконописной мастерской.

Сестры Одесского Свято-Иоанновского монастыря несут различные послушания (клирос, кухня, уборка, сад, гостиница, оформление документов и другие), и одним из этих послушаний является также работа в иконописной мастерской.

«КИТАЙСКІЙ БЛАГОВѢСТНИКЪ».

«КИТАЙСКІЙ БЛАГОВѢСТНИКЪ».

Храм Воскресенского монастыря (РПЦЗ, Кишиневская епархия), заботами настоятеля - епископа Анфима и братии, был недавно благолепно расписан. Расписывали его кишиневские мастера.

Храм Воскресенского монастыря (РПЦЗ, Кишиневская епархия), заботами настоятеля - епископа Анфима и братии, был недавно благолепно расписан. Расписывали его кишиневские мастера.

2016 г.

2016 г.

О том, что не следует искать почестей или первенства, ибо то, что почетно в глазах людей, мерзко пред Богом

О том, что не следует искать почестей или первенства, ибо то, что почетно в глазах людей, мерзко пред Богом

В начале 1990-х в Росси началось массовое почитание старицы Матроны Московской. Начало поклонению положил игумен Евстафий, нарисовавший на иконе встречу Матроны со Сталиным. Вслед за ним легенды о старицах начали придумывать воссозданные монастыри, чтобы заработать денег. Кроме того, почитание стариц устанавливало догму в РПЦ, что православные должны жить в симфонии со властью.

В начале 1990-х в Росси началось массовое почитание старицы Матроны Московской. Начало поклонению положил игумен Евстафий, нарисовавший на иконе встречу Матроны со Сталиным. Вслед за ним легенды о старицах начали придумывать воссозданные монастыри, чтобы заработать денег. Кроме того, почитание стариц устанавливало догму в РПЦ, что православные должны жить в симфонии со властью.

Милость Божия буди с вами!

Милость Божия буди с вами!