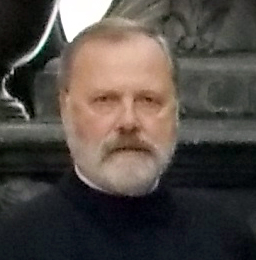

РПЦЗ: Богоявление в Михайловском храме в Одессе (ВИДЕО)

Праздник Богоявления в Архангело-Михайловском храме в Одессе возглавил Первоиерарх РПЦЗ Митрополит Агафангел.

Автор: Митрополит Агафангел. Дата публикации: . Категория: РПЦЗ.

Праздник Богоявления в Архангело-Михайловском храме в Одессе возглавил Первоиерарх РПЦЗ Митрополит Агафангел.

Автор: Юрий Солдатов. Дата публикации: . Категория: Авторская колонка.

Из Священного Писания нам известно о том, как вошло в мир зло: один из ангелов, поглощенный желанием, чтобы ему поклонялись, воспротивился Богу, ставши Сатаной – что значит «противник» другие ангелы примкнули к нему, ставши демонами. Их целью стало превращать все сотворенное Богом добро во зло. После сотворения Богом людей, Сатане удалось соблазнить их на непослушание, за что в наказание люди были лишены райской жизни и изгнаны из рая. Но Господь не отказался от любви к человеку и всячески всегда заботится о нем.

Автор: Интернет Собор. Дата публикации: . Категория: Альтернативное Православие.

Валерий Лапковкий в Рождество Христово в связи с тем, что РПЦЗ, якобы, выполнило свою миссию, попросился за штат http://rocormoscow.livejournal.com/

Митрополит Филарет Вторый удовлетворил его прошение.

Автор: Монахиня Вера. Дата публикации: . Категория: Труды отцов Церкви.

"У Христа воинствует и женский пол, вписываемый в воинство по душевному мужеству и не отвергаемый за телесную немощь. И многие жены отличились не менее мужей; есть и такие, что даже больше прославились. Таковы наполняющие собою лик девственниц, таковы сияющие подвигами исповедания и победами мученичества. И за Самим Господом, в пришествие Его, следовали не только мужи, но и жены. Теми и другими совершалось служение Спасителю".

"У Христа воинствует и женский пол, вписываемый в воинство по душевному мужеству и не отвергаемый за телесную немощь. И многие жены отличились не менее мужей; есть и такие, что даже больше прославились. Таковы наполняющие собою лик девственниц, таковы сияющие подвигами исповедания и победами мученичества. И за Самим Господом, в пришествие Его, следовали не только мужи, но и жены. Теми и другими совершалось служение Спасителю".

Автор: Монахиня Вера. Дата публикации: . Категория: Архив РПЦЗ.

НОВЫЕ МУЧЕНИКИ РОССИЙСКИЕ

НОВЫЕ МУЧЕНИКИ РОССИЙСКИЕ

Священник-миссионер служил в небольшой парижской церкви и с самого начала германской оккупации тайно помогал евреям. Вместе с монахиней Марией (Скобцовой) отец Димитрий укрывал евреев, за которыми охотилось Гестапо (германский политический розыск), кормил их, выдавал фальшивые документы. 9 февраля 1943 года отец Димитрий был арестован и отправлен в лагерь Дранси, куда заключили и мать Марию.

Еврейский юнион дамских портных в Америке усыновил двух христиан, детей отца Клепинина, оставшихся с матерью без средств.

В Январе 1951 года в Сан-Паулу, Бразилия, погиб от руки большевицких агентов доктор Иван Васильевич Попов.

Иван Васильевич родился 11 сентября 1888 года в Воронеже. По окончании Духовной семинарии он поступает в Харьковский Ветеринарный институт, затем на медицинский факультет, с последнего курса которого его мобилизуют в Действующую армию в качестве врача. Иван Васильевич остается в армии до большевицкого переворота, а после идет в Добровольческую армию.

В Крыму он заболевает тифом и попадает в руки большевиков. После освобождения ему удается закончить свое медицинское образование в Крымском университете.

Несколько лет Иван Васильевич работает в медицинских учреждениях Симферополя, а в дальнейшем получает назначение в Среднюю Азию в большой вновь открытый Бактериологический институт. По истечении года работы там его вновь арестовывают, 11 месяцев он содержится в тюрьмах ГПУ и, наконец, его отправляют на три года в ссылку.

По окончании срока ссылки Иван Васильевич приезжает в Москву, откуда ему удается вместе с женой бежать в Латвию. Во время войны немцы вывозят его вместе с семьей в Германию.

Иван Васильевич за все время своей деятельности в России опубликовал много научных исследований, главным образом в бактериологии и биологии. Благодаря известности в Германии его работ, немецкие профессора добились разрешения для него свободной работы с жизнью вне лагеря.

В 1948 году он был врачом в беженском лагере Ди-Пи. Международная Женевская комиссия подвергла врачей проверке, и Иван Васильевич получил признание прав доктора и права практики.

Наконец, 12 апреля 1949 года Иван Васильевич уезжает в Бразилию. Год он работает в Виктории в Биологическом институте и затем переезжает в Сан-Паулу. Бразильские власти дали ему права доктора и частной практики. Это был всего только второй случай, когда в Бразилии дали все права российскому доктору. Больные, пациенты, главным образом русские, очень любили Ивана Васильевича, и уже через год у него создалась обширная практика.

Кроме врачебной практики он принимал живое участие в делах русской колонии в Сан-Паулу.

На новой своей родине И.В. Попов включился в общественную работу, работая в качестве секретаря "Постоянного совещания русских православных деятелей".

Сильная и одаренная натура Ивана Васильевича выдвинула его в первые ряды в среде русской эмиграции в Бразилии. Кое-кому пришлись не по духу его прямота и правдивость; местным большевицким элементам надо было терроризировать русскую колонию. Не так легко было бы учинить расправу над кем-нибудь другим, как это сделали большевицкие агенты над Иваном Васильевичем.

13 января 1951 года в 9 часов утра к доктору Попову явился неизвестный и попросил его поехать к больной жене (надо предполагать, что этот неизвестный был русским, так как доктор Попов на других языках, кроме русского, не говорил). Захватив с собой необходимые инструменты, доктор Попов отправился вместе с визитером к больной и с тех пор исчез. В Сан-Паулу к вечеру того же дня была поставлена на ноги вся уголовная и политическая полиция, но разыскать доктора Попова не удалось. 15 января супругой доктора Попова было получено письмо, написанное рукой мужа: "Простите, прощайте, я умираю... у меня до вечера осталось много времени". Штемпель на конверте стоял города Жундиаи, отстоящего в 70 километрах от Сан-Паулу. Письмо это было передано полиции. Были произведены поиски и в районе города Жундиаи, так как в письме имело место выражение "до вечера у меня много времени" и после этого поставлен был крест. Но розыски не дали никаких результатов. И лишь 22 января, в понедельник, в 10 часов утра в том же городе Жундиаи нашли обезображенный труп Ивана Васильевича в эвкалиптовой посадке на территории трикотажной фабрики, обнесенной забором. В восьми метрах от тела Ивана Васильевича был найден его разорванный паспорт, прикрытый шляпой, а еще в десяти метрах лежало его пальто с пустым портфелем. Тело Ивана Васильевича лежало в 25 метрах от корпуса фабрики. При нем были обнаружены все его вещи, как например, кольцо обручальное, часы и цепочка с креста, за исключением сорванного креста и всех медицинских принадлежностей; одежда вся изорвана, и от головы Ивана Васильевича с шевелюрой остался один череп: нос, уши, язык и волосы отрезаны, отрезана часть груди. Около самого трупа лежал шприц, указывающий об изготовлении его в Аргентине, которого у доктора Попова никогда не было. При вскрытии трупа обнаружены следы инъекций в спину между лопатками; что это были за инъекции, установить не удалось.

Хоронили Ивана Васильевича 23 января в том же городке в присутствии друзей и бразильской политической полиции. Отпевание совершил сан-паульский Батюшка отец Николай. Труп Ивана Васильевича был опознан этим же Батюшкой и другом Ивана Васильевича князем Святополк-Мирским. Они все видели, и при них происходило вскрытие.

Уничтоженные и поруганные святыни

Храм Христа Спасителя в Москве

На месте, где стоял храм Христа Спасителя, был разбит сквер.

Первоначальная мысль о сооружении храма Христа Спасителя принадлежит Императору Александру I-му. По избавлении России в 1812 году от нашествия Наполеона, Император Александр видел в даровании победы русскому оружию особое великое действие Промысла Божия. "Не нам, не нам, Господи, а имени Твоему даждь славу", — такая надпись была выбита по повелению Императора на медалях в память окончания войны 1812 года. И вот, в благодарность Богу и на память потомству Император Александр решил воздвигнуть в Москве, как бы принесшей себя в жертву за Русскую Землю, храм во имя Христа Спасителя в честь преславного Его Рождества. Манифест о построении храма был подписан Императором в Вильне 25 декабря 1812 года, и в нем, между прочим, говорилось следующее: "Спасение России от врагов столь же многочисленных силами, сколь злых и свирепых намерениями и делами, совершенное в шесть месяцев всех их истребление... есть явно излияние на нас благости Божией. В сохранение вечной памяти того беспримерного усердия, верности и любви к вере и к отечеству, какими в сии трудные времена превознес себя народ российский, и в ознаменование благодарности нашей к Промыслу Божию, спасшему Россию от грозившей ей гибели, вознамерились мы в первопрестольном граде нашем Москве создать церковь во имя Спасителя Христа... Да благословит Всевышний намерение наш! Да совершится оно! Да простоит сей храм многие века и да курится в нем пред Святым Престолом Божиим кадило благодарения до позднейших родов вместе с любовью и подражанием к делам предков".

По обширности и великолепию новый храм должен был превзойти все существующие храмы на земле. Согласно основной мысли Государя, в храме должны были быть выражены телесные, душевные и духовные стороны человека. Три главные момента в жизни Спасителя должны были быть соединены в храме: первый — воплощение, второй — слава на Фаворе и третий — воскресение из мертвых. В конкурсе на составление проекта храма участвовали все лучшие архитекторы того времени как русские, так и иностранцы. Но из множества проектов самым выдающимся по великолепию, самым грандиозным по размеру и самым близким к мысли и желанию Государя оказался проект молодого архитектора Карла Витберга, обрусевшего шведа. Рассмотрев его проект и выслушав объяснения к чертежам, Государь прослезился и сказал Витбергу: "Вы угадали мои мысли, мои желания, я хранил их в себе, не думал, чтобы архитекторы могли удовлетворить меня. Вы заставили говорить камни".

Согласно проекту Витберга, храм должен был быть построен на Воробьевых горах. Это была самая возвышенная местность не только в Москве, но и в окрестностях, и, кроме того, с ней были связаны и исторические воспоминания. Именно с Воробьевых гор перед своим вступлением в город смотрел Наполеон на пожар Москвы. Выступая из Москвы, французы делали на Воробьевых горах последний ночлег. Таким образом, Воробьевы горы являлись наиболее подходящим и соответствующим местом для постройки нового храма.

Нижний храм Рождества Христова, по проекту Витберга, тремя сторонами своими должен был находиться в грунте горы и лишь одной стороной был обращен к свету. В этом храме имели быть погребены командиры разных частей армии, павшие на полях брани в 1812-14 годах; на стенах же храма золотыми буквами на мраморных досках должны были быть написаны поименно все убитые в Отечественную войну командиры, офицеры и солдаты. Тут же при неугасимых лампадах должно было происходить чтение псалтири и служение панихид. Над этим нижним храмом возвышается средний храм: он весь на поверхности горы, посвящен Преображению Господню и имеет крестообразную форму. Из этого храма внутренние лестницы ведут в верхний, третий храм Воскресения Христова. Этот храм представляет собой круг — символ вечной, бесконечной жизни по воскресении мертвых. Он окружен множеством больших колонн и кольцеобразным карнизом, на котором по числу колонн изваяния из бронзы святых Ангелов. Высота такого трехъярусного храма была колоссальна, она более нежели вдвое превышала два самых высочайших храма в России — теперешний храм Спасителя в Москве и Исаакиевский собор в Петербурге.

Таков должен был быть по проекту Витберга первоначальный храм Христа Спасителя. Торжественная закладка его состоялась ровно спустя пять лет после выступления из Москвы французов — 12 октября 1817 года в присутствии Государя, Императорской фамилии и иностранных коронованных особ. После закладки автор проекта Карл Витберг был присоединен к Православной Церкви, причем Император сам был восприемником. Для построения храма была образована специальная комиссия, в ведение которой было передано свыше 23 000 крестьян для подвозки материалов и работы на постройке; кроме того, высочайше было повелено отпускать ежегодно по 2 000 000 рублей из государственного казначейства. Однако вскоре между членами комиссии начались разногласия и злоупотребления, так что со смертью Императора Александра работы по сооружению храма были приостановлены, а затем 17 апреля 1827 года и сама строительная комиссия по высочайшему повелению была закрыта. Архитектор Витберг, менее всех виноватый, понес самую суровую кару: он был сослан в Вятку, и только спустя 12 лет ему было разрешено вернуться и определена пенсия.

Таким образом, работы на Воробьевых горах были прекращены. Однако Император Николай Павлович не покидал мысли осуществить желание своего царственного брата. Так как песчаный грунт Воробьевых гор делал невозможным всякую постройку, то для храма было выбрано в Пречистинской части, на левой стороне Москвы-реки, новое место, на котором стоял Алексеевский женский монастырь. Одновременно было приступлено к составлению новых проектов храма, из которых был выбран и утвержден Государем проект архитектора К.А. Тона. Алексеевский женский монастырь был перенесен в Сокольники, а на его месте 10 сентября 1839 года знаменитым Московским митрополитом Филаретом была совершена торжественная закладка храма Христа Спасителя.

Новый храм был воздвигнут по образцу древнерусских храмов в византийском стиле. В основании его — четырехконечный с выступами в углах крест. Длина его как от востока к западу, так и от севера к югу — 43 сажени, общая высота — 48,5 сажен. Площадь, занимаемая внешними очертаниями храма, равна 1500 квадратных сажен. Внутри площадь 876 сажен. Храм освещается 60 окнами. Под карнизом большого купола в барабане находятся 16 громадных продолговатых, закругленных кверху окон, такие же окна расположены по всем четырем фасадам. Кроме большого купола, имеются четыре малых, венчающих башни, на которых размещены колокола. Все наружные стены, карнизы, пилястры и прочее сооружены из русского белого мрамора. Наружные стены храма украшены в два ряда барельефами из лучшего мрамора, представляющими изображения Спасителя, Богоматери и святых Угодников. Из этих скульптурных изображений самыми выдающимися по сложности работы, по художественному исполнению и по замыслу являются громадные барельефы над цоколями всех четырех колокольных башен. Для исполнения их нужно было целых 20 лет. Они изображают: 1) Рождество Спасителя; 2) Воскресение Христово; 3) благословение преподобным Дионисием князя Пожарского и Минина на освобождение Москвы; 4) благословение преподобным Сергием Димитрия Донского в поход на Мамая; 5) Давид передает чертежи храма Соломону; 6) помазание Саула на царство; 7) Авраам возвращается после побед над царями; 8) Давид возвращается после победы над Голиафом. Некоторые из этих барельефов имеют в себе до 30 и более колоссального размера фигур. Над изготовлением этих барельефов трудились лучшие русские скульпторы: барон Клод, Логановский и Рамазанов. К числу мраморных работ нужно отнести также и знаменитые надписи во фризах карниза четырех папертей. Выбор изображений и священных надписей и изречений был сделан митрополитом Филаретом.

Со всех четырех сторон храма на одинаковых по размеру и виду папертях находится двенадцать бронзовых входных врат, из них четыре большого и восемь меньшего размера. К этим вратам со всех сторон идут широкие лестницы, иссеченные, как и весь цоколь храма, из темно-красного мелкозернистого гранита.

Внутри храм делится на три части: верхняя оболочка, или как бы тело в храме, покрывает внутренний храм — душевный; а во внутреннем храме третий, духовный храм — алтарь. По широкому коридору, отделяющему внутренние стены от наружных, идут по стенам мраморные белые доски, где золотыми буквами написаны все события 1812-1814 годов. Тут имена всех героев, павших в отечественную войну, тут же помещены и иконы тех святых, память которых совпала с тем или другим днем знаменательного события.

Трое больших врат ведут из коридора в самый храм, поражающий прежде всего своим простором и стенной росписью, принадлежащей кисти знаменитейших русских художников. Громадное впечатление производит написанное по проекту А.Т. Маркова изображение Господа Сил, Бога Саваофа в главном куполе храма. Изображение это колоссально, достаточно сказать, что Господь Саваоф изображен на площади в 225 квадратных сажен. Под кольцеобразным поясом купола на парусах — Преображение Господне, Воскресение и Сошествие Святого Духа на Апостолов, ниже находятся изображения четырех Евангелистов. Еще ниже, на четырех главных устоях, в нишах помещены изображения: поклонение волхвов и пастырей новорожденному Спасителю, благословение преподобным Сергием Димитрия Донского и помазание Давида на царство. Эти работы исполнены художником Верещагиным. К этому же роду высокохудожественных исполнений принадлежат и написанные Бронниковым четыре иконы из жизни Пресвятой Богородицы: Рождество Ее, Введение во храм, Благовещение и Успение. Главный алтарь представляет собой как бы целый храм, имеет осьмигранную форму со светлыми сводами и венчается вверху золотым крестом на остроконечном куполе. Поразительным по красоте и единственным в своем роде является иконостас в виде часовни, исполненный из лучшего мрамора. Царские врата бронзовые, густо вызолоченные, вышиной 7 аршин 11 вершков, шириной 3 аршина 12,5 вершков; изображения Благовещения и четырех Евангелистов на них написаны Т.А. Неффом. В главном алтаре на восточной стене храма замечательно громадным размером в 212,25 квадратных аршин изображение Рождества Христова, исполненное Верещагиным. Ниже этого изображения помещается Тайная Вечеря работы Семирадского. Им же расписан придел святого Александра Невского, помещающийся вместе с другим приделом во имя святителя Николая Чудотворца на хорах храма. Меньшие по размерам священные изображения из жизни Спасителя, Богоматери и святых принадлежат кисти художников О.А. Бруни, К.Г. Маковского, Г.С. Седова, П.С. Сорокина и многих других. Храм вмещает 10 000 молящихся.

Постройка храма продолжалась более сорока лет и стоила свыше 15 миллионов рублей. Торжественное освящение храма состоялось 26 мая 1883 года, десять дней спустя после священного коронования Императора Александра III, в его присутствии. Чин освящения совершил митрополит Московский Иоанникий в сослужении сонма иерархов. В тот же день издан был высочайший манифест, в котором, между прочим, говорилось: "Сегодня по милости Божией освящен благословением церковным сей величественный храм и открыт для молитвы и священных воспоминаний... Да будет храм сей во вся грядущие роды памятником милосердного Промысла Божия о возлюбленном нашем отечестве в годину тяжкого испытания, памятником мира после жестокой брани, предпринятой смиренным и благочестивым Александром не для завоеваний, а для защиты отечества от угрожавшего завоевателя. Да стоит он по завету своего Основателя многие века и да курится в нем перед Святым Престолом Божиим кадило благодарности до позднейших родов вместе с любовью и подражанием делам предков".

Таким образом, благочестивая мысль Императора Александра I-го нашла себе надлежащее осуществление. Но не прошло и века, как святотатственные руки растлителей русского народа посягнули на разрушение одного из величайших памятников его былой славы.

Симонов мужской ставропигиальный монастырь

"Глухой взрыв потряс морозный воздух. Осыпался иней со столетних лип. Тревожно каркая, слетели с вершин деревьев пугливые вороны. В унисон взрыву грянуло громкое торжественное "ура!" Взрывом были снесены четырехсотлетние стены.

Симонов монастырь, однако, старее уничтоженных взрывами 400-летних стен: он основан в 1370 году племянником и учеником преподобного Сергия Радонежского Феодором, первым епископом Ростовским, причисленным к лику святых.

При Великом князе Димитрии Иоанновиче монастырь сперва находился далее нынешнего его места, в так называемом Старом Симонове, где оставалась церковь Рождества Богородицы. По смерти преподобного Сергия игумен Феодор перенес монастырь на нынешнее место. Соборная церковь Успения Пресвятой Богородицы сооружена в 1379 году в византийском стиле, напоминающем Успенский собор в Кремле; освящена она 1-го октября 1405 года. Трапезная церковь в честь Тихвинской иконы Божий Матери сооружена Царем Феодором Алексеевичем в 1677 году; к западу от нее церковь преподобного Александра Свирского, построена около 1700 года Царевной Марией Алексеевной. Церковь Происхождения Честнаго Креста, над западными вратами, построена в 1593 году и возобновлена после. Церковь святителя Николая Чудотворца над восточными вратами — в 1623 году. Колокольня монастыря построена в XIX столетии по проекту архитектора Тона.

В Симоновом монастыре жили во время постов Цари Михаил Феодорович, Алексей Михайлович и Феодор Алексеевич. В обители получали свое духовное воспитание многие известные в истории Русской Церкви лица: преподобный Кирилл Белозерский, митрополиты: Геронтий (1473-1489), Варлаам (1511-1522), Иов (1587-1605), впоследствии первый Патриарх Всероссийский; патриархи: Гермоген (1606-1616), Иосиф (1642-1652) и Иоасаф II (1667-1672).

В Симоновом монастыре погребены: сын Великого князя Димитрия Донского князь Константин Псковский, принявший здесь иночество, митрополит Варлаам, Царь Симеон Бекбулатович, генерал-фельдмаршал В.П. Мусин-Пушкин, поэт Венивитинов и другие.

О судьбе исключительно ценных книгохранилищ и архивов печати нет сведений. Упоминалось лишь, что знаменитые четырехголосные "симоновские распевы" изучались советскими композиторами; некоторые особенности и мелодии "симоновского распева" стали применяться при исполнении советскими хорами старинных народных песен. В православных храмах "симоновский распев" сохранился до последних времен. Некоторые из симоновских распевок переложены, как известно, Бортнянским.

Чудов мужской монастырь

Чудов монастырь помещался в Кремле близ Спасских ворот.

В XIV столетии на этом месте находился ханский конюшенный двор, подаренный митрополиту Московскому Алексию ханом Золотой Орды Чанибеком за исцеление его жены Тайдулы. Ради этого исцеления митрополит Московский Алексий и был вызван ханом в Орду.

На подаренном ему месте митрополит Алексий основал Чудов монастырь, в память чуда Архангела Михаила в Колоссах, в 1366 году. Примерно через 150 лет этот монастырь пришел совсем в упадок. Храм был разобран и на его месте в 1501 году при Великом князе Василии Васильевиче (Темном) был заложен новый храм, освященный в 1504 году.

В 1679 году Царь Феодор Алексеевич решил снова перестроить монастырь. В последнем его виде (до разрушения большевиками) монастырь существовал с 1814 года. В монастыре имелись следующие церкви: 1) главный собор во имя чуда святого Архистратига Михаила, 2) во имя Святаго Благовещения, 3) соборная церковь во имя святого Алексия и 4) домовая церковь в митрополичьих покоях во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла. В 1849 году соборный храм был реставрирован. В этом храме в предъалтарии был похоронен основатель храма святой Алексий, Митрополит Московский, мощи коего в 1680 году были перенесены в Алексеевскую церковь. Мощи Святителя покоились в богатой раке, в ногах посох, в шкафу одеяние из простого штофа.

В церкви святого Алексия Царские врата отлиты были из серебра. Как в этой церкви, так и в церкви Благовещения были прекрасные иконостасы. В монастыре была замечательная по богатству и исторической ценности ризница. Там хранились Евангелие и Духовное завещание, лично написанные святым Алексием.

Там же хранились и дары Российских Царей и Императоров, золотые сосуды, вклад боярыни Морозовой, весом около 13 фунтов, воздух и два покрова, вышитые ею же сплошь крупным жемчугом и драгоценными камнями. Митра, известная под именем Потемкинской; прекрасной художественной работы умывальница и блюдо, употребляемые при архиерейском служении, филигранной, греческой, очень тонкой, на редкость художественной работы, сплошь украшенной разноцветной эмалью. В библиотеке хранилось много рукописей, относящихся к XII, XIII и XIV векам.

В Чудовом монастыре были погребены множество именитых бояр, вельмож и духовных лиц Великого княжества Московского и Российской Империи. В прежнее время в Чудовом монастыре была патриаршая школа, являвшаяся рассадником богословского образования тогдашней Руси. До 1833 года в Чудовом монастыре помещалась Московская Духовная консистория.

История Чудова монастыря тесно связана с историей России. Здесь был заточен грек Исидор, назначенный в Константинополе Митрополитом Московским и прямо из Константинополя проехавший на Флорентийский собор, где дерзнул самовольно от имени Русской Православной Церкви признать унию с католической церковью.

В эпоху смутного времени Чудов монастырь являлся центром всей России. Именно здесь послушник Григорий Отрепьев обдумал свой грешный план стать царем на место убиенного Царевича Димитрия; для выполнения сего Григорий Отрепьев, совместно со священником Варлаамом и крылошанином Мисаилом, бежал из монастыря и появился в Польше под именем Царевича Димитрия. Кто из культурных русских людей не знает бессмертного произведения А.С. Пушкина "Борис Годунов", в котором гениально изложена трагедия борьбы Московского государства за сохранение своей национальной власти. Здесь жили когда-то Максим Грек и ученые выходцы из Греции и Польши (Епифаний Славинецкий). Здесь патриархом Филаретом было основано первое училище в Москве.

В Чудовом монастыре "силой" был пострижен Царь Василий Шуйский.

Наконец, в этом же монастыре умер голодной смертью заточенный в нем поляками святитель патриарх Гермоген, после того как он, отказавшись признать Польского Королевича Владислава Московским Царем, благословил Русский Народ восстать против чужеродного и чужеземного ига; в результате этого подвига патриарха Гермогена поднялось земское ополчение князя Димитрия Пожарского, который совместно с Земским старостой Козьмою Мининым-Сухоруком повел рать на Москву, захваченную поляками, и освободил Русскую Землю.

В Чудовом монастыре восприяли святое крещение Царь Алексей Михайлович, Императоры Петр Великий и Александр II Освободитель.

До 1917 года монастырь славился своим замечательным хором в 120 человек, с которым могли соперничать лишь русские же хоры — Придворная Певческая капелла в Санкт-Петербурге и Московский Синодальный хор. Заграницей, как известно, первыми в мире считались и считаются русские церковные хоры, и соперников им там не было.

Вознесенский женский монастырь в Кремле

Страстной женский монастырь в Москве и иные святыни

Миусский собор на Долгоруковской улице в Москве в октябре 1937 года перестроен в антирелигиозный музей для постоянной антирелигиозной выставки.

Осенью 1937 года в городе Серпухове Московской губернии разрушены два древних монастыря — мужской Высоцкий, основанный в 1373 году, и женский Владычин, основанный в 1362 году. Сооружения обоих монастырей разрушены. От старинных башен (они считались редчайшими памятниками архитектуры) остались одни развалины. На кладбищах разрушены древние склепы. Памятники были свалены в кучу. Гробницы завалены мусором.

Разрушение Иверской часовни

История этой иконы такова.

В 1653 году патриарх Никон решил построить на Валдайском озере монастырь во имя Иверской иконы Божией Матери и послал на Афон архимандрита Пахомия для того, чтобы он снял там точную копию с находящегося в Афонском монастыре образа Иверской иконы Божией Матери.

В 1666 году архимандрит Пахомий возвратился, выполнив свое поручение; Никон в это время находился под опалой. Царь Алексей воспретил ставить икону в монастырь Никона и приказал поставить ее у "Курятных" ворот, известных теперь под именем Воскресенских и Иверских. Ранее же эти ворота назывались Неглинными, от реки Неглинной, и Львиными от когда-то стоявшего там зверинца. Воскресенскими эти ворота назывались от надворотной иконы Воскресения Христова.

В 1791 году построенная у Курятных ворот часовня пришла в ветхость и по повелению Императрицы Екатерины II-й при митрополите Платоне была перестроена.

В 1758 году на доброхотные пожертвования была сделана золотая риза на икону, над изготовлением которой работал известный в то время художник Василий Кункин. Риза весила 27 фунтов 59 золотников и была осыпана драгоценными камнями, пожертвованными откупщиком Твердышевым. Риза эта была снята большевиками еще раньше разрушения часовни.

В ночь вступления Наполеона в Москву в 1912 году икона Иверской Божией Матери епископом Августином была увезена в Муром и возвращена в Москву уже 10 ноября, после очищения столицы от неприятеля.

Казанский собор в Петрограде

Экспозиции музея состояли из следующих разделов: Естествознание и религия, Религия и свободомыслие древнего Египта, Религия и атеизм древней Греции, Происхождение Христианства, История папства и инквизиции, История Православия и русского атеизма, Религия и атеизм в Китае, Происхождение религии и история религиозных верований народов СССР. Сотрудники музея ведут антирелигиозную работу по изданию специальной и популярной литературы.

В Ежегоднике помещена обстоятельная статья под заглавием "Казанский собор — замечательный памятник русской архитектуры". Собор строился 10 лет с 1801 по 1811 по проектам и под руководством Воронихина.

Этот архитектор, родившийся крепостным и умерший прославленным академиком, известен не только как автор сооружений городского ансамбля, но и как мастер малых архитектурных форм и прикладного искусства. Воронихин получил заказ на постройку православного храма, задуманного как самый крупный придворный собор в столице. Здание должно было отличаться парадностью. Воронихин вместе с крупнейшими художниками своего времени создал величественный памятник национального искусства.

С 1813 года собор был памятником Отечественной войны 1812 года. В нем находилось 107 трофейных знамен и штандартов. В нем похоронен Кутузов, гробница которого вдохновила Пушкина написать известное стихотворение: "Перед могилою святой стою с поникшей головой".

В 1923 году собор отдали в ведение обновленцев. В начале 1932 года постановлением ЦИК СССР собор передан Академии Наук для организации музея по истории религии и атеизма. Произведения живописи крупнейших мастеров и художественная церковная утварь были отданы Государственному Русскому музею.

В годы войны собор значительно пострадал. Снарядами повреждены колонны и стены; в куполе и кровле было около 1 600 пробоин. После войны собор был реставрирован. Внутренний ремонт закончился лишь в 1956 году. Статья о "величественном памятнике национального искусства".... заканчивалась словами: "Экспозиции музея будут способствовать пропаганде научных знаний и воспитанию коммунистического мировоззрения трудящихся".

Взрыв Успенского храма Киево-Печерской лавры

Ряд зданий на территории лавры был минирован большевиками в начале лета 1941 года.

Немцы вступили в Киев 19 сентября 1941 года.

Утром следующего дня (20 сентября) раздался первый взрыв. Взлетел на воздух юго-восточный угол огромного здания бывшего арсенала, расположенного против западной части лавры. Почти одновременно взорвались погреба лаврской позолотной мастерской, расположенной на юго-восток от Успенского собора.

Немецкие обозы в панике бросились из лавры.

С трепетом смотрело население лавры, как тучи искр от горевшего арсенала и мастерской неслись в сторону лавры и падали на крыши корпусов. Тушить пожары было нечем — не было ни пожарных рукавов, ни воды.

Загорелась 100-метровая главная колокольня.

Между 20 октября и 1 ноября немцы выселили всех жителей лавры и разместили их в еврейских кварталах на Подоле.

3-го ноября днем жители города услышали сильнейший взрыв, и в то же мгновение над Печерской лаврой поднялся огромный столб рыжего дыма.

Была взорвана главная церковь лавры — Успенский собор. Немцы нашли мины, заложенные под храмом, но вынуть их было невозможно без взрыва. Так усердно работали большевицкие техники. Можно было ожидать, что через некоторое время мины сами взорвутся, и поэтому немцы приказали всем жителям лавры покинуть ее территорию. Ими был пущен электрический ток в осветительную сеть лавры, и взрыв произошел. В лавру после взрыва, уже в 20-х числах ноября была впущена комиссия, составленная из некоторых служащих культурных учреждений, размещавшихся в лавре. Вшедшим представилась потрясающая картина.

Одиноко возносилась над этим хаосом уцелевшая часть юго-восточной стены храма (Успенского) с фигурами святых на ней, увенчанная чудом сохранившимся золотым куполом с крестом наверху. Всевозможные обломки валялись на обширной площади перед собором, яркими пятнами выделялись, перемешанные с кирпичом, железом и древесными ветвями, куски и почти целые церковные облачения. Причудливо висели они в разных местах и на изломанных ветвях скверика. Все эти облачения силою взрыва были вынесены наружу из ризницы собора.

Один из членов комиссии нашел в развалинах собора кусок художественной серебряной (с деревом) дарохранительницы, стиля "ампир", подаренной лавре Императором Александром I. Дарохранительница была передана в музей. Среди облачений встречались образцы изумительной красоты и большой исторической и художественной ценности. Большинство драгоценных предметов погибли при взрыве, так как немцы не вынесли их из храма. Факт разрушения главного лаврского Успенского храма никогда не забудет культурный мир и не простит вандалам-большевикам этого дикого варварства.

Преображенский собор в Одессе

Заложен он был в 1795 году, что есть через год после основания города. Сооружен он был по проекту инженера Вонрезонта, а работы производились под надзором Шлегеля и Иванова с таким расчетом, чтобы к августу 1797 года их закончить. Однако к этому году стены собора были выведены только до цоколя и дальнейшие работы приостановлены до 1804 года, когда переданы были архитектору Фраполи. К 1809 году постройка в основном была закончена, и 25 мая храм был торжественно освящен. Главный престол был освящен во имя Преображения Господня, правый — со имя святителя Николая, а левый — святителя Спиридона. Колокольня была достроена гораздо позже, в 1837 году, а средняя часть храма только в 1848 году.

Таким образом, собор сооружался не единым планом, а тремя отдельными частями, искусственно соединенными, почему формы его с внешней стороны получились непропорциональными, а линия здания удлиненной. Только в 1903 году закончен был капитальный ремонт всего здания, несоразмерность форм которого была сглажена пристройкой двух боковых куполов, а к восточному фасаду был пристроен портик, колокольня тоже была украшена. Но, когда стали подымать колокол, колокольня оказалась узка для него — пришлось раздвинуть одну стену.

Внутри собор великолепен, роскошно отделан и поражает обилием пространства и света. Он был одним из самых вместительных храмов в России, в нем было место почти для девяти тысяч человек. Главной святыней собора считалась икона Касперовской Божией Матери. Она доставлялась в собор ежегодно 25 сентября и оставалась в нем до четвертого дня праздника Пасхи, когда ее увозили назад в селение Касперовку. Каждый год икону встречали крестным ходом и помещали в специально для нее устроенном месте с правой стороны храма. Около нее всегда было много народа, молившегося о даровании благ и исцелении от болезней, и изливавшего перед ней все свои житейские горести.

Правее чудотворного образа хранился ковчег с частицами мощей некоторых святых.

В соборе были погребены архиепископы Иннокентий (1857 г.), Иоанникий (1877 г.), Димитрий (1883 г.) и Никифор (1890 г.). Справа находилась гробница Новороссийского генерал-губернатора графа М.С. Воронцова и его жены. У гробницы графа Воронцова хранилось турецкое знамя и доска с надписью, содержащей слова рескрипта Императора Николая Первого на имя графа Воронцова о даровании Одессе одного из взятых у неприятеля знамен для хранения его в здешнем соборном храме: "Да будет оно всегда воспоминанием о сем первом успехе нашего оружия в войне праведной за честь и истинные пользы России предпринятой".

Преображенский собор всегда привлекал массу молящихся, а колокол с удивительным по тону звуком заставлял трепетать их сердца.

В конце двадцатых годов большевики не постеснялись снести это одно из самых старинных зданий города. Сначала с колокольни был низвергнет огромный колокол. При падении большой кусок от него откололся. Но и поврежденный, он лежал на площади, как раненый и взятый в плен воин. Народ, проходя мимо, благоговейно снимал головные уборы, а женщины рыдали.

Здание простояло еще несколько лет, превращенное не то в больницу, не то в клуб. Но, так как оно всегда служило подсоветским людям символом религии, его, в конце концов, снесли, сравняв место, где оно стояло, с землей и насадив на Соборной площади деревья и цветы. Куда исчезли гробницы графа и графини Воронцовых и архиепископов, а также ковчег с мощами святых — неизвестно.

Варшавский собор

"Всякого православного, кому приходится случайно проходить по Саксонской площади в Варшаве, — рассказывал свидетель, — невольно охватывает, с одной стороны, жуткое сознание, что совершено что-то уже непоправимое, а с другой — горькое чувство незаслуженной обиды при виде того, что сделано там с православным собором — одним из лучших памятников русского религиозного искусства, архитектуры и живописи. Купола и барабаны под ним снесены, половина южной стены уничтожена взрывом, сквозь зияющее отверстие видны стены, покрытые сплошь дивными фресками, мозаикой и орнаментом. Плоды глубокого религиозного чувства и вдохновения Бруни, Васнецова, Кошелева, Харламова, Судковского, Шаховского, Райляна, Рябушкина, Беляева и других, обезображенные взрывами и ударами кирок, печально смотрят со стен, возбуждая даже в этом виде восхищение во всяком понимающем и любящим религиозное искусство. На земле валялись обломки разрушенных стен и сводов, среди которых вдруг неожиданно бросались в глаза то глава Богоматери, то сияние святого, то крыло ангела — все разбито, изуродовано, во прахе.

Наружные мозаики (по оригиналам Бруни), равных которым по красоте и гармонии красок не было в мире, распилены на части, выломаны из стен (и, как говорили, отданы были униатскому митрополиту Шептицкому). Еще худшая участь ожидала алтарные мозаики Васнецова. Они не снимались даже по частям, и чудные композиции ("О Тебе радуется" и "Причащение апостолов") ждали погибели. Погибли и неповторимые, единственные в мире четыре ониксовые колонны, поддерживавшие купол.

Трудно оправдать такое варварство даже историческими обидами. Царская Россия всегда щадила польское религиозное искусство. Иоанновский кафедральный собор в Варшаве спасен Николаем I, приказавшем (в 1841 году) восстановить его за свой личный счет. Оправдываются тем, что православный собор своей несоответствующей польскому стилю архитектурой портил "красивейшую в мире Саксонскую площадь". Но эта красивейшая площадь окружена самыми банальными домами. Единственное красивое здание — это генеральный штаб, да и тот построен тем же Николаем I, как говорят, по его личному эскизу.

Интересно, что этому разрушению вовсе не сочувствовал ни простой народ, ни лучшие (хотя и редкие) представители польской интеллигенции.

Не так относятся к этому вопросу правоверные католики. Спешный запрос в Сейме депутата Серебреникова по поводу предполагавшейся разборки собора остался без последствий. Протест сенатора Богдановича вызвал резкое выступление ксендза Мациевича (бывшего члена Государственной Думы)".

Судьба мощей святителя Иоанна Тобольского

Зная кощунственное отношение большевиков к святым мощам, епископ Иринарх и Епархиальный совет были крайне озабочены вопросом, как сохранить мощи святителя Иоанна от поругания. Ввиду того, что почти для всех выявилась в то время неудача белой борьбы, эвакуация святых мощей была признана излишней. Решено было мощи святителя Иоанна скрыть по спудом.

Их вынули из серебряной раки (дар покойного Императора), переложили в простой гроб и поставили на прежнее место, где они находились до открытия, то есть в склеп Златоустовского придела при кафедральном соборе. Об этом в Тобольске знали только три "доверенных" лица.

Рака же святителя Иоанна в торжественном крестном ходу была перенесена на пристань и на пароходе отправлена в Томск. В пути у раки служились молебны. Жители Тобольска и Томска, да и все, видя благоговейное отношение к раке, думали, что в ней действительно находятся мощи святителя Иоанна. Из Томска рака была перевезена в Иркутск к Рождеству 1919 года.

В Иркутске находилось много эвакуировавшихся епископов. Их отправили в Чека. Епископ Иркутский Зосима отрекся от Христа и женился, говорят, на чекистке. Большевицкими властями была вскрыта рака мощей святителя Иннокентия. В ней нашли нетленное тело Святого. Оно было взвешено, весу оказалось 12 килограммов. О вскрытии и освидетельствовании мощей святителя Иннокентия был составлен акт, а мощи его были отправлены в Ярославльский музей. Об этом я знаю из рассказа очевидца. Появившиеся в эмигрантской печати сведения о том, будто бы мощи святителя Иннокентия были скрыты монахами в тайге неверны.

Была вскрыта большевиками также и рака святителя Иоанна Тобольского, в которой мощей не оказалось. Вероятно, епископ Иринарх, спрошенный о том, где находятся мощи, должен был открыть истину.

Акты освидетельствования мощей святителя Иннокентия и вскрытия раки святителя Иоанна Тобольского были опубликованы в сибирских большевицких газетах. Вскоре узнали об этом и тобольские власти. Председатель Губисполкома Демьянов, бывший воспитанник Тобольской Духовной семинарии, обратился к новоназначенному в Тобольск архиепископу Николаю (Покровскому) с требованием открыть мощи святителя Иоанна.

Мощи святителя Иоанна были извлечены из-под спуда и в простом деревянном гробе поставлены на прежнем месте в Тобольском кафедральном соборе. Здесь перед ними, как и прежде, совершались молебны, чему вначале большевики не чинили никаких препятствий. В 1920-21 годах автор сей заметки, проживая в Тобольске, имел счастье неоднократно молиться у мощей святителя Иоанна Тобольского и прикладываться к ним.

Впоследствии, по требованию большевиков, происходило публичное освидетельствование мощей святителя Иоанна. Мощи были вынесены на площадь, извлечены из раки при громадном стечении народа и красноармейских частей, были осмотрены врачами в присутствии соборного духовенства. Об этом был составлен надлежащий акт, подписанный врачами и духовенством. Обнаружены были кости, скелет святителя Иоанна с сохранившимся местами нетленным телом.

После вскрытия мощи были поставлены на прежнем месте, причем почитание их еще более увеличилось.

В 1928 году Тобольский кафедральный собор был обращен в тюрьму для раскулаченных крестьян. Дальнейшая судьба мощей мне неизвестна".

Разрушение и восстановление

Город Запорожье — бывший уездный город Александровск Екатеринославской губернии во время оккупации немцами во время Второй великой войны 1941-1945 годов пережил восстановление своих церквей.

Большевики в 1928 и 1929 годах уничтожили в Запорожье все церкви. Около Южного вокзала была небольшая каменная церковь, построенная еще до революции железнодорожниками. Она была разобрана большевиками до основания под предлогом, что на том месте нужно сделать трамвайное кольцо.

Железнодорожники у себя на Южном поселке, по другую сторону железной дороги устроили в частном доме церковь, но и эту большевики вскорости вынудили закрыть огромными и непосильными для верующих налогами.

Была небольшая каменная церковь на кладбище; так как город сильно расселился, большое кладбище закрыли и перенесли далеко за город, а церковь тоже разобрали.

В центре города был давно построен огромный каменный собор, в память избавления от нашествия Наполеона. Большевики его тоже решили закрыть и разобрать до основания. Но так как постройка была настолько крепка, что разобрать ее было невозможно, то церковь эту взорвали динамитом, а затем оставшийся мусор убрали и устроили там сквер.

Была еще каменная церковь в селе Вознесенка, ее большевики тоже закрыли и использовали помещение под склад.

С оккупацией города немцами вскоре на месте бывшего собора немецкое командование хоронило своих убитых офицеров и солдат. Хоронили по религиозным обрядам, с отданием воинских почестей, с установкой на каждой могиле крестов с надписями. Могилы украшались цветами.

Было заявлено, что это погребение временное и все покойники будут перевезены в Германию. Когда немцы бежали, то оставили все могилы.

С приходом немцев в город православная часть населения обратилась к коменданту города с просьбой разрешить устроить церковь и указать место, где можно это сделать. Комендант очень любезно принял делегацию и предложил им самим выбрать подходящее место и здание. "Народный дом", где большевиками было устроено кино, пустовал. Комендант выдал разрешение занять это здание под храм. И совершилось настоящее чудо!

Оказалось, что верующая часть населения, когда большевики уничтожили собор, под видом использования деревянных частей, спрятали у себя в надежных местах большую часть икон, иконостаса, царские врата и прочее. Все это почти через 12 лет извлечено и принесено было на место сооружаемой церкви в здании "Народного дома".

Появились священники; с облачениями.

Сразу же организовался из любителей хор певчих и появился хороший регент. Пока устраивалась церковь в главном зале, в фойе была устроена временная церковь, и на третий день там начались Богослужения.

Верующие от радости плакали. Началось крещение детей, появились металлические нательные кресты, которые жадно разбирались мирянами и одевались на грудь с большим умилением.

Беспрерывно служились панихиды о погибших и замученных большевиками.

Через две-три недели открылся храм и в большом зале. По украшению храма работали все. Работали бесплатно. Работали специалисты: плотники, столяры, штукатуры, художники.

Что было с этой церковью после ухода немцев (13 октября 1943 года) из Запорожья, автору неизвестно.

Город Сычевка, Смоленской епархии

В церкви Благовещения было устроено кино. В этой церкви был резной иконостас, который как художественная работа был отдан в музей.

В соборе Вознесения было изображение Николая Угодника во весь рост, вырезанное из дерева, а облачение было вылито из серебра. Когда производилось изъятие ценностей, ризу эту спасти не удалось, так как вес ее был около двух пудов, а произведенный сбор серебра-лома среди мирян такого количества не дал, и оставлена была только риза на чекане Иверской Божией Матери и часть сосудов.

Из церкви Космы и Дамиана настоятель протоиерей Ганьковский и иерей Доронин с большим риском для себя укрыли от "власть имущих" запасные сосуды и икону Казанской Божией Матери. Никакие попытки розысков не привели к успеху, и только когда во время немецкой оккупации открыли кладбищенскую церковь, оставшийся в живых один из всех священник Доронин снова принес их в церковь.

Гонение на Церковь было разными путями, и закрывались они не одновременно, а постепенно. Когда хотели закрыть самую большую — Космы и Дамиана, было собрано собрание из домашних хозяек, на котором и поставили этот вопрос.

Подписи, конечно, ни к чему не привели, так как их было мало. Решили другим путем: обложили налогами. Первый раз церковь сумела заплатить сама; увеличили, с помощью сборов и это уплатили. Видя такое упорство, дали налог в 10 000. Здесь уж пришлось делать тайные сборы, еще раз уплатили. Следующий налог собрать уже не смогли, и за неуплату налога храм закрыли.

Церковь Благовещения была закрыта вскоре, таким же путем.

Остался один собор. Прихожане из разных церквей соединились в одну, и здесь уже налоги не помогли. Тогда избрали другой способ. Появился обновленческий священник Волков. Он старался попасть в собор, но был не принят. Власти ему разрешили служить в кладбищенской церкви. Волков собрал вокруг себя лиц, которые хотели показать себя передовыми, но он и остался с этой незначительной группой. Так прошло с полгода, и вот во время службы в Великий четверг в соборе появляется Волков, выходит читать Евангелие. Среди прихожан смятение, начинают перешептываться, потом возгласы: "Предательство!" Страсти разгораются. Настоятеля протоиерея отца Иоанна Соколова начинают называть "Иудой предателем". Но ничего не помогло, Волков из алтаря не ушел, и миряне покинули храм.

Так как этот храм оказался в руках "красных", то его перестали посещать, и как бесприходный он тоже был закрыт. Впоследствии и протоиерей Соколов оправдывался тем, что он хотел спасти храм, надеясь, что верные ему прихожане не покинут храма и будут посещать во время его очередной недели. Так это было или нет, неизвестно, но до этого случая его почти всю Страстную седмицу вызывали в ГПУ. В день вступления немцев в город отец Иоанн проходил мимо собора и упавшим снарядом был убит. Он был старик 80 лет, раньше очень уважаем.

Отец Григорий Доронин три раза сидел в тюрьме, но с ним обращались сравнительно хорошо, так как он имел зятя, занимавшего высокий пост, а остальные — кто скрылся, кто умер. Только после ареста в 1938 году без вести пропали благочинный протоиерей отец Семен Крапухин и отец Иаков Сергиевский. Никто даже из семей не знает, что с ними стало.

Были две монахини; после разгрома монастыря поселились они в кладбищенской сторожке, жила с ними одно время барышня лет 17-ти. Знали, что у этой барышни родители расстреляны. Кто она, не ведали, монахини скрывали. И вот в один день слышали, что они арестованы. Продержали их в тюрьме очень долго. Передачи первое время разрешали, а потом запретили — значит, голодали. Наконец, мать Раису расстреляли, а Наталью сослали. Приписали им заговор. И барышня эта, вместе с женихом, были тоже арестованы; говорили, что это была какая-то княжна, а жених — офицер. Судьба их неизвестна.

К истории Пскова и его святынь

Немецкая оккупация Пскова длилась ровно девять месяцев, от 24-го февраля до 25-го ноября 1918 года. Несмотря на условия капитуляции, по которым они должны были и дальше оставаться на занятых ими местах, части Белой армии, которые вместе с немцами защищали Псков, тоже были принуждены его оставить, так как с уходом немцев начали входить большевики. Во время немецкой оккупации архиепископ Евсевий (Гроздов) остался во Пскове.

С вступлением большевиков 25-го ноября 1918 года рука диавола распростерлась над Псковом. Начались убийства и голод. В первой партии убитых в ночь с 30-го ноября на 1-е декабря был генерал Алексей Александрович Тюнегов. В архиерейских покоях расположилось несколько большевиков. Во время пожара и взрыва снарядов, давшего впечатление ураганного огня, они пришли в такой ужас, что, бросившись перед Владыкой на колени, умоляли его не выдавать их наступавшим англичанам.

Большевики удержались в Пскове 6 месяцев, от 25 ноября до 25 мая 1919 года, когда были выгнаны эстонцами.

Все это время архиепископ Евсевий оставался в Пскове, и большевики, по-видимому, ему никаких насилий не чинили. Служба в Троицком соборе совершалась регулярно. В самый день вступления эстонцев в Псков в воскресенье 25-го мая 1919 года после литургии в зимнем Благовещенском соборе (разрушенном впоследствии большевиками) происходил вынос мощей святого князя Всеволода-Гавриила из зимнего собора в летний Троицкий собор. Это было в половине первого пополудни. Когда рака со святыми мощами спускалась по лестнице из собора, раздался пушечный залп вдалеке. Женщины крестились и говорили: "Вот как чествуют нашего Князя".

В 4 часа пополудни большевики покинули Псков и отправились на станцию железной дороги Псков. Около полуночи явились первые эстонцы. Таким образом, Псков был вторично освобожден от большевиков. Это освобождение длилось ровно три месяца — от 25-го мая по 25-е августа 1919 года.

Архиепископ Евсевий после прихода эстонцев хотел сначала переселиться в Псково-Печерский мужской монастырь, расположенный в 50-ти верстах от Пскова и находившийся в то время на территории Эстонской республики, но эстонцы на это не дали ему разрешения. Тогда в июле 1919 года он покинул Псков и поселился в женском Пюхтицком монастыре, который тоже находился на эстонской территории. В этом монастыре он и скончался в конце 20-х годов.

Вместе с белыми войсками 25-го августа 1919 года Псков покинуло не меньше десяти тысяч человек. Шествие беженцев было похоже на громадный крестный ход. Беженцы пошли на Гдов, через Елиазаревский монастырь, расположенный от Пскова на расстоянии 35 верст. Через Гдов беженцы пошли дальше, на Нарву, к эстонской границе, но в Эстонию не были впущены и должны были расположиться чуть ли не в открытом поле. Наступила осень, и в массе беженцев открылась эпидемия сыпного тифа. Умерло очень много народа. Псковским беженцам пришлось много пострадать.

Началась война немцев с большевиками — 22 июня 1941 года. На следующий день, в понедельник 23-го июня, был налет немецких аэропланов на большевицкие аэродромы.

1-го июля 1941 года немцы выгнали большевиков из Риги и, неделю спустя, 8-го июля — из Пскова. Один свидетель тех событий рассказывал нам, как он воспользовался первой возможностью, после 22-летнего отсутствия, и посетил Псков в августе 1941 года. Он пошел в Троицкий собор. Во дворе, рядом с летним Троицким собором, был зимний Благовещенский собор. Большевиками он был разрушен, и на его месте была груда развалин. Троицкий собор был превращен в музей с надписью: "Музей безбожников". Вход был открытым, и обстановка внутри была неповрежденной. Там стояла рака с мощами святого князя Всеволода-Гавриила.

Немецкое военное командование пригласило из Псково-Печерского монастыря иеромонаха отца Павла (Горшкова), который первую службу совершил в Троицком соборе в воскресенье, 9-го августа 1941 года. Во вторник, 11-го августа, он крестил более 200 человек взрослых и детей.

Псков, один из богатейших русских городов по числу церквей, после 22-хлетнего большевицкого господства представлял печальный вид. Целою оказалась только одна церковь на Дмитриевском кладбище, в конце Петровского посада, и другая церковь на погосте Любятово, в 4-х верстах от Пскова. Всего в Пскове, вместе с домашними, считались 52 церкви.

В Пскове был старинный купеческий дом, вероятно XV столетия, называвшийся "Поганкины палаты", с обширным двором. В этом доме был музей Псковской старины. Все псковские церкви были осквернены, иконы вывезены на двор Поганкиных палат и там отчасти сожжены и отчасти пошли на поделку свиных стойл. На Сергиевской церкви крест был снят и на его место поставлена пятиконечная звезда.

Немецкое командование созвало, насколько могло, священников и поручило им вести миссионерскую деятельность по восстановлению Православия. Через год, в 1942 году, священники-миссионеры рассказали про свою деятельность, которая оказалась очень удачною. В самом Пскове на Запсковье была целиком, с зимним и летним приделами, восстановлена Варлаамовская церковь.

Быстро создавались приходы и возобновлялись опоганенные церкви и восстанавливались церковные хоры. Многие мальчики и девочки 13-16-летнего возраста знали молитвы. На вопросы священников, кто их научил, дети отвечали, что это сделали их родители. Религиозная жизнь быстро восстанавливалась.

Автор: Монахиня Вера. Дата публикации: . Категория: Архив РПЦЗ.

НОВЫЕ МУЧЕНИКИ РОССИЙСКИЕ

НОВЫЕ МУЧЕНИКИ РОССИЙСКИЕНа фото - выдача казаков Британией

Вторая мировая война, начавшаяся 1 сентября 1939 года, закончилась капитуляцией Германии 8 мая 1945 года. Ялтинская конференция Рузвельта, Черчилля и Сталина, бывшая с 4-го по 11-е февраля 1945 года, установила соглашение о выдаче советам военнопленных, бывших советскими подданными до 3-го сентября 1939 года, то есть, к началу войны.

Выдача десяти тысяч русских военнопленных из Англии в конце 1944 года была совершена правительством Черчилля раньше Ялтинского соглашения и последнее, таким образом, было проведено как узаконение предшествующей политики и формальное обязательство.

Военнопленные были захвачены в боях, последовавших за высадкой союзников в Нормандии. По радио на русском, польском и немецком языках от имени главного союзного командования было официально объявлено, что если участники войны добровольно сдадутся, то до конца войны их будут держать на положении военнопленных в согласии с правилами Женевской конвенции.

Вопреки обещанию, в октябре 1944 года русские пленные были погружены в Ливерпуле на два больших океанских пассажирских парохода в количестве более пяти тысяч человек на каждый. Десятка два военных кораблей конвоировали транспорты, а на палубах транспортов были поставлены десантные баржи, создавая впечатление предстоящей высадки на севере Норвегии. Прятавшийся в норвежских фиордах германский броненосец "Тирпиц" вышел из укрытия и был потоплен. Хотя от немецких аэропланов и подводных лодок транспорты не пострадали (два английских миноносца было потоплено и другие были повреждены), но они были использованы для военной операции, с риском для жизни возвращаемых на родину.

Транспорты прибыли в Мурманск 7 ноября 1944 года. Пленных высадили на берег и передали советским властям. Четырех советских офицеров, бывших в немецкой армии в офицерских чинах, тут же, на глазах у англичан, расстреляли. Боеспособных тут же отправили на фронт в штрафные батальоны, остальных — в концлагери.

Вот что произошло еще до Ялтинского соглашения и конца войны.

До июля месяца 1945 года было репатриировано из Европы в Россию около четырех миллионов военнопленных, подлежало репатриации еще около трех. Всего более шести миллионов. Жизнь в лагерях на голодном пайке, отсутствие легализации и страх за своих близких, оставшихся в Советском Союзе, заставили большинство военнопленных вернуться на родину, если можно так сказать, добровольно.

Ялтинское соглашение по прямому смыслу своему совершенно исключало выдачу старых эмигрантов.

Но в крупной Лиенцевской выдаче 26 мая — 1 июня 1945 года были генералы, офицеры и рядовые эмиграции 1920 года. Только через два дня уже после выдачи было объявлено, что несоветские подданные выдаче не подлежат. Злонамеренность этой выдачи ради угодничества советам оказалась очевидной. Кровь этих людей легла на тех, кто решился на это предательство.

Ялтинское соглашение о проведении быстрой репатриации англо-американских и русских военных в Германии не дает даже самого отдаленного указания на применение силы для проведения этих репатриаций.

И такая репатриация была совершена над огромной массой русских людей. Бессмысленная жестокость не пощадила даже женщин, детей и стариков, беженцев из России.

Никоим образом нельзя отнести женщин и детей к числу советских граждан, поднявших оружие против своей страны или союзников, или совершивших военные преступления, или дезертировавших из красной армии. Никакой проверки не было сделано, но в назначенный день жертвы были окружены отрядом и неспособных носить оружие насильно загоняли в грузовики и отвозили в советскую зону.

Глубокий трагизм положения каждого русского человека заключался в том, что освободителями от тяжкого большевистского ига являлись немцы, а союзники были в контакте с угнетателями народа. Выхода иного не было, как идти с немцами, не предполагая в будущем, может быть, такого же положения под игом последних. Но безусловно, считать своими врагами немцев — союзников, никто из русских не мог и это было понятно и самим немцам, которые должны были направить русские части против русских же, но управляемых коммунистами, войск. Для борьбы с союзниками они были бы для немцев неблагонадежны. Понять это союзники не умели и, может быть, не могли и посчитали этих беженцев из России союзниками немцев и без сожаления выдали их тем, против которых им сразу же по окончании войны пришлось вести более серьезную борьбу, чем с немцами, таким образом потеряв верных и преданных своих друзей. Налицо — глубокая, трагическая, печальная ошибка, сознать которую было бы благородно со стороны союзников; и это укрепило бы дружбу с русским народом, который жестокость и бесчеловечие не посчитал бы характерной чертой их политики.

Беззаконие это было признано и осознано после Корейской войны, и корейских военнопленных уже не постигла судьба русских.

24 октября 1952 года Дин Ачиссон произнес речь в Комитете общего собрания ОН в Нью-Йорке. Государственный секретарь не только от именин Соединенных Штатов, но также от имени пятнадцати других государств, принимавших участие в борьбе против коммунистического агрессора в Корее, сказал, что командование ОН в Корее считает невозможным репатриировать пленных против их ясно выраженной воли. "Насколько я знаю, — говорил он, — нет ни одного члена Объединенных Наций, кроме участников коммунистического блока, который когда либо утверждал бы, что насильственная репатриация военнопленных правильна, дозволена международным правом и необходима".

Ачиссон ссылался в подтверждение правильности своей точки зрения на Женевскую конференцию и на права человека из практики последних 37 лет. Он цитирован 15 мирных договоров, которые заключил Советский Союз, и во всех содержится пункт, что ни один военнопленный, против выраженного своего желания, не должен быть репатриирован.

В массовом мученичестве русских людей, которому они подвергались заграницей, в странах демократических свобод, после второй великой войны, с моральной точки зрения и христианских принципов нужно понять и правильно оценить акты самоубийств русских военнопленных.

Как смотреть на акты самоубийства многих русских людей во время репатриации? Чувства страха и отвращения к этому акту, которые мы испытываем при других самоубийствах, в данном случае мы не переживаем. Хотя присужденные к казни и предпочитают умертвить себя сами, но не терпеть над собою насилия и так пережить частицу свободы, но акты самоубийства женщин, решавших и судьбу детей своих, и смертельное сопротивление их репатриации, когда им, не военным преступникам, не грозила смертная казнь, свидетельствуют о других мотивах.

Отвращение к советскому режиму было смертельным. Счастье свободы оценено как главное счастье жизни. Идти на вечные, до конца дней своих, узы, тюрьму, которую представляет собою вся Россия во всех ее уголках, невозможно добровольно. Не страх смерти, а страх долгой мучительной жизни в тюрьме России, вся безотрадность, темная, мрачная беспросветность этого существования, которые были уже пережиты, не могли быть снова приняты без мучительной борьбы. Глубокое нравственное, по силе уже предельное, отвращение к этому режиму заставляли предпочесть смерть теперь же, немедленно, на пороге вступления в эту так называемую родину. Лишение свободы есть тюрьма. Вся советская Россия и есть тюрьма, а какой-нибудь концлагерь или тюрьма в собственном смысле есть там только ее отделения со строгой изоляцией. Кроме того, чтобы жить там, надо вообще и всегда лгать, будь то даже молчание. И это будет минимум Вашего греха, который удастся сделать. А дальше пойдут грехи пресмыкательства, беспощадного предательства и зоологической, животной жестокости, которая лишена там капли сознания и совести. Поэтому люди могли выбрать пред лицом такой духовно-нравственной опасности смерть или бегство. Не удавалось последнее, выбирали первое.

В "Житиях святых" под восьмым октября есть такой рассказ.

Святая Пелагия, жившая в царствование Диоклетиана в Антиохии Сирийской, происходила из знатного рода и была ученицей священномученика Лукиана, пресвитера Антиохийского (умученного в 312 году, память 15 октября). Правитель города, узнав, что она христианка, послал воинов взять ее. Воины, исполняя повеление правителя, окружили дом, где жила Пелагия. Тогда она начала умолять воинов подождать, и когда они согласились, святая стала лицом к Востоку на том месте, где обычно молилась и, простерши руки и возведши очи к небу, усердно молила Бога, чтобы ей не быть отданной в руки воинов, но отойти к Нему жертвой непорочной и чистой. После сего она оделась в лучшие свои одежды, бросилась сверху дома и предала дух свой Богу. Святой Пелагии было всего 15 лет. Это было, как косвенно указано, в начале IV века. Она поставлена в пример мученичества за сохранение своего девства святым Амвросием и святым Иоанном Златоустом.

Мы не склонны всецело оправдывать все акты самовольного мученичества. Но для каждого остается задача — честно жить, чего бы это ни стоило. Но если жить там честно не хватит сил, падешь все равно, то многие могли решить, что лучше умереть, чем гадко жить. Могли быть разные мотивы для сопротивления репатриации, но они были приблизительно таковы. Вообще же это было сопротивление рабству физическому и духовному.

Насильственная выдача русских военнопленных происходила:

в Лиенце — с 26 мая по 1 июня 1945 года,

в Кемптене — 12 августа 1945 года,

в Дахау — 19 января 1946 года,

в Платтлинге — 24 февраля 1946 года,

в Платтлинге — 13 мая 1946 года,

в Баде-Айблинге — 21 августа 1946 года

и в других местах.

1. Лиенц

От границ России до Лиенца

Летом 1942 года, когда германские войска, при своем стремительном движении на восток, достигли пределов Дона и Кубани, казачество воспрянуло духом, ибо видело в этом конец большевистской власти и избавление от нее навсегда. Зимою с 1942 на 1943 год начался отход немцев и с ними стихийно двинулись на запад и казаки. Шли они одиночками, семьями, группами, чуть ли ни целыми станицами. Шли пешие, конные, а главным образом на подводах, увозя с собою то из имущества, что можно было захватить, забирали и часть своего скота.

Многие десятки тысяч казачьих семейств, со стариками и детьми, уходили от большевиков, предпочитая идти в неизвестность, чем оставаться и дальше под их властью. Шли они на запад в полной уверенности, что там найдут защиту и справедливость.

Учитывая, какую силу и какой ценный боевой материал представляют из себя казаки, германское командование решило использовать их для борьбы против большевиков и поручило немецкому полковнику Хельмуту фон Паннвиц организовать Казачью дивизию.

Выбор был удачным. Молодой, энергичный кавалерийский офицер, спокойный, выдержанный и лично храбрый, фон Паннвиц обладал отличными организаторскими способностями. До начала войны он служил в крае Германии с польским населением, знал польский язык, что дало ему возможность быстро овладеть языком русским, благодаря чему со своими подчиненными он мог говорить без переводчика. Он легко сжился с казаками, вникал во все подробности казачьей жизни и был казаками любим.

Местом формирования дивизии была избрана Млава (город в Польше), где и началось сосредоточение и формирование казаков. Туда стали стекаться уже организованные казачьи полки, отдельные сотни, отряды и одиночные казаки. Там были части переформированы, назначен командный состав, выдано обмундирование, оружие, снаряжение и все, что необходимо в боевой обстановке. Высший командный состав был из немцев. Тоже часть младших офицеров и унтер-офицерского состава.

Осенью того же года 15-й корпус был переброшен в Хорватию для борьбы с партизанами.

Генерал фон Паннвиц к началу апреля 1945 года понял безнадежное положение Германии. Судьба казаков, с которыми он сжился за годы войны, очень беспокоила и волновала его, и он решился на необыкновенный шаг.

8-го мая корпус получил сообщение, что Германия капитулировала и что после 23 часов всякое передвижение войск на стороне немцев должно быть прекращено. Корпус находился в районе действий титовских партизан и поблизости были советские войска. Казаки должны были попасть в их руки. В нарушение сообщенных условий, он решил вывести корпус в Австрию, где надеялся попасть в зону действий западных союзников. Он отдал приказ о движении, и на следующий день, 9 мая, части фон Паннвица вошли в соприкосновение с передовыми частями 11-й британской танковой дивизии и в тот же день генерал фон Паннвиц и весь корпус сдался начальнику этой дивизии генералу Эчер.

10 мая части корпуса сложили оружие в селе Фолькермаркт и были направлены англичанами в район севернее Клагенфурта.

1-я дивизия заняла район в окрестностях Фельдкирхена, а 2-я в ущелье вдоль железной дороги из Шпиталя на Юденбург от станции Ноймаркт и далее на юг до Альтгофена, в котором стал Штаб корпуса.

Весь командный состав, начиная с генерала фон Паннвица, оставался на своем месте. Англичане во внутреннюю жизнь корпуса не вмешивались и чины корпуса могли свободно передвигаться в районе расположения его.

Группа походного атамана — это были, главным образом, казачьи семьи и старики. По мере движения на запад, они объединились под командованием Донского полковника Павлова, за которым установилось наименование походный атаман, впоследствии признанное официально.

В течение весны и части лета 1944 года группа полковника Павлова оставалась в районе Новогрудка, и здесь была проделана большая организационная работа. Вся группа была разбита по Войскам и назначены окружные атаманы. Были организованы церкви и даже казачья епархия, школы, мастерские, типография, издавалась своя газета. Ввиду того, что район этот был насыщен партизанами, то для охраны семейств были организованы из казаков и способных носить оружие несколько полков.

17-го июня был убит походный атаман полковник С.В. Павлов. На его место приказом генерала Краснова был назначен войсковой старшина, впоследствии генерал-майор, Доманов, бывший до того начальником штаба походного атамана.

В июне стало очевидным, что здесь не удержаться, так как приближался фронт. Мысль о поселении на Немане была оставлена. Обстановка на фронте потребовала участие в боях с наступавшими большевиками полков походного атамана. Немецкое отступление понудило вместе с казаками и их духовных пастырей идти на Запад, в неведомую даль, с надеждой, что хуже, чем в Советском Союзе, нигде быть не может.

Казаки и их семьи были сгруппированы по станицам их областей. Бывшие налицо священники влились в свои станицы. Начались службы. Здесь выдвинулся в первые ряды отец Василий Григорьев (донец). Он вошел в контакт с епископом Новогрудским Афанасием; организовали из казачьих станиц Казачью епархию, и отец Василий был назначен "Уполномоченным по управлению Казачьей епархией".

Вся группа в первых числах июля двинулась на запад — в Польшу. Тут задержались на три месяца (июль-сентябрь) около городка Здунска Воля. Здесь было собрание всего духовенства, и отец Василий Григорьев давал назначение священникам, назначил благочинных, словом, организовал епархию.

Тем временем было получено согласие немецкого начальника области Триест в Италии на поселение казаков в северной Италии.

В сентябре 1944 года из Здунской Воли Казачий Стан был направлен в Северную Италию, в район Джемона.

Осенью вся группа походного атамана и была туда переброшена, сначала в район города Джемона, а затем перемещена севернее — в район Толмеццо. На всех остановках тяжелого и многострадального пути духовенство совершало богослужения под открытым небом. У кого были святые антиминсы — совершали литургии, у кого таковых не было, служили обедницы и молебны.

В районе Джемона пробыли несколько недель на своих подводах. Здесь около города Озопо был убит священник отец Димитрий Войников (кубанский казак) осколком бомбы.

Несколько итальянских селений, жители которых рассматривались в политическом отношении неблагонадежными, были выселены, и на их место водворены казаки, другие же были лишь потеснены вселением к ним казачьих семейств.

Тут было приступлено к устройству на продолжительное время и здесь организация группы приняла окончательную форму, а все поселение получило наименование Казачий Стан.

Организация и жизнь Казачьего Стана в Италии — интересная страница истории казачьей жизни вне Родины и требует отдельного описания.

Из Джемоны весь Казачий Стан переселили в район Алессо и Толмеццо. Расселение Казачьего Стана здесь было строго распределено не только по областям, но даже по округам и станицам. В каждую станицу или округ был назначен священник. Службы совершались в зданиях католических костелов.

В феврале 1945 года в Казачий Стан у Толмеццо переехал генерал П.Н. Краснов. Город Толмеццо отстоял от Австро-Итальянской границы, по прямой линии, примерно в 25-ти километрах.

Так прожили до конца апреля 1945 года. 26 апреля 1945 года немецкие части, находившиеся в Италии, прекратили борьбу. 27 апреля в Толмеццо, в штаб Доманова прибыли три офицера итальянской национальной гвардии или партизан и потребовали немедленного ухода из Италии, предварительно сдав оружие. Доманов и полковник Лукьяненко, возглавлявший кубанские станицы в Казачьем Стане, добились права уйти в течение трех дней с территории Италии с оружием в руках.

Отходила вся многочисленная казачья масса в Австрию по единственной шоссейной дороге, ведущей к перевалу. Путь этот пролегал по берегу небольшой горной реки, протекающей в ущелье. Постепенно поднимаясь и пролегая через селение Палуцца, он входит на перевал Плоукен, высотою около 2 800 футов. Затем идет спуск в селение Маутен и далее через Кетчах вновь подъем через небольшой отрог Альпийских гор и спуск в долину Дравы.

30 апреля и 1-го мая станицы и части перешли через перевал, по которому проходила итальянская граница, и 1-го же мая спустились к городу Кетчах.

Вскоре было приказано казакам очистить Маутен и Кетчах и двигаться в направлении на Лиенц.

Генералу П.Н. Краснову, хотевшему остаться в Маутене, английским комендантом в этом было отказано, предложено переехать в Лиенц, для чего ему была предоставлена английская военная машина.

Еще до прибытия английских войск в Маутен-Кетчах походный атаман послал через перевал к англичанам делегацию, которая была любезно принята в Толмеццо бригадиром Мэссоном и еще каким-то генералом. Они внимательно выслушали делегацию, и последняя вернулась в свой штаб с радостной вестью: бригадир Мэссон сказал, что о судьбе казаков он определенно сказать не может, но заверил, что выдачи советам ни в коем случае не будет.

В Кетчах оставались и 5-го мая, и в этот день, перейдя небольшой перевал, спустились в долину реки Дравы и направились к Лиенцу. В первый день Пасхи (6 мая) почти весь Казачий Стан, перевалив через хребет, был около Обердраубурга. Стали восточнее его по полям и лесам по Войскам и отделам, на протяжении 21 километра от Обердраубурга до Лиенца. Здесь, под елками, была совершена пасхальная заутреня. Достигнув Лиенца, расположились по станицам на берегу Дравы. Епархиальное управление было на левом берегу. По всем частям в воскресные и праздничные дни отправлялись службы — литургии или обедницы.

Город Лиенц пересекается течением Дравы. В восточной части его расположился штаб Доманова, а в западной находился английский. Казачьи семейства расположились в лагере Пегец, отстоящий от Лиенца в двух с половиной километрах. Остальные стали биваком в палатках, разного рода шатрах и под повозками по обеим сторонам Дравы в пролесках и на лесных полянах.

Выдача казаков большевикам происходила в южной Австрии в провинции Кернтен (Коринтия), в двух районах, отстоящих друг от друга примерно в 120 километрах. В обеих группах она происходила по общему плану, выработанному английским Командованием, причем все офицеры как Казачьего Стана, так и 15-го корпуса были отделены от казаков в один и тот же день — 28 мая 1945 года, а в последующие дни состоялся насильственный вывоз казаков обеих групп.

Ввиду того, что первый акт обмана и насилия англичан, когда офицеры были вывезены на мнимую конференцию, разыгрался именно в Лиенце и было причиною того, что народная молва наименовала всю казачью трагедию — Лиенцкой.

Между Лиенцем и Обердраубургом стояли три батальона 36-й английской бригады, которые и производили репатриацию казаков.

Со стороны англичан был назначен для связи со штабом походного атамана майор 8-го шотландского батальона Дэвис. На него, как видно из истории этого батальона, была возложена задача "попытаться заставить казаков подчиниться британским распоряжениям", и к этому добавлено: "Это была нелегкая задача".

Здесь надо отметить, что задача эта была возложена на другого майора, но он, зная, что ему придется выдавать большевикам население Казачьего Стана, отказался и, после двоекратного отказа, был разжалован и отправлен на японский фронт. Дэвис же не отказался и, как говорится в официальном английском документе, "долг свой выполнил". А как он его выполнил, знают те, кто пережил кровавые дни Лиенца.

Генерал П.Н. Краснов с супругой был устроен в Лиенце на вилле, предназначенной англичанами для генерала Доманова, но уступленной последним генералу Краснову. Оба генерала были постоянно в дружеском контакте. П.Н. Краснов проявлял интерес ко всему, что касалось казачьих дел, и за несколько дней до 28 мая написал два письма британскому главнокомандующему армией фельдмаршалу Александеру с просьбой обратить внимание на особое положение казачьих войск. На эти письма ответа не было.

До 26 мая 1945 года отношение английского командования к казакам было весьма корректное и доброжелательное, и ничто, казалось, не предвещало грядущей катастрофы. Но в это день произошли два события, каковые как бы предсказывали надвигающуюся трагедию, а именно: к Казачьему банку подъехал английский грузовик с солдатами, которые, сославшись на распоряжение своего начальства, потребовали ключи от кассы, замкнули ее и, погрузив на автомобиль, увезли в неизвестном направлении. Протесты директора банка, его заявление, что в кассе находятся только частные казачьи сбережения, успеха не имели. По его словам, в кассе тогда было около шести миллионов немецких марок и почти столько же итальянских лир — личные деньги казаков.

Одновременно было получено английское распоряжение, в силу которого с 27-го мая все казаки перечислялись на усиленное довольствие и должны были получать полный английский паек, что, конечно, значительно усыпило подозрительность среди казаков и облегчило англичанам выполнение их коварного замысла.

Первой жертвой трагедии был генерал А.Г. Шкуро. Он не принадлежал к Казачьему Стану и не занимал там никакого положения. В Лиенц он прибыл 26 мая и в лагере Пеггец был восторженно принят казаками. А на следующий день, 27-го утром, к Шкуро прибыли два английских офицера и предложили ему, взяв вещи, ехать с ними. И отвезли его, вместе с офицерами, бывшими с ним, в лагерь Шпиталь.

27 мая около 10 часов вечера всем офицерам было приказано сдать револьверы, ранее оставленные им. Хотя это распоряжение угнетающе подействовало на офицеров, но никто не мог отгадать истинную причину отобрания оружия. Лишь одиночки, скорее инстинктивно, но бессознательно чувствовали, что за этим кроется что-то таинственное и недоброе.

На другой день, 28 мая 1945 года к генералу Доманову явился майор Дэвис и приказал от имени британского командования явиться всем офицерам к 1 часу дня по месту сдачи оружия для поездки в Шпиталь на совещание. Походный атаман немедленно разослал приказ командирам частей и окружным атаманам явиться в его штаб.