РПЦЗ: Репортаж о пребывании в Аргентине мироточивой иконы Святителя Николая (ФОТО)

В этом году, через 15 лет, с 18 по 21 Декабря (н.с.), в Аргентине вновь побывала икона Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца, мироточивая.

Автор: Митрополит Агафангел. Дата публикации: . Категория: РПЦЗ.

В этом году, через 15 лет, с 18 по 21 Декабря (н.с.), в Аргентине вновь побывала икона Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца, мироточивая.

Автор: Монахиня Вера. Дата публикации: . Категория: Синодик РПЦЗ.

Воспоминания об игумении Софии Киевской

Воспоминания об игумении Софии Киевской

Матушку игумению Софию (Гриневу, настоятельницу Покровского монастыря в Киеве, 1873-1941 г. – ред.) я имела счастье встретить дважды в жизни. О ней я предварительно много слышала от моей тетушки Е.А. Нилус, ее близко знавшей. Но мое личное впечатление превзошло все мои ожидания.

Первая встреча с ней была в 1917 г. в самом начале лета. Матушка приехала к своим старым друзьям, Сергею и Елене Нилусам, только что переехавшим из Валдая, Новгородской губернии в имение «Линовица», принадлежавшее князю В. Д. Жевахову, будущему еп. Иоасафу.

Матушку сопровождал о. Димитрий (Иванов), молодой священник ее Покровской обители. Он только недавно принял сан священства. До этого он служил по судебному ведомству, был судебным следователем. Будущий знаменитый проповедник и мученик.

Конечно, я была подготовлена рассказами моей тети. Да, все это было так, когда тетя ее знала молодой настоятельницей общины «Отрада и Утешение». Но теперь ей 44 года, она духовно созрела, возросла, возмужала и предстояла во всем своем великолепии — Божия избранница. Это был самобытный, неповторимый человек, ни с кем не сравнимый… Она была совершенно непохожа на типичную монастырскую игуменью, но ни светского, ни мирского в ней не было ничего. Она была воплощением простоты, такая, какую ее создал Бог: воплощение ума и доброты, при том редкой изящности, с тонким вкусом, талантливая. Она сотрудничала в духовных журналах стихами и прозой и подписывалась: «И.С.».

Она была цельной натурой, вождем, с ярким волевым характером. Но это совмещалось с женственностью, с нежностью души. За ней можно было идти без колебания… Во мне загорелось желание отдать в ее руки свою жизнь, стать ее ученицей… (Матушка согласилась принять меня послушницей. Условились, что, когда немцы покинут Белоруссию, я со всей семьей переберусь в Киев, где матушка нас приютит в Покровском монастыре. Когда же вскорости наступил этот ожидаемый момент, мы сели на пароход и поплыли по Днепру в направлении Киева. Ночью стала река. Затрещал лед. Пришлось возвращаться назад поездом и путь взять на Запад. Так что мы очутились сначала в Польше, оттуда попали в Западную Европу. К великому горю желанию моему не удалось сбыться).

В этот момент м. София была важной, влиятельной Киевской игуменией. Но сюда она приехала, чтобы хоть на миг быть самой собой, сбросить с плеч, лежащую на ней тяжесть управления огромным монастырем со всеми его учреждениями, и, прежде всего, повидать дорогих ее сердцу людей, с которыми ее связывала память об Оптиной Пустыни и тамошних старцах, память о блаженных днях, когда она была настоятельницей созданной ею обители в честь иконы Божьей Матери «Отрада и Утешение». Она торопилась возможностью встречи с друзьями перед наступлением худших времен. Эти времена были уже не за горами…

Перед моим взором навеки запечатлелась картина: м. София сидит на диване, на полу сидит молодой батюшка о. Димитрий, скрестив по-турецки ноги. Они веселы, шутят, смеются… Мать София рассказывала о забавных случаях из жизни приютских детей, про мальчика, который, запыхавшись, прибежал, чтобы сообщить: «Цыпленок выскочил из чулана и бегает без чулана!» Но, несмотря на такое благодушное настроение, все они отлично знают, что «день грядущий» не пощадит их, что надо быть готовыми ко всему. Но твердая вера в Бога не давала им падать духом, и потому они были такие радостные и веселые…

С тех пор прошло более 50-и лет, но я их вижу как будто вчера… Матушка мне казалась молодой и прекрасной с ее чудными голубыми глазами на ее милом лице. С Нилусами ее связывала, как уже сказано, «Оптинская» дружба, создавшаяся, когда она приезжала в Оптину Пустынь к старцам. Ее собственная мать и сестра долгие годы от нее отрекались в досаде на нее за принятие монашества. В лице же Нилусов она нашла сердечное понимание. Особенно же в лице Елены Александровны. Но самое главное, с Нилусами ее связывало единство взглядов и чаяний.

Не помню, ночевали ли м. София и о. Димитрий в Линовице, или отбыли в тот же день вечером?

В течение этого же лета 1917 г. в жизни «садового дома» в Линовице произошло большое событие: архиепископ Феофан Полтавскийдал Нилусам разрешение на устройство домовой церкви, посвященной преп. Серафиму и Покрову Божией Матери. Игумения София приняла в этом деле деятельное участие. Для устройства этого храма и освящения его прибыл о. Димитрий с монахинями. Угол комнаты во 2-м этаже был отделен перегородкой, образуя алтарь. Перегородка была обтянута синим атласом с позументами (тесьмой, обычно шитой золотом или серебром, галун) по краям. Этот же позумент обрамлял иконы Спасителя и Божией Матери. Над ними висели лампады. Царских врат не было, висел лишь голубой атласный занавес. По бокам стояли подсвечники. Обо всем этом позаботилась матушка, прислав все нужное из Киева. За престолом висела дивная семейная икона Сергея Нилуса, изображавшая Спасителя в терновом венце. Отец Димитрий освятил церковь. Монахини пели. Церковь эта просуществовала 8 лет и имела немалое значение. Туда съезжались люди отовсюду. Из писем Елены Александровны стало известно, что однажды к ним съехалось ко дню памяти преп. Серафима 17 священников. Одно время при церкви этой нашел себе приют схиархимандрит Иоасаф, изгнанный из Густынского монастыря, где он жил на покое. Революционный дух в начале революции коснулся даже монастырей… Изгнанный схиархимандрит был благодатным старцем и удостоился перед кончиной духовных видений.

Вторичная моя встреча с иг. Софией была краткой. Мне пришлось быть в Киеве два дня, и я останавливалась в Покровском монастыре. Это было летом 1918 г. Глубокой осенью того же года мне пришлось навсегда покинуть пределы родины и очутиться в Западной Европе.

Прошло 17 лет. Я была замужем, и мы жили в Париже. В церкви на улице Дарю муж мой (Иван Михайлович Концевич (1893-1965 гг.) — известный богослов, историк Церкви, духовный сын преподобного Нектария Оптинского. В молодости — боец Белой армии; эмигрировал. Автор фундаментальной монографии по истории аскетизма в Русской Церкви) встретил сестру м. Софии Марию Евгеньевну Попову. Узнала его она, т.к. жила в Харькове, где неоднократно видела моего мужа в начале войны, в студенческой форме, прислуживавшим в церкви праведному Харьковскому протоиерею о. Николаю (Загоровскому). С Марией Поповой у нас завязались дружеские отношения. Мария Евгеньевна вручила мне тетрадь с записью о детстве и юности иг. Софии. О ее монашеской жизни Мария Евгеньевна ничего не могла сказать, т. к. в этой области она не разбиралась. Она послала матушке в Россию мой адрес, и я получила от нее следующее письмо:

«Дорогая, далекая Леночка,

Что это за неожиданность такая? Откуда принесся ко мне этот краткий звук о тебе? Каким образом после стольких лет молчанья и разлуки, похожей на смерть, опять встал передо мной твой милый образ, туманный абрис которого я ловлю и ищу через разделяющую нас даль?

Вспоминается прошлое в связи с твоими тетей и дядей. Воскресают в памяти знакомые картины и лица… Звучат давно замолкшие голоса… Леночка! Деточка! А ты жива и встретилась с моей сестрой и с ее горем, которое она день и ночь носит в своем сердце. Я слышу от сестры, что кто-то из Вас узнал ее, подошел и сразу протянул ей руку своей помощи… Спешу сказать тебе несколько слов по этому поводу: я бесконечно рада вашей встрече и благодарю за нее Господа! И я прошу тебя и твоего друга: поддержите Манюшу нравственно, согрейте ее сердце вашим участием! Я прошу Вас об этом во имя всего Святого… Теперь в глазах моих посветлело при взгляде на Запад, при думах о родной мне душе… Какими-то счастливыми судьбами Вы подошли к ней. Я Вас знаю… Я Вам верю… Я на Вас надеюсь… Помощью и милостью Божиею Вы утешите мою дорогую страдалицу скорбящую…

Усердно и сердечно Вам кланяюсь, желаю всего самого прекрасного. Будьте здоровы и счастливы. Храни Вас благодать Божия. С любовью Ваша бабушка».

Схиигумения София Киевская, Свято-Ильинское издательство. Форествиль, Калифорния, 1976 г. C. 3-7.

У её бабушки было имение в шестидесяти верстах от Оптиной Пустыни. Во время поездок к ней семья всегда посещала эту обитель. Оптина Пустынь славилась старцами-подвижниками. Со всех концов страны туда приезжали люди за духовной поддержкой. Соня очень любила эту обитель. Однажды Гринёвы молились в храме. После богослужения батюшка-старец, совершавший Литургию, вышел с крестом и, повернувшись в сторону Гринёвых, попросил Соню подойти. Девочка приложилась к кресту, а прозорливый старец, погладив её по голове, сказал: «Какая игуменья будет!». Были и ещё случаи, которые впоследствии стали восприниматься как пророческие. Один схимник, живший в лесу неподалёку от Оптиной, встретившись как-то с Гринёвыми, поклонился Соне в ноги. Другой случай произошёл на молотьбе хлеба. К Соне с матерью подошла крестьянка и сказала матери: «Ты её замуж не выдавай, я сегодня сон видела: в иконостасе вместо иконы Божьей Матери была твоя дочь.»

Закончив киевскую Фундуклеевскую гимназию, Соня поступила в Киевскую консерваторию по классу вокала. Преподаватели восхищались необычайной красотой и силой её голоса, видели в ней будущую оперную певицу. Однажды Соня гостила в имении тёти в Тарусском уезде Калужской губернии. Была очень суровая зима. Соня отправилась к подруге, которая вечерами собирала сельских девушек для беседы. Соне очень нравились эти беседы и она пошла их послушать. Местность была лесистая, водилось множество голодных волков. Она уже знала о произошедшем случае, когда приехавший в гости офицер прогуливался верхом на лошади и на него напала стая волков и растерзала его и лошадь. Когда она шла полем, к ней подбежал огромный волк и остановился перед ней. У неё не было сомнения в том, что погибнет. Широким крестом она перекрестила волка и читала молитву. Пока читала, волк стоял, как бы слушая, потом медленно отошёл и скрылся в овраге. В тот миг Соня дала обет посвятить себя Богу. Этот случай описала младшая сестра Софьи Мария, которая передала свою тетрадь с воспоминаниями о старшей сестре православной писательнице Е.Ю. Концевич, а она опубликовала их за границей.

Перед самым окончанием консерватории Соня заболела ангиной в очень тяжёлой форме, в результате чего совершенно потеряла голос. Несмотря на все усилия киевских и московских врачей голос её восстановить было невозможно. Не только петь, но и говорить она тоже не могла. В полном отчаянии она поехала в Калужскую губернию к подруге, которая к этому времени создала Свято-Троицкую обитель и была в ней настоятельницей. Здоровье Сони всё

время ухудшалось. К ней пригласили старенького священника из обители. Она исповедоваться не могла, голоса не было, а только плакала на его груди, а он её утешал. Утром проснувшись, она заговорила. Здоровье стало быстро восстанавливаться. Это выздоровление София восприняла как милость Божию. После этого случая в 22 года она навсегда оставила мирскую жизнь. Какое-то время она жила в Свято-Троицком монастыре, а потом начала искать место, где могла бы обосноваться самостоятельно.

Место, которое София выбрала, по её мнению, очень нуждалось в духовном просвещении. Это был запущенный Дугнинский завод в Калужской губернии. Сюда ссылали отбывших тюремное заключение арестантов. Поблизости находилась заброшенная церковь Иоанна Милостивого. Окна в ней были выбиты, крыша провалилась. Всюду царило полное запустение. А вокруг была восхитительная природа. Местность холмистая, внизу долина, покрытая ковром полевых цветов, за ней река Ока, на дне обрыва змейкой вилась впадающая в Оку речушка Дугна. В церкви София увидела образ Божьей Матери «Отрада и Утешение». Эта икона стала покровительницей будущей обители с таким же названием. Постепенно церковь была отремонтирована, построены скромные монастырские здания. Дух, который вносила София в жизнь своей маленькой обители, вызывал у всех, кто приезжал сюда, ощущение рая земного. Возник духовный центр — живой образец истинной христианской жизни.

В обители «Отрада и Утешение» София прожила семнадцать лет. Местные жители шли к ней в обитель со всякими невзгодами и переживаниями, за советом, за поддержкой. Приняв на себя крест настоятельства, София жила с твёрдой верой в Бога, в Его помощь, умело передавая эту веру инокиням. Будучи духовной дочерью оптинских старцев, София ездила в Оптину Пустынь поделиться своими переживаниями и заботами. Там она часто встречалась с известным православным писателем Сергеем Нилусом. Впоследствии в своей книге «На берегу Божьей реки», написанной об Оптиной Пустыни, одну главу он посвятил Софии.

В 1912 г. София поехала в Петербург по делам своей обители. Находившийся в Синоде Киевский митрополит Флавиан искал подходящую игуменью для Покровского монастыря. Увидел умную, толковую, молодую игуменью, своими руками создавшую обитель, и остановил свой выбор на Софии.

Киевский Покровский женский монастырь был основан Великой княжной Александрой Петровной в 1889 г. Когда игуменья София вступила в должность настоятельницы монастыря, на его территории находились две хирургические больницы с домовыми храмами, терапевтическая больница с домовой церковью, аптека с бесплатной выдачей лекарств, амбулаторная лечебница, принимавшая ежедневно 500 человек. Терапевтическая больница и амбулаторная лечебница носили имя императора Николая II и были построены на его средства. Ежегодно из государственной казны отпускалось 80 тысяч рублей на содержание медицинских и благотворительных учреждений монастыря. София как настоятельница, следила за порядком в больничных учреждениях, за сёстрами, несущими в них послушание. В двухклассной школе, устроенной при приюте, обучалось 66 детей. При школе были мастерские: живописная, ризная, белошвейная, цветочная, позолотная, переплётная и башмачная. Монастырские сёстры обучали девочек рукодельному искусству. В «Историческом вестнике» за январь 1914 г. в статье «В тихой обители» описывается, как выглядел монастырь в те годы: «На всём лежит печать благолепия, поразительной чистоты, безукоризненного порядка, всюду видно заботливое око». Автор также пишет, в каком образцовом состоянии содержался монастырский сад, всюду были роскошные цветники, зелень, деревья, каменные тротуары.

Во время Первой мировой войны монастырь выполнял функции госпиталя. Много добра творила игуменья София, обладая даром исключительной любви к людям. Никто из нуждающихся не уходил без помощи, никому не отказывала она в поддержке. Судя по опубликованным воспоминаниям, она была воплощением ума и доброты, совмещая волевой характер с женственностью и нежностью души. Без своего внимания не оставляла она и созданную ею обитель «Отрада и Утешение», жертвовала денежные средства в кассу Общества воспомоществования нуждающимся ученицам Фундуклеевской гимназии. Игуменья София сотрудничала в духовных журналах, писала стихи, прозу, подписываясь И.С.

Но всё это длилось недолго. Весной 1919 г. с приходом к власти в Киеве большевиков всё монастырское имущество было национализировано, а София Гринёва подверглась гонениям за то, что защищала православие. Обитель ещё несколько лет продержалась под видом трудовой артели. В феврале 1923 г. игуменья София была отстранена от управления обителью.

Она поселилась в предместье Киева в Ирпене с несколькими инокинями. Вскоре начались аресты и преследования, а в 1924 г. игуменью Софию арестовали на шесть недель. В 1928 г. последовал новый арест — на 7 недель. В октябре 1931 г. София была арестована в третий раз, через год она была освобождена, но без права возвращения в течение трёх лет на прежнее местожительство. На её обращение в прокуратуру с просьбой разрешить ей поселиться поближе к родственникам ввиду её болезни ответа не последовало, а после вторичного обращения она получила отказ. Последние дни её жизни прошли в селе Покрово Московской области. В Москве были и знакомые, и родственники, но «неблагонадёжным» гражданам запрещалось поселяться в радиусе 100 км от столицы. Село Покрово как раз располагалось на 101-м км от Москвы. В маленьком домике с ней жили несколько монахинь. Скончалась игуменья София в апреле 1941 г.

В августе 1989 г. София Гринёва была посмертно реабилитирована. Благодаря книге Е.Ю. Концевич «Схиигуменья София, настоятельница Покровского монастыря в Киеве. 1873 — 1941», изданной в Америке в 1976 г., имя её стало известно миру. В 1981 г. схиигуменья София была причислена к лику святых Новомучеников и Исповедников Российских, прославленных Русской Православной Церковью Заграницей. 25 августа 2012 г. на заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви (Московского Патриархата) было принято решение о причислении Софии Гринёвой к лику святых за помощь больным и поддержку верующих во время гонений.

Автор: Митрополит Агафангел. Дата публикации: . Категория: РПЦЗ.

Автор: Митрополит Агафангел. Дата публикации: . Категория: РПЦЗ.

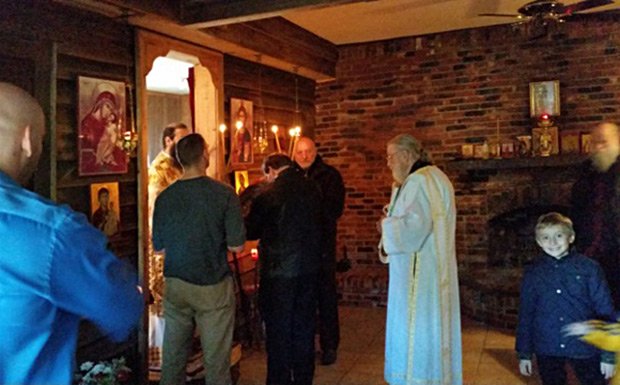

В воскресенье, 21 декабря, раб Божий Илия был принят в Святую Православную Церковь через Таинства Крещения и Миропомазания.

Автор: i-sobor. Дата публикации: . Категория: Общество.

В Москве скончался активист «Демократической России», бывший депутат Государственной думы и правозащитник, священник Глеб Якунин. Ему было 80 лет.

Автор: Монахиня Вера. Дата публикации: . Категория: Православная Церковь.

Автором этой книги является Василий Яковлевич Малахов, служивший преподавателем Волынской семинарии с 1899 года до ее закрытия в 1923 году. В 1922 году он принял сан священника. Умер в ссылке. В его статье «Пресуществление Святых Даров в Таинстве Евхаристии» дается подробный обзор истории возникновения и распространения термина «пресуществление», а также глубокое богословское исследование святоотеческого учения о Таинстве Евхаристии. Несмотря на давность своего написания, данная работа не утратила научного значения и актуальности и в наши дни. Текст статьи воспроизводится по публикации в журнале «Богословский вестник» (1898. № 6. С. 298-320. № 8. С. 113-140).

Автором этой книги является Василий Яковлевич Малахов, служивший преподавателем Волынской семинарии с 1899 года до ее закрытия в 1923 году. В 1922 году он принял сан священника. Умер в ссылке. В его статье «Пресуществление Святых Даров в Таинстве Евхаристии» дается подробный обзор истории возникновения и распространения термина «пресуществление», а также глубокое богословское исследование святоотеческого учения о Таинстве Евхаристии. Несмотря на давность своего написания, данная работа не утратила научного значения и актуальности и в наши дни. Текст статьи воспроизводится по публикации в журнале «Богословский вестник» (1898. № 6. С. 298-320. № 8. С. 113-140).

Православная Восточная Церковь последовала в вопросе о пресуществлении той же истине, какой следовала на всем своем историческом пути Единая, Святая, Соборная и Апостольская Церковь, а именно это путь Священного Писания, Святых Отцов и Священных догматов. Поступила Церковь именно так, полагая, что термин μετουσίωσις (пресуществление) отразит попытки как отрицания Таинства Преложения, так и создание какой либо философской теории, изобретатели которой верили бы, что сумели найти логические доказательства этого Таинства. И тот факт, что термин «пресуществление» уже использовался в VI веке, доказывает именно наличие у Православной Восточной Церкви верного языкового чутья в том, что касается вопросов языка и Божественного Откровения.

В таинстве Евхаристии, – в то самое время, когда священнослужитель, призывая Святого Духа на предложенные дары, благословляет их с молитвой к Богу Отцу: Сотвори хлеб сей честное Тело Христа Твоего, а то, что в чаше, честную Кровь Христа Твоего, приложив Духом Твоим Святым – хлеб и вино действительно прелагаются в Тело и Кровь наитием Святого Духа. После этого момента, хотя наши глаза видят хлеб и вино на св. трапезе, но в самом существе, невидимо для чувственных очей, это – истинное Тело и истинная Кровь Господа Иисуса Христа, только под «видами» хлеба и вина.

Таким образом, освященные дары 1) не есть только знаки или символы, напоминающие верующим об искуплении, как учил реформат Цвингли, 2) а равно – не одним только Своим «действием и силой» (динамически) присутствует в них Иисус Христос, как учил Кальвин; наконец, 3) присутствует не в смысле только «проницания,» как учат Лютеране (признающие соприсутствие Христово «с хлебом, под хлебом, в хлебе»); – но освященные дары в таинстве прелагаются (пресуществляются) в истинное Тело и истинную Кровь Христовы, как сказал Спаситель: Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питие (Иоан. 6:55).

Эта истина выражена в Послании восточных патриархов в следующих словах: «Веруем, что в сем священнодействии предлежит Господь наш Иисус Христос, не символически – typokos, не образно – ikonikos, не преизбытком благодати, как в прочих таинствах, не одним наитием, как это говорили некоторые Отцы о крещении, и не через «проницание» хлеба, так, чтобы божество Слова «входило» в предложенный для Евхаристии хлеб существенно, как последователи Лютера довольно неискусно и недостойно изъясняют: но истинно и действительно, так что по освящение хлеба и вина, хлеб прелагается, пресуществляется, претворяется, преобразуется в самое истинное Тело Господа, которое родилось в Вифлееме от Приснодевы, крестилось в Иордане, пострадало, погребено, воскресло, вознеслось, сидит одесную Бога Отца, имеет явиться на облаках небесных. А вино претворяется и пресуществляется в самую истинную Кровь Господа, которая во время страдания Его на кресте, излилась за жизнь мира. Еще веруем, что по освящении хлеба и вина остаются уже не самый хлеб и вино, но самое Тело и Кровь Господа, под видом и образом хлеба и вина.»

Такое учение о св. таинстве причащения содержится у всех святых Отцов, начиная от самых древнейших, как св. Игнатий Богоносец, св. Иустин Философ и других древних церковных писателей. Впрочем, у некоторых древних это учение не выражено в совершенно точных терминах, и некоторые выражения приближаются к символическому истолкованию (на что указывают протестанты); однако, способ их выражения отчасти объясняется теми полемическими задачами которые они при этом ставили себе (Ориген – против грубочувственного отношения к таинству, Тертуллиан – против ереси Маркиона, а апологеты – защищая общие христианские истины перед язычниками, но не вводя их в глубину таинств).

Отцы первого вселенского собора исповедали: «На божественной трапезе мы не должны просто видеть предложенный хлеб и чашу, но, возвышаясь умом, должны верой разуметь, что на освященной трапезе лежит Агнец Божий, вземляй грехи мира, приносимый в жертву священниками, и, истинно приемля честное Тело и Кровь Его, должны верить, что это знамя нашего воскресения.»

Для доказательства же и объяснения возможности такого претворения хлеба и вина силой Божией в Тело и Кровь Христовы древние пастыри указывали на всемогущество Творца и на особенные дела Его всемогущества: на сотворение мира из ничего, на таинство воплощения, на чудеса, упоминаемые в св. книгах, в частности – на претворение воды в вино (Златоуст, Амвросий, Кирилл Иерус., Дамаскин), и на то, как в нас самих хлеб и вино или вода, принимаемые нами в пищу, неведомо для нас, пресуществляются в наши тело и кровь (Иоанн Дамаскин). (Догматическое богословие. прот. Михаил Помазанский)

В соответствии с Константинопольским Собором 1691 г., «слово «пресуществление», не является ни чуждым, ни преподанным извне, ни привнесенным в Восточную Церковь со злым умыслом некими инославными, но собственным и подлинным словом нашего священного учения, которое благочестивыми учителями Церкви православно было записано и произнесено. Это слово не отступает от мнения Церкви, не отличается от употребляемого в совершении Таинства слова «преложение» и не порождает его искаженного понимания. Если бы это слово вносило перемену и различие в понимание Таинства, то православные учители не принимали бы его прежде как не отличающееся от слова «преложение» и равнозначное ему. Удаляя из учения о священном Таинстве ложное мудрование еретиков, они передали святой Христовой Церкви это слово, желая ясным и подходящим образом разъяснить мнение кафолической Церкви о Таинстве Евхаристии. Поэтому и мы приемлем слово «пресуществление» и решительно утверждаем его.

СКАЧАТЬ книгу

Источник

Автор: Монахиня Вера. Дата публикации: . Категория: История.

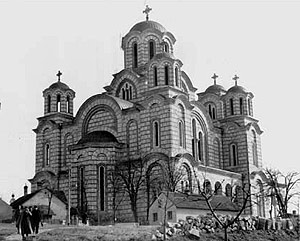

На фото - Иверская часовня в Белграде

На фото - Иверская часовня в Белграде

В многотысячной массе русских беженцев после поражения и эвакуации Белой армии во главе с генералом П.Н. Врангелем (в 1920 году) помимо военных чинов и священнослужителей было много штатских: ученых, инженеров и других специалистов, врачей, преподавателей, музыкантов, артистов драмы, оперы и балета. И, конечно, много хористов, регентов и солистов разных хоровых ансамблей, среди них и церковных хоров.

Ужасы гражданской войны, перенесенные этими страдальцами, естественно вызывали повышенную религиозность, потребу в молитвах ко Господу и Богородице о помощи, так что разные богослужения, даже литургии, начали совершаться уже на самих кораблях, увозивших этих изгнанников куда-то в полную неизвестность на произвол судьбы.

Сохранилась очень интересная запись об этом в воспоминаниях Константина Керна, будущего архимандрита Киприана, профессора Богословского института при Сергиевском подворье в Париже. Осмелюсь привести отрывок из этой брошюры, так как предполагаю, что она известна весьма ограниченному числу читателей.

«Один из священников, уезжавших в годы гражданской войны из России, попал при эвакуации из Новороссийска на тот же пароход, что и епископ Гавриил и еще несколько епископов из бывшего Высшего церковного управления на Юге России. В море их застал праздник Сретения. Священников ехало довольно много, да еще несколько владык, были облачения, некоторые архиереи успели, слава Богу, вывезти ценные вещи из своих ризниц и тем спасти их от поругания и расхищения безбожников коммунистов. Были, конечно, и сосуды, и святые антиминсы, так что можно было служить даже и литургию на пароходной палубе или в трюме. Больше того, Курский епископ Феофан вез с собою чудотворную икону Курской Божией Матери «Знамение», нашу заступницу и утешительницу в годы изгнания и скитания.

Решили служить всенощную под Сретение. Но оказалось, что нет богослужебных книг или, во всяком случае, они были где-то не на этом пароходе, а на каком-то другом транспорте. Как быть?.. Решили, что придется службу отменить или просто ограничиться пением тропаря и кондака, а наутро уже совершить литургию, которую, конечно, все знали наизусть. Но вот всех спас преосвященный Гавриил, который предложил провести всю службу безо всяких книг и нот. И действительно, он один пропел всю службу праздника, да еще с разными особенными напевами и подобнами. Такова была феноменальная память епископа Гавриила в богослужебных песнопениях и музыке».

Эти строки посвящены, в первую очередь, выдающейся личности – архиепископу Челябинскому Гавриилу (Чепур), великому оратору и «типиконщику», бывшему синодальному ризничему, изумительному знатоку русского церковного пения и композитору, – посвящены его поистине гениальной памяти. Но нам они интересны, прежде всего, как свидетельство о богослужениях в первые же дни изгнания, на кораблях.

Богослужения продолжались и в лагерях (Галлиполи, остров Лемнос и проч.), и там создавались хоры военные, казачьи, смешанные «гражданские»…

Можем опять привести небольшой рассказ о том, как сформировался хор под управлением бывшего певчего Синодального хора в Москве Сергея Жарова, со временем ставший хором Донских казаков с мировой известностью. Вот что об этом говорит сам Жаров.

«По прибытии в Турцию нас разместили в лагерь Чилингир, в 60 километрах от Константинополя… Это были самые тяжелые месяцы в моей жизни… Жили в бараках и землянках. Весь лагерь находился в крайне антисанитарном состоянии. Из-за нехватки пресной воды часто пили прямо из ручья, в котором стирали белье… Со зловещей быстротой распространялась по баракам холера, еще больше упал дух томящегося в неволе гарнизона. Приближался праздник святителя Николая Чудотворца. Шли приготовления к торжественному молебну. Тогда начальник дивизии генерал Ф. Абрамов отдал приказ: лучших певцов всех полковых хоров, уже тогда имевшихся, собрать в один хор. Хор этот должен был своим участием в богослужении содействовать поднятию духа угнетенных войск. В этот хор был призван как специалист и я. В маленькой тесной землянке началась работа с хором. Ноты писались от руки, на плохой бумаге. Все составлялось по памяти. Я занялся аранжировками. Певцы в большинстве случаев были офицеры, и многие из них до сегодняшнего дня поют у меня в хоре. Стало быть, днем основания Донского казачьего хора можно считать 6/19 декабря 1921 года».

Постепенно стал решаться вопрос дальнейшей судьбы русских беженцев. Выдающиеся писатели, философы, певцы, артисты балета, ученые и другие специалисты были интересны Западу. Их охотно принимали там, и так начали создаваться «Русский Берлин», «Русский Париж», «Русская Прага». А Сербия (вернее, новосозданное Королевство сербов, хорватов и словенцев), благодаря людям, знавшим, что Россия сделала в 1914 году для маленькой Сербии, благодаря людям, которые учились в России (среди них, прежде всего, выпускник пажеского корпуса регент-королевич Александр Карагеоргиевич, затем сам король Петр, патриарх Димитрий, выпускник Петербургской духовной академии митрополит Скоплянский (будущий сербский патриарх) Варнава, епископ Нишский Досифей (будущий митрополит Загребский, канонизированный Сербской Церковью как священномученик), академик Александр Иванович Белич, генералы Хаджич, Бошкович и многие другие) считали своим моральным долгом дать приют всем русским беженцам, частям врангелевской Белой армии и его штабу, а главное – Высшему церковному управлению за границей, во главе с митрополитом Киевским и Галицким Антонием (Храповицким).

Королевство приняло 40–50 тысяч русских беженцев. И свободно можно сказать, что приняла их Сербия.

Дело в том, что хорваты и словенцы еще за несколько лет до этого служили в австро-венгерской армии, воевавшей с Россией. Значит, русские были их врагами. Многие лишь недавно вернулись из русского плена (где, кстати, выдавали себя за сербов, насильно мобилизованных австрийцами), многие сочувствовали большевикам и враждебно относились к белогвардейцам. И, несомненно, самое главное – они были ярыми католиками, враждебно настроенными (как и, например, поляки) по отношению к православным. Так несколько кораблей с русскими беженцами, дошедших до Северной Адриатики, до порта Бакар (Хорватия), были вынуждены вернуться в Черногорию.

Благодаря заботам сербского правительства, Сербской Церкви и королевского дома Карагеоргиевичей, а также радушию всего сербского народа, русские беженцы стали обживаться, работать, создавать свои колонии и правления, школы, объединения, рабочие артели. И все это – на «временных началах», до «возвращения домой», ведь каждую Пасху и каждое Рождество русские встречали тостом: «Следующий праздник – на Родине!».

Но главной заботой русских на чужбине была Церковь. Богослужения совершались в беженских столовых, в бараках, гаражах… и всюду в них принимали участие церковные хоры. Они создавались спонтанно: кто-то был в России регентом, кто-то псаломщиком, другие были членами церковных хоров… Вот как это описал в своих воспоминаниях академик, протоиерей Владимир Мошин, выдающийся византолог и палеограф с мировым именем.

«Как и вся русская интеллигенция, которую остроумный Степанов в своих мемуарах метко охарактеризовал как “поющую, вопиющую, взывающую и глаголющую”, наша русская колония не оказалась без талантов. Все пели, все играли, декламировали, танцевали. Вероятно уже через месяц-два по приезде в г. Копривницу был устроен первый “русский вечер” с концертным отделением, где Оля (супруга Мошина. – Примеч. А.Т.) с Веселовским блестяще исполнили на рояле в четыре руки увертюру к Вагнеровскому “Тангейзеру”, княгиня Тохтамышева, хорошая балерина, удивила публику классическими балетными номерами, маленький хор исполнил в декорациях популярную “Волга, Волга…” с двухактовой маленькой опереттой “Мезальянс”, скомпонованной мною как мозаика из русских известных ансамблей, дуэтов, трио и хоров. Зал был переполнен, успех потрясающий!..

В том же первом году нашего пребывания в Копривнице мы основали и хор в местной православной церкви с участием местных певцов-сербов, которым первое время руководил мой брат (Сергей Мошин, о котором будет речь позже. – Примеч. А.Т.), а после его отъезда в Белград принял управление я, и управлял им 12 лет до нашего отъезда из Копривницы».

Это только один из примеров, как создавались русские хоры и включались в церковную жизнь в новой среде, в Югославии.

Еще весной 1920 года, находясь в беженском поезде на юге Сербии (близ города Парачин), где он познакомился с выдающимся педагогом, будущим основателем и директором русской гимназии в Белграде Владимиром Плетневым, отец Петр пообещал ему принять участие в составлении программы для русских школ и принять на себя преподавание закона Божия. Благодаря покровительству королевского дома и усилиям многих друзей России (прежде всего профессора, академика Александра Белича, главного «опекуна» и защитника русских беженцев в Сербии), удалось сравнительно быстро преодолеть многие препятствия и уже осенью того же года основать в Белграде русскую гимназию.

Торжественное открытие началось с молебна, который был отслужен протоиереем Петром Беловидовым, в актовом зале 3-й мужской гимназии на Покров Пресвятой Богородицы 14 октября 1920 года. Через месяц, 13 ноября, с разрешения директора этой гимназии, была отслужена первая всенощная, а на следующий день – и первая Божественная литургия в том же зале. Этот день можно считать днем основания русского прихода в Белграде и началом регулярных богослужений (т.к. до этого службы совершались изредка, то в бараках, то в беженской столовой на улице короля Петра).

Основателем хора и первым регентом был сам протоиерей Петр Беловидов. Ноты он писал по памяти, лично переписывая их в нескольких экземплярах. Автор этих строк, по глупости, свойственной молодости, став в 1960-е годы регентом хора в Свято-Троицком храме, осмелился сверять рукописи отца Петра с печатными изданиями. И не обнаружил ни единой ошибки! А песнопения были в достаточной степени сложными, такие как «Благослови душе моя…» Ипполитова-Иванова, «Милость мира» протоиерея Виноградова, «Гласом моим ко Господу воззвах…» Архангельского, трипеснецы Страстной седмицы и проч.

Уроженец Ставропольского края (1869 года рождения), бывший законоучителем и настоятелем соборов в Карсе и Новороссийске, отец Петр отличался не только благолепным совершением служб, без какой-либо излишней вычурности, но и с первых же лет жизни своего прихода в Белграде ввел строгую уставность богослужений, настаивал на обиходных знаменных распевах, запретив употребление упрощенных, то есть изуродованных Бахметьевым напевов. И этому он годами учил не только своих певчих и регентов, но и своих «сотруженников» на ниве Господней – протоиерея Владислава Неклюдова, протоиерея Виталия Тарасьева, Леонида Маслича и др. Он был одинок (матушка осталась в Союзе, а два сына погибли в рядах Белой армии), жил в семье своего секретаря Александра Рудько. За великие заслуги перед Церковью награжден митрополитом Антонием саном протопресвитера, так что и служил всегда «первым», кроме как если в богослужениях принимали участие архимандрит Кирик Афонский или архимандрит Иустин (Попович), ныне святитель Челийский. Скончался отец Петр в Великую субботу 1940 года, до последнего издыхания, в постели, совершая службы 12-ти Евангелий, выноса плащаницы и последования плача Богородицы.

Когда в Белград прибыло Высшее церковное управление во главе с митрополитом Киевским и Галицким Антонием и богослужения были перенесены в просторный барак на Старом кладбище на Ташмайдане, отец Петр передал управление хором профессиональным регентам.

Одно время регентом был Борис Добровольский, преподававший пение в русской гимназии и руководивший там школьным и гимназическим хорами. Он был вынужден уйти с должности регента церковного хора, т.к. руководил и работой хора сербско-еврейского общества, и таким образом, по мнению наших церковных властей, нарушил каноны.

Так в Свято-Троицком храме на Ташмайдане, который был заложен на Рождество Пресвятой Богородицы в 1924 году, а освящен накануне сочельника 1925 года, в середине 30-х годов появился хор Павла Григорьевича Проскурникова (впоследствии архимандрит Петр). У него был сравнительно небольшой хор, но исключительно с профессиональными певчими. Он был человеком весьма сдержанным, и это отражалось на стиле пения его хора, безукоризненно точного, стилистически выдержанного, весьма умеренного в динамике. Мне удалось их слушать несколько раз в связи с кончиной протопресвитера Петра Беловидова, когда пели отдельные хоры, а не объединенный хор русских певчих.

Когда в 1934 году в районе Дединье был закончен дворец Карагеоргиевичей и при нем церковь святого Андрея Первозванного (небесного покровителя этой королевской семьи), Проскурников со своим хором перешел туда, где и оставался до начала войны и немецкой оккупации Сербии в апреле 1941 года. Затем Павел Григорьевич с семьей перебрался в Швейцарию. Там, в Женеве, он был рукоположен во иереи митрополитом Анастасием и там священствовал (после смерти матушки приняв монашество) в сане архимандрита до своей кончины, последовавшей в 1971 году.

После ухода Проскурникова в дворцовую церковь в наш Свято-Троицкий храм был приглашен Евгений Прохорович Маслов со своим известным уже тогда хором, певшим до того времени в сербском Успенском храме в городке Земун (через реку Саву, напротив Белграда; теперь это просто белградский район).

Маслов еще в России был профессиональным музыкантом с большим опытом. В составе его хора было много певчих, которые могли выступать и как солисты. В первую очередь, Вера Банина – изумительное сопрано, и Мирославский – бас роскошного тембра и силы. Еще работая в сербских храмах, Маслов со своим хором выезжал на гастроли в другие города, часто давал концерты в Белграде и Земуне.

Не могу не упомянуть интересный эпизод. После одного из концертов в городке Панчево, где была большая русская колония (благодаря дешевизне жизни, близости Белграда и наличию знаменитой русской клиники-госпиталя доктора Левитского), анонимный автор опубликовал обзор на концерт, упрекнув Маслова в чрезмерном «форте» в словах «свет во откровение» в «Ныне отпущаеши…» Соколова. Евгений Прохорович ответил довольно строгой отповедью и на этом прекратил всякую полемику. Судя по инициалам, поставленным вместо подписи (С.М.), критиком мог быть Сергей Алексеевич Мошин, бывший регентом и в Копривнице, и в самом Панчево, кстати, и солировавшем раньше при исполнении этого сочинения Соколова.

Маслов так же, как и Проскурников, работая с хором, доводил исполнение до вершины певческого искусства, но при пении, даже в храме, бывало, громким шепотом отпускал в адрес «провинившегося» нелестные словечки. Кроме того, он иногда «увлекался» и пел не только с тенорами, но и с женскими голосами. Во всех трио («Да исправится…», «Душе моя…», «Воскресни, Боже», «Статьи» Великой субботы) он с Павлом Шевелевым и Мирославским пел партию второго тенора. Перед приходом Красной армии и партизан Тито он, как и большая часть его хора, да и вообще русских в Сербии, уехал на Запад, перебравшись впоследствии в Америку.

Помощниками Маслова были Георгий Рот (впоследствии выдающийся регент в США) и Владимир Акиров (впоследствии регент русского церковного хора в Маракаибо, Венесуэла).

Настали тяжелые времена для Церкви (как русской, так и сербской) – на смену немецкой оккупации пришел красный террор партизан Тито, во всем подражавших Сталину. Певчие, состоявшие на государственной службе (а частники были уничтожены), не смели принимать участие в церковных хорах под угрозой потери работы. Знаменитый сербский бас, выступавший когда-то с Федором Шаляпиным в роли Санчо Пансы, сын сербского священника Жарко Цвеич отказался подчиняться этому гнусному условию и был удален из Белградской оперы на два-три года. Кроме того, из Сербии уехал весь русский епископат, многие священнослужители, да и просто русские люди. В таких условиях принял на себя хор Свято-Троицкой церкви протоиерей Владислав Неклюдов.

Потомственный священник из городка Белый Смоленской губернии (1899 года рождения), прошедший тяготы и ужасы гражданской войны и эвакуации, очутившись в Сербии, закончил (в 1926 году) Белградский богословский факультет (духовную академию), но еще с 1923 года стал приходским священником, помощником протоиерея Петра Беловидова, законоучителем русской начальной школы и гимназии, любимым всеми духовником и главным соратником митрополита Киевского и Галицкого Антония (который в 1936 году скончался на его руках и руках келейника – архимандрита Феодосия).

Отец Владислав был истовым молитвенником. Кто хоть раз присутствовал в алтаре при его служении Божественной литургии, запоминал это на всю жизнь. Он буквально забывал обо всем, даже на «Твоя от Твоих…» забывал иногда, что рядом сослужащий диакон, и сам поднимал священные сосуды. Незабываемы и его пасхальные заутрени, на помосте, сколоченном на тот случай, возле храма Святой Троицы, при пятитысячной толпе, незабываемы его глаза и голос, когда он бросал в эту массу молящихся свое «Христос воскресе!».

Он был исключительно музыкален, хотя не обладал ни сильным, ни особо красивым голосом (второй тенор). Прекрасно вторил во всех трио протоиерею Иоанну Сокалю (первый тенор) с басами протодиаконами Иоанном Байздренко или Александром Качинским («Душе моя», «Статьи» Великой субботы, «Да исправится…» разных авторов, «Архангельский глас» и другие праздничные величания).

И вот в 1945 году ему пришлось стать перед хором Свято-Троицкой церкви. Силы еще были: сопрано дворцового хора Сусанна Ершевская, Аня Дическул из хора Марковского храма, Наталия Быкова – изумительное контральто из дворцового хора, Ольга Жигина – альт из хора Маслова, меццо-сопрано из дворцового хора Полина Бурза, Павел Шевелев и Алексей Дмитриевич Охотин – тенора редкой красоты из хора Маслова, Николай Семененко – из хора оперы, Иван и Яков Бартоши – басы, Иван Иванович Горенко – октава… А нередко по праздникам обычным певчим становился в его хор и знаменитый солист Марининского театра и Белградской оперы Павел Холодков. Но не было спевок, пели «по старой памяти», пели прежний, весьма сложный репертуар, и отцу Владиславу было не под силу держать твердо в руках такой разнородный «ансамбль». Исполняя сложные «концерты» («Вси языцы…», «Да воскреснет Бог», «Преславная днесь» и др.), нередко и сбивались.

В 1948 году настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Иоанн Сокаль и протоиерей Владислав были приглашены в Москву на юбилейные торжества по поводу 500-летия автокефалии Русской Православной Церкви, проходившие в Троице-Сергиевой лавре. В том же году произошел известный конфликт между Сталиным и Тито, и все русские стали сомнительными элементами (как тогда говорили). В Венгрии, Румынии, Болгарии начались процессы над «титовцами», а в Югославии – над «сталинистами», то есть сторонниками резолюции Информбюро, осудившей Тито и его приспешников. Волна арестов и этих процессов не пощадила и нашу бедную эмиграцию. Среди арестованных в 1949 году оказался и протоиерей Владислав Неклюдов. В ноябре того же года в г. Сараево начался суд над «советскими шпионами» – русскими белогвардейцами. И в первый же день было сообщено, что поп Неклюдов покончил собой в одиночной камере. Было ясно, что несгибаемый отец Владислав не соглашался на признание в ложных обвинениях и был убит в титовском застенке.

Первое время после этого регентом нашего хора был протодиакон Александр Качинский, а когда в августе 1950 года он уехал в Триест, на это место был переведен регент хора Иверской часовни Григорий Иванович Криволуцкий (о нем подробнее будет сказано ниже). Но, через год и он уехал к сыну в Берлин, и пришлось подыскивать нового регента.

Мы с братом Василием могли взять на себя эту обязанность (с шестилетнего возраста мы пели в школьном хоре, мы слушали и хор Проскурникова, и хор Маслова, мы пели у отца Владислава, к тому же, у нас было музыкальное образование). Но мы были нужнее как иподиаконы и прислужники.

Кто-то посоветовал пригласить Павла Ивановича Бабаева, до войны бывшего регентом хора 2-й Кубанской казачьей станицы. Вся наша семья (кроме меня и брата отличным знатоком церковного пения была и наша мать, матушка Людмила) взялась обучать его «гласам» и основным песнопениям всенощной и литургии. Певчие были опытные, и потому дело быстро пошло на лад. Но сам Павел Иванович никогда не усвоил до конца тайну смены гласов, да и более сложные концертные песнопения были ему не под силу. В 1955 году он ушел с этой должности, но увел при этом и весь хор, кроме меццо-сопрано еще из дворцового хора Полины Бурзы. В Троицкую церковь был переведен хор Иверской часовни, которым я руководил с 1953 года. Постепенно вернулись все певчие нашего хора, и семь лет, до 1962 года, руководил им я – иподиакон Андрей Тарасьев.

По приказу настоятеля храма я передал хор в январе 1962 года брату, протоиерею Василию, так как из-за работы в церкви я был удален с двух факультетов, где преподавал русский язык и литературу.

Отец Василий был музыкально исключительно одаренным человеком, притом обладал высоким тенором красивого тембра. Помимо своей пастырской работы и богослужений, он с огромным энтузиазмом собирал певцов (часто и сербов), значительно увеличив число певчих. Отец Василий вернул в репертуар песнопения, которые не очень жаловали отец Петр и митрополит Антоний («Покаяния» и «Пасхальный канон» Веделя, «Верую» Архангельского и другие несколько «светские» песнопения), которые не исполнялись ни Масловым, ни отцом Владиславом, ни мною. Когда подрос его сын Виталий, тоже получивший музыкальное образование и обладавший прекрасным детским дискантом, ему уже в 15 лет дали возможность замещать отца (скончавшегося в 1996 году), и он руководит хором подворья Московского патриархата и поныне, находясь в сане протоиерея на должности настоятеля храма Святой Троицы.

Русские люди на чужбине с горечью принимали все новые и новые известия о том, какие святыни и храмы у них на Родине поруганы, ограблены и даже разрушены. Особенно потрясены они были в 1929 году, узнав что нет больше одной из главных московских святынь – Иверской часовни с чудотворной иконой Богородицы, присланной с Афона. И в центре русского церковного зарубежья, в Сербии, в Белграде, где находился Синод РПЦЗ, возникла идея воссоздать утраченную часовню на чужбине. Деятельное участие в этом приняла графиня Святополк-Мирская, возглавившая строительный комитет. Она знала Карагеоргиевичей еще по России, и ей было легче договориться о постройке.

По благословению Блаженнейшего Антония, Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви, начались сборы пожертвований и переговоры о месте постройки этого дома молитвы. Принимая во внимание, что на так называемом Новом кладбище росло число «недождавшихся возвращения на Родину», было решено построить часовню на территории кладбища, на что было получено особое разрешение. Начали поступать пожертвования от королевского дома Карагеоргиевичей, от Сербского Патриарха Димитрия и иерархов Сербской Церкви, от мэрии города Белграда и многих других сербов, с благодарностью вспоминавших, как Россия, абсолютно неподготовленная к войне, все же встала на защиту маленькой Сербии в 1914 году.

Часовня не являлась точной копией московской, так как решено было строить ее с алтарем, освящать по полному чину, как храм, давая таким образом возможность русским посещать богослужения в еще одном «своем» храме.

Торжественное освящение Иверской часовни совершил в 1931 году новоизбранный Патриарх Сербский Варнава, выпускник Петербургской духовной академии, большой друг и покровитель русских беженцев в Сербии. Приходские священники Свято-Троицкого храма на Ташмайдане (кроме настоятеля) попеременно служили в этой часовне, неся однонедельную «череду». В храме был сооружен иконостас работы выдающегося художника-иконописца Гринкевича-Судника, икону Иверской Богоматери прислали иноки русского Пантелеимонова монастыря с Афона, плащаницу – Елеонский монастырь. Вскоре после злодейского убиения короля-витязя Александра в часовне была сооружена икона благоверного князя Александра Невского в память великого друга и защитника русских беженцев в Сербии. Под Иверской часовней был сооружен склеп-усыпальница, где с 1936 года покоится прах Блаженнейшего митрополита Антония (Храповицкого), а с 1957 года – и его верного келейника архимандрита Феодосия (Мельника).

С самого начала при часовне был организован хор, который возглавил Григорий Иванович Криволуцкий. Малые размеры часовни продиктовали и численность хора. Это был квартет, который иногда пополнялся певчими, регулярно приходившими на кладбище, на могилы своих близких. Здесь пели: Марина Круг (сопрано), Екатерина Алексеева (альт), Григорий Баранников (тенор), Феодор Богдановский и сам Григорий Иванович (басы). После смерти мужа с ними пела и генеральша Анна Никаноровна Полтавцева, часто – матушка Людмила Борисовна Тарасьева, по большим праздникам – великолепный бас, муж Екатерины Алексеевой, Виктор. Всех приходящих на богослужения в эту часовню поражала слаженность и легкость исполнения даже самых сложных песнопений. Григорий Иванович почти не управлял «хором», он даже стоял как-то сбоку. Чудные голоса этих, по сути дела, солистов звучали радостно, без каких-либо усилий.

Часто к ним присоединялся и псаломщик русских храмов в Белграде Филипп Дмитриевич Загребельный – сильный и красивый второй тенор, славившийся еще и тем, что великолепно писал ноты (трудно было поверить, что это не печатная рукопись). Он удачно замещал всех регентов и в Иверской часовне и в Троицкой церкви. Белград он покинул в 1944 году, оставив «на память о себе» в Троицком храме ноты Статей Великой субботы.

Алексеевы и Марина Круг покинули Сербию в 1950 году, Баранников, популярный Гриша, певший и в русских ресторанах, скончался, а Григорий Иванович, как уже было сказано раньше, перешел в Троицкую церковь, но вскоре и вовсе покинул Югославию.

Одно время в Иверской пели псаломщики Алексей Дмитриевич Охотин и Феодор Синельщиков, которым помогали Петр Александрович Поздняковский и Андрей Степанович Доич.

В 1953 году, по указу настоятеля протоиерея Виталия, я основал там небольшой хор, который вскоре передал опытному певцу А.С. Доичу, который, к сожалению, всего года два смог исполнять эту обязанность, а затем, по болезни, опять передал управление хором мне. Так создался новый Иверский хор, который в 1955 году перешел в полном составе в Троицкую церковь (о чем речь уже шла). С тех пор в Иверской часовне не было хора, а на богослужениях пели псаломщики.

В настоящее время в Иверской часовне богослужения совершаются только в дни празднования Иверской иконы Божией Матери и в поминальные субботы. И тогда в них участвует хор Свято-Троицкой церкви.

Нужно сказать, что все профессиональные хоры нашей церкви исполняли далеко не все песнопения на разных богослужениях, особенно во время всенощной. Спев «Блажен муж» и первую стихиру на «Господи, воззвах» (не «на глас», а Фатеева), они включались лишь для пения догматика на «И ныне». Следуя правилу и уставу заведенному настоятелем, отцом Петром, в Троицком храме стихиры пелись «на 10», и поэтому все остальные стихиры пел левый клирос. Это правило относилось и к стихирам «на стиховне» и «на хвалитех», так было и при чтении канона с вторыми ирмосами и катавасиями. Не говоря уже о том, что профессиональные хоры не участвовали в богослужениях в дни разных святых, которые приходились на будние дни. Тогда левый клирос пел и литургии, и полностью всенощные.

Особо торжественно отмечался день памяти Иоанна Богослова 9 октября, так как 90 % членов хора были студенты-богословы или уже законоучители и преподаватели в семинариях. Руководил этим хором сам отец Петр или псаломщик Леонид Иванович Маслич, выдающийся знаток знаменного пения, Типикона и богословских наук. Одно время он преподавал в семинарии в городке Битоль (Южная Сербия, теперь Македония), где преподавателями были святитель Иоанн, архиепископ Шанхайский, и преподобный авва Иустин (Попович) Челийский, а правящим архиереем был в то время святитель Николай (Велимирович) Охридский.

В канун праздника совершалось действительно всенощное бдение со всеми седальнами, псалмами, кафизмами, с канонархами, а Божественную литургию в сам день праздника служили по-гречески.

Здесь обучались уставу и напевам Александр Сенькевич (будущий архиепископ Лос-Анджелесский Антоний), Лев Бартошевич (будущий епископ Женевский Леонтий), иподиакон Никодим Ефимов (будущий архимандрит Спиридон), Душан Веселинович (будущий иеромонах Амвросий), иеромонахи Макарий (будущий епископ Сремский), иеромонах Андрей (Фрушич) будущий епископ Банялукский, профессор Степан Гущин, псаломщик Виталий Тарасьев, священники Борис Волобуев и Алексей Моргуль, протоиерей Алексей Крышко и многие другие.

От закладки и освящения фундамента в 1931 году, до открытия Русского дома прошло всего два года. 9 апреля 1933 года Русский дом памяти императора Николая II был торжественно освящен протопресвитером Петром Беловидовым в присутствии членов королевского дома – королеве Марии, принце Павле, его супруге Ольге – и многих других видных гостях русского зарубежья и Сербии.

В Русский дом были переведены Державная комиссия по делам русских беженцев, женская и мужская русская гимназии, начальная русская школа, театр, Русский научный институт.

Вскоре выяснилось, что в доме прекрасный концертный зал, весь нижний этаж занимал просторный гимнастический зал («соколана»), но нигде не было отведено места для школьной и гимназической церкви. Пришлось одну из боковых ниш, существовавших в сокольском зале, превратить в алтарь, который в будние дни закрывался деревянными щитами.

Школьная церковь Покрова Пресвятой Богородицы была освящена в том же 1933 году архиепископом Анастасием, и в ней совершались службы по воскресным дням, по большим праздникам, Великим постом ежедневно (великопостные часы), а литургии Преждеосвященных даров (по средам и пятницам) – на тех седмицах, когда говели ученики начальной школы или гимназий.

Был создан смешанный гимназический хор, который пел литургии дважды в месяц (в воскресенье, когда служба была для женской, и в воскресенье, когда служба была для мужской гимназии). В третье воскресенье служба совершалась для учеников начальной школы, а в четвертое церковь была открыта для всех.

Служили законоучители, а хором руководили преподаватели пения. В женской гимназии это был Борис Добровольский, а в мужской Андрей Кузьменко и Илья Ильич Слатин.

В воскресенье, когда школы были свободны, в храме пел мужской октет под управлением того же А.Н. Кузьменко.

Посещение богослужений (раз в месяц) было обязательным, ученики стояли выстроенными по классам. Также и участие в хоре было обязательным. В школьный хор принимали детей с третьего класса. Все три гимназических регента были высокообразованными музыкантами (Илья Слатин со своими братьями выступал как знаменитое трио «Слатины»), и гимназический хор пел исключительно слажено. Они часто выступали и на юбилейных торжествах (посвященных, например, в 1937 году Пушкину, ежегодно в дни Русской славы, то есть в день памяти святого князя Владимира и проч.), устраивали свои концерты русских песен, исполняли даже и такие сложные пьесы, как шуточная опера «Иванов Павел» Рапопорта, участвовали в выпускных ежегодных школьных актах.

В начальной школе пение преподавал Алексей Васильевич Гриньков (1893–1966), уроженец Курской губернии, учившийся в Московской консерватории, ставший после переезда в Сербию ( в 1925 году) одним из наиболее известных регентов как духовного, так и светского репертуара. Он был регентом нашего школьного хора, и я, будучи еще учеником первого класса (в 1939 году), попал к нему «в ансамбль», вероятно потому, что мой старший брат уже пел у него. Да не то, что «попал», а быстро стал и солистом, так как голос у меня был звонкий, а слух прекрасный. Да и навык петь в хоре.

Дело в том, что в нашей бедной беженской семье не было ни радио, ни граммофона, но зато был свой семейный «хоровой коллектив»: дедушка Борис – бас, папа – тенор, тетя Таня – сопрано, тетя Люля – меццо, мама – альт, дядя Вовочка – бас. И вот, часто после ужина, кто-нибудь начинал тихо напевать что-нибудь свое, любимое… остальные подхватывали – и домашний концерт продолжался до тех пор, пока тетя или дядя, жившие далеко, не спохватывались, что скоро уйдет и последний трамвай. Пели тихо, чтобы не мешать соседям, пели задушевно, вспоминая далекую Родину, часто друг другу подсказывая слова и жестами приглашая и нас, детей, присоединиться.

Репетиции хора в школе происходили раз в неделю, когда было меньше уроков. Гриньков садился за рояль, а мы обступали его и строго следили, чтобы не смешать партии. Во время спевок он был спокоен и терпелив, учил нас «с голоса», аккомпанируя себе и нам. Он неторопливо объяснял нам слова и выражения на церковнославянском, часто переводил их и лишь после этого разучивал с нами мелодию. В своей работе с новичками он опирался на помощь «старших» учеников (а это были четвероклашки!). Как же они гордились этим и как смотрели на нас, «малышей», свысока! Но во время служб или других выступлений Алексей Васильевич преображался, становился строгим и требовательным, дирижировал темпераментно, немножко припрыгивая и благодаря своему маркантному носу и пряди густых волос надо лбом в эти моменты походил на петушка. Но нам было не до смеха. Попробуй зазеваться или просто не смотреть на него: на ручке камертона у него была тонкая резиновая кишка сантиметров в 25, и он ловко возвращал ею певчего в реальность! Когда мы после летних каникул иногда появлялись очень коротко остриженными, он упрекал шутливо родителей: «Ну как я их теперь за чубы таскать буду?».

Мы очень любили своего «Гринька», любили, не подозревая, какой мастер хорового пения перед нами! А Алексей Васильевич Гриньков и со своим хором в храме святого Гавриила в городке Земун, который был отдан русским, где служил протоиерей Виталий Лепоринский, где своды потрясал своим на всю Россию известным басом протодиакон Василий Вербицкий, и со своим хором в белградском храме Вознесения Господня, хором, который он назвал «Славянский», не только украшал богослужения, но часто гастролировал по Югославии и даже выезжал за границу. У него был своеобразный вкус: боготворил А.Т. Гречанинова, не любил наших «западников» – Бортнянского, Сарти, немножко и Чайковского. С другой стороны, считал, что и церковную музыку можно несколько видоизменять. Интересны были его комментарии и впечатления после концертов хора Донских казаков Сергея Жарова. Желая умерить мои восторги после получения пластинок из Парижа, он с улыбкой мне сказал: «Видел я их дважды, но не все слышал – сплошные нюансы».

Жил он в Земуне, который во время войны и немецкой оккупации вошел в состав фашисткого независимого государства Хорватия, в государстве, где в лагере Ясеновац фашисты-«усташи» зверски убили свыше миллиона сербов. Гриньковых спасло то, что он и до и во время войны руководил хорватским певческим обществом «Томислав», так что их не трогали. После окончания войны новые властители наших судеб стали было упрекать его «в сотрудничестве» с оккупантами, но выручили старые ученики, дорвавшиеся до власти. Однако ему пришлось принять руководство над новыми певческими обществами, осваивать новый «титовский» репертуар маршей и партизанских песен (в основном, переводы с русского).

Но он не покидал и своего любимого дела. В 1941 году из русско-сербского монастыря Туман, на Дунае, бежали от постоянных партизанских набегов и грабежей игумен Лука (Родионов), наследник знаменитого архимандрита Амвросия (Курганова), и десяток монахов. Вместе с ними бежали из монастыря Нимник около сорока монахинь во главе с игуменией Параскевой. Их приютил в Земуне, в своих двух коттеджах, выдающийся врач Софотеров. Игумен Лука знал Гринькова еще до войны и обратился к нему с просьбой создать хор монахинь. После окончания войны игумен Лука объединил оба монастыря под общим названием Братство честного креста и перевел их под омофор Московского Патриарха. В 1950 году его и иеромонаха Феофана (Шишманова) выслали из Югославии, остальные монахи разбрелись по другим монастырям, а женский монастырь переехал в древнюю обитель Манасия, где и поныне есть еще несколько монахинь «Земунского периода». Так вот, Гриньков с воодушевлением принялся за дело и в короткий срок создал изумительный женский хор, исполнявший самые сложные русские церковные песнопения в его аранжировке. Мне не раз доводилось слушать их и по нотам следить, как Гриньков решал эти сложные задачи. Благодаря исключительно высоким сопрано монахинь Рипсимии, Февронии и Анисии и великолепным контральто монахинь Домнины и Евгении, Гринькову удавалось получать звучание весьма широкого диапазона. К сожалению, отъезд монахинь из Земуна прервал эту и для Гринькова новую работу с однородным хором.

Последний церковный «хор», которым он руководил, был трогательный квартет в той же, теперь уже бывшей русской церкви святого Гавриила в Земуне, в составе: Вера Банина – сопрано, Ольга Гринькова – альт, Алексей Гриньков – тенор и слепой казак Степан – бас. Когда скончался в 1959 году протоиерей Виталий Лепоринский и мой мужской октет из Свято-Троицой церкви приехал с настоятелем отцом Виталием в Земун и мы пропели там панихиду по исходе души, то растроганный мой учитель, милый Алексей Васильевич, расцеловал меня и совсем как Державин Пушкина, «в гроб сходя, благословил».

В биографиях Шаляпина часто приводится его разговор с земляком Горьким, что, дескать, когда они лба умрут, от Максима-писателя останется след, а я, говорил Шаляпин, спел – и ничего не осталось. К сожалению, выдающийся русский церковный и светский регент Алексей Васильевич Гриньков творил в такие времена, когда аудиозаписи были редкостью, и от его творчества остались лишь воспоминания тех, кто его ценил и любил как учителя.

Один из первых русских хоров был основан при храме апостола Марка, в центре Белграда, на так называемом Старом кладбище на Ташмайдане. Руководил им Виктор Харитонович Щербаков – регент-самородок, уроженец крупного села Балаклеи, где, по его словам, был большой собор, в котором он пел еще мальчиком, а юношей стал управлять хором. Это был регент просто вулканического темперамента, абсолютно владеющий хором без лишних движений и жестов. Но он весьма своеобразно вел спевки: несмотря на то, что почти все его певчие были профессионалами и могли петь, как говорится, с листа, он подробно и ясно объяснял, какой музыкальный эффект ему нужен в определенной фразе, и этого добивался в совершенстве. На этих спевках он бывал несколько резок, даже грубоват. Не раз он, например, отличной певице Сусанне Белубековой на спевках делал замечания: ровнее, без разных придыханий, это тебе не «Казбек» или «Мимоза» (знаменитые русские белградские рестораны, в которых выступала Сусанна). Но во время богослужений ничего не говорил, никаких лишних знаков не делал. Главными его «звездами» были Татьяна Мазыкина и Ольга Ольдекоп из Белградской оперы, лирический тенор Сергей Опоков и изумительный бас Николай Денисенко.

Когда во время войны церковь святого Марка сгорела, Щербаков перешел в церковь Покрова Пресвятой Богородицы, где до него были регентами Леонид Базилевич, Степан Гущин и Александр Залиев. Но это уже был не тот мощный по составу хор. Постепенно, особенно по окончании войны, редели ряды русских в Белграде, а значит – и в хорах. Хор Щербакова и дальше оставался по высокому уровню исполнения одним из лучших в белградских храмах, но из русских у него остались только тенор Вадим Босанько и бас Александр Масевро, так что он в дни храмовых праздников и для духовных концертов приглашал певчих из хора Свято-Троицкой церкви.

Последний его хор был в церкви святого Лазаря. В отличие от А.В. Гринькова Щербаков преклонялся перед мастерством Сергея Жарова и часто вспоминал участие хора Донских казаков в панихиде (в 1934 году), в сороковой день кончины короля Александра, в храме святого Георгия – усыпальнице Карагеоргиевичей на холме Опленац близ городка Топола.

Говоря о выдающихся русских регентах духовной музыки в Белграде, нельзя не упомянуть профессионального музыканта и блестящего руководителя многих хоровых коллективов Александра Артемьевича Залиева (1898 года рождения), уроженца Владикавказа, который, к сожалению, больше внимания посвящал педагогической работе в консерватории и музыкальных училищах, чем практической работе с церковными хорами. Но зато некоторые прекрасные дирижеры и сейчас еще с гордостью называют его своим учителем. Дольше всего он управлял хором соборного храма архангела Михаила (Первое белградское певческое общество, основанное выдающимся сербским композитором Стеваном Мокраняц) и хором в храме Покрова Пресвятой Богородицы.

Исключительно строгий, даже взыскательный, Залиев всегда настаивал на стилевом совершенстве и достигал этого, критикуя тех коллег, которые произведения и Бортянскаго, и Чеснокова, и Турчанинова исполняли одинаково, а значит обезличенно и без учета стиля соответствующей эпохи. Небольшого роста, но прекрасно умевший привлечь к себе внимание хора, он «деспотично» и неуклонно добивался своего и на спевках, и на богослужениях, и на концертах. Он не жаловал те сочинения, где требовались солисты, считая, что этим «затемняется» работа хора. Самое любимое его детище, которому он отдал почти 20 лет своей жизни, был огромный хор художественной самодеятельности почтовых служб «Джока Павлович». Он поднял его на высокий профессиональный уровень, так что мог выезжать с ним на гастроли и по Югославии и за границу, предлагая слушателям весьма сложный репертуар.

Хотя имя Степана Георгиевича Гущина (1888 года рождения), уроженца Харьковской губернии, никак нельзя связать только с Белградом и его церковными хорами, все же это крупное имя русского хорового искусства должно быть упомянуто в нашем перечне. Имея высшее историко-филологическое и музыкальное образование, он, попав в Сербию, стал преподавателем семинарии в городе Призрен, в Косово и Метохии. Там он преподавал пение и русский язык и был регентом хора семинаристов. Когда началась война, он бежал от диких «балистов-албанцев» (фактически фашистов), и в Белграде, помимо того, что продолжал педагогическую деятельность, стал регентом Первого белградского певческого общества, а также хора при храме Покрова Пресвятой Богородицы. После окончания войны министерство просвещение направило его в город Ниш, где он преподавал музыку, руководил многими хоровыми коллективами, и, пока там существовала небольшая опера, руководил оперным хором.

Профессор Гущин был большим знатоком церковного пения, устава и хорового искусства. По рассказам бывших семинаристов, его учеников, он был весьма деликатен и мягок, но хор слушался его и платил ему за отеческую заботу любовью. Он был одним из редких русских регентов, который в совершенстве освоил весьма сложную систему сербских церковных напевов («гласов») и мог обучать этому семинаристов.

В Нише его все полюбили, особенно епископ Нишский Иоанн, очень любивший русское церковное пение и настоявший, чтобы Степан Георгиевич помогал хору соборного храма, хотя знал, что того просто рвут на части и он руководит одновременно многими хоровыми коллективами.

Приезжая изредка по делам в Белград, Гущин с удовольствием принимал предложение дирижировать всю литургию в русской церкви Святой Троицы, и у него всегда было чему поучиться.

В 1950–1960-х годах в церкви Рождества Пресвятой Богородицы в крепости Калемегдан, на холме, под которым Дунай принимает в свои воды Саву, в церкви, бывшей раньше гарнизонной церковью Белграда, с большим успехом руководил хором протоиерей Виктор Царевский, кстати, и сам прекрасный певец с высоким и весьма красивым тенором. Он был постоянным участником всех торжественных всенощных в нашем русском храме (в сербских храмах хор не участвует в таких богослужениях), украшая не только пение хора, но и величания, великопостные напевы («Се жених грядет» и «Чертог Твой»), которые по традиции у нас исполняло духовенство.

В разных храмах Белграда в разное время были регентами русских и сербских хоров Николай Крутиков, Степан Красуцкий, Димитрий Гортынский, протоиерей Михаил Котляревский. Все они внесли свой посильный вклад в сербское хоровое искусство.

В Сербии, в частности в Белграде, хоровое церковное искусство не было развито так, как в России. Выдающийся знаток жизни русской диаспоры в Югославии инженер Алексей Борисович Арсеньев в своем докладе прекрасно показал состояние хорового пения в Сербии до появления в королевстве русских беженцев.

А вот каково положение на сегодняшний день. В Белграде, где в 1920-е годы существовал только один церковный хор – Первое белградское певческое общество (хор «Обилич» нельзя назвать чисто церковным коллективом, хотя в его репертуаре были и духовные песнопения Стевана Мокряньца, Корнелия Станковича, С. Биничкого, М. Милоевича, Маринковича и других композиторов), в настоящее время нет ни одного храма, где не было бы церковного хора и русских песнопений в его репертуаре. Несомненно, это результат многолетней работы русских церковных регентов и хоров. Правда, сейчас хорами руководят, в основном, молодые выпускники консерватории, не «жившие» с этими песнопениями с детства, и поэтому не всегда им удается сохранить и передать подлинный дух русской духовной музыки. Наиболее популярны среди них «Херувимская № 7» Д.С. Бортнянского, «Милость мира № 6» А.А. Архангельского, «Просительная ектения» с диаконским соло Чеснокова, «Сугубая ектения» («Царская») с соло колоратурой, «Трисвятое» П.И. Чайковского, «Тебе поем» С. Рахманинова и многие другие. Правда, в некоторых храмах считают русское многогласие «западным», а значит, отрицательным явлением, и многие хоры, особенно составленные из молодежи, учившейся в Греции, стараются внедрять якобы «древне-византийское» пение, хотя оно, к сожалению, и не сохранилось в древних записях. Некоторые же из русских песнопений уже считаются «своими», например малое «Многая лета» Бортнянского, которое поют не только в храмах, но и во время свадебных застолий.

Не знаю, как в других сербских городах, но в Белграде, в некоторых храмах, на отпусте поют «Честнейшую херувим» русским напевом к «Величит душа моя» 9-й песни канона. Автор этих строк был свидетелем и даже участником такого процесса, когда русский напев стал сербским.

Когда в 1955 году мой отец, протоиерей Виталий Тарасьев, был награжден правом носить митру, Божественую литургию совершал в нашем храме Святейший Патриарх Сербский Викентий. Будучи молодым архимандритом в городке Сремски-Карловцы, где тогда проживал митрополит Антоний (Храповицкий), он был частым участником русских богослужений и любил их. Поэтому он распорядился, чтобы вся литургия шла «по-русски». На малом входе духовенство и мы, прислужники, запели наше «Приидите, поклонимся». Святейшему оно настолько понравилось, что он попросил нас с братом Василием написать ему ноты, а затем прийти в Патриархию и разучить с ним этот напев. С тех пор он всюду, где бы ни служил, сам начинал и исполнял это песнопение русским напевом, заставляя своих диаконов и прислужников тоже его разучивать. Этот обычай сохранился и при патриархе Германе, и это песнопение перестало быть «чужим», но стало своим, привычным, значит – сербским.

Можно прямо сказать, что русские церковные регенты и певчие с достоинством выполнили в Сербии свою «миссию» и внесли свой духовный вклад в развитие благолепия богослужений в сербских храмах.

Автор: Митрополит Агафангел. Дата публикации: . Категория: Альтернативное Православие.

Главная внешняя угроза: глобализм и либерализм

Автор: Митрополит Агафангел. Дата публикации: . Категория: РПЦЗ.

Митрополит Агафангел издал Указ клирикам Одесской епархии о сборе помощи о. Василию Демченко, у которого в ночь с 21 на 22 декабря сгорел дом и все личное имущество. Об этом же сообщал наш портал Интернет-Собор

Автор: Монахиня Вера. Дата публикации: . Категория: История.

В 1878 г. в Тоскану из Ниццы перевели молодого и деятельного отца Владимира Левицкого. Именно он смог убедить членов аристократической русской колонии во Флоренции и императорское посольство в Риме в необходимости строительства православного храма, который и стал первым русским церковным строением на территории Италии1.

В 1878 г. в Тоскану из Ниццы перевели молодого и деятельного отца Владимира Левицкого. Именно он смог убедить членов аристократической русской колонии во Флоренции и императорское посольство в Риме в необходимости строительства православного храма, который и стал первым русским церковным строением на территории Италии1.

Стремясь привлечь к делу внимание высоких лиц, о. Владимир сумел придать ему должную историческую перспективу. В письмах в разные церковные и государственные инстанции священник писал о Флоренции как о месте — по его выражению, «седалище», где была заключена знаменитая Уния с папой Римским (1439) и где православные представители, в том числе московский митрополит Исидор, подписали соглашение об объединении с католиками2. Таким образом, постройке храма в столице Тосканы о. Владимир придавал преимущественно не практический, а символический смысл: «Православие здесь, во Флоренции, потерпело великий ущерб посредством пресловутой Флорентийской унии. <…> Благолепный русский храм был бы наилучшим искуплением невольного греха, претерпленного в этом городе»3.

В результате этих посланий было получено необходимое благословение от петербургского митрополита Исидора, а также помощь и посредничество Министерства иностранных дел. Отец Владимир Левицкий не преминул напомнить, что «лжемитрополит», подписавший Унию, был тезкой тогда здравствовавшего митрополита; следовательно, ответственность за «униональный грех» как бы повышалась.

Осветим подробнее личность отца Владимира Левицкого, которому Русская Церковь и город на Арно обязаны появлением столь выдающегося памятника русской культуры. Это был высокообразованный, не без литературного таланта, священник, закончивший Петербургскую Духовную Академию со степенью магистра богословия и философии. Женившись на дочери о. Иосифа Васильева, строителя Александро-Невского собора в Париже, он прожил вместе со своей семьей во Флоренции сорок пять лет — до смерти в 1923 г. Отец Владимир оставил подробный «Журнал строительства храма»4: с его страниц возникает образ целеустремленного, энергичного священника, умевшего преодолевать многочисленные трудности, вникавшего во все мельчайшие подробности дела и зачастую весьма ироничного, даже желчного. Он регулярно писал статьи для российской периодики, преимущественно для петербургского «Церковного Вестника», впоследствии собранные в книге «Современные стремления папства» (СПб., 1908). Не были чужды ему и исторические интересы: так, он описал могилы российских подданных на кладбище в Ливорно. Ему же принадлежит и первый очерк о построенной им русской церкви, помещенный в путеводителе Е. Долговой по Флоренции5. Этот очерк священника лег также в основу позднейшей брошюры о церкви, подготовленной на итальянском языке многолетней старостой общины М. Олсуфьевой6.

О. Владимир Левицкий с внучкой Ниной Харкевич

Изучение «Журнала» священника дало уникальную возможность реконструировать все перипетии строительства русской церкви на берегах Арно. Отец Левицкий подробно документировал рождение церковной инициативы и ее реализацию, не утаивая всех препон, встречавшихся на его пути.

Книга для сбора средств, что считалось первым официальным шагом в деле храмостроительства, была прислана о. Левицкому из Петербургской Духовной Консистории в 1880 г., то есть спустя два года после его назначения в Тоскану. Это стало его первым крупным успехом. В числе первых жертвователей в книге стоят имена Великих князей Сергея и Павла Александровичей (по тысяче лир), находившихся в то время во Флоренции7, и русских флорентийцев А. Зубова и Е. Демидовой, княгини Сан-Донато. Церковное начинание тем самым изначально приобрело аристократическую окраску.

В том же 1880 г., по настоянию российского посольства в Риме, курировавшего строительство, был сформирован Строительный комитет в составе старосты Г. Кушникова, графа М. Платова, Н. Протасова и А. Хитрово8. Эта акция симптоматична: посольство не желало единоличного руководства делом со стороны священника и пыталось поставить сооружение здания (а главное — траты средств) под собственный контроль, чему и был призван служить Строительный комитет. Впоследствии дипломаты предпринимали другие попытки ограничения власти настоятеля (учредили, например, должность старосты), что вызывало немалое раздражение о. Левицкого.

Летом 1882 г. была куплена земля на виале ин Курва, «с разрешения Императорского Посольства и на его имя»9, однако члены комитета опротестовали такой выбор и «подали в отставку». Это стало первым, но не последним конфликтом настоятеля со своей строптивой паствой. Причиной столь резкой конфронтации явилась неблагозвучность топонима (по иронии судьбы, виале ин Курва была впоследствии переименована, получив весьма «пристойное» имя — виале Бельфьоре), но источником общего недовольства послужил стиль ведения дел о. Владимира Левицкого, не считавшегося с мнением членов комитета и даже не посвящавшего их в собственные замыслы и предприятия. В итоге участок пришлось, с убытком, поменять…

Огромное внимание иерей уделил архитектурному проекту — ведь речь в действительности шла о первом русском церковном здании на территории Италии. Сначала священник повел переговоры с местными зодчими, но все они закончились бесплодно. Многолетняя флорентийская жительница В. Засецкая порекомендовала местного инженера-строителя Джузеппе Боччини10, который составил проект, совершенно непригодный, по мнению о. Владимира. Священник повел было переговоры с петербургскими архитекторами о возможности организации конкурса на лучший проект, но затем, из-за его дороговизны, решил поручить заказ Михаилу Тимофеевичу Преображенскому, с которым священник свел знакомство во время пансионерской поездки молодого зодчего по Италии.

При покупке нового участка пришлось преодолеть ряд препятствий: рядом с ним находился участок О. Базилевской, застраиваемый архитектором А. Ягном. Этот зодчий, по рекомендации другой видной русской флорентийки, Е. Рахмановой11, его гражданской жены, тоже надеялся получить заказ, а когда настоятель предпочел-таки Преображенского, стал интриговать. Базилевской внушили мысль об опасности возникновения рядом с ее домом церкви (автор «Журнала» иронизирует: «Она так суеверна! Она так боится покойников! Она везде подозревает опасности от микробов!»). Базилевская в результате перекупила присмотренный настоятелем участок и разбила на нем сад12.