1

Начну с того, как я в первый раз встретила архиепископа Иоанна. Матушка Елена Дмитриевна Солодовникова рассказывала мне, бывало, много историй про оптинских старцев, и мне захотелось встретиться с кем-нибудь из подобных. В то время у меня было много всякого рода трудностей, и я просила Бога, чтобы он послал мне такого старца. Примерно тогда же я узнала от кого-то, что отец Феодор Бокач собирается на Афон, и обратилась к нему с просьбой спросить о, архимандрита Николая, настоятеля афонского скита святого Илии, не позволит ли он мне в поисках духовного окормления написать ему. Но когда отец Феодор вернулся, он сообщил мне, что настоятель благословил меня обратиться с моей просьбой к архиепископу Иоанну (Максимовичу): «У вас есть собственный святой, блаженный Иоанн».

Жена генерала Половцева, Наталья Ивановна, наш добрый друг, сказала мне, что он часто служит в Медоне и что через несколько дней будет служить и проповедовать в Париже. Мы решили отправиться туда вместе.

В ожидании Архиепископа моя мама предвкушала увидеть солидного иерарха типа тех, коих она, бывало, видела в Александро-Невской лавре в Петербурге. Когда же она услышала, что прибыл Архиепископ, а увидела низенького седого Старца в белой рясе с непокрытой головой, то в изумлении воскликнула: «Да это же Серафим Саровский!» Тогда он повернулся в нашу сторону, слегка наклонил голову и кротко улыбнулся. Матушка же Солодовникова, увидев его в первый раз несколько ранее, в Каннах, когда его облачали посреди храма перед литургией, подумала: «Какой удивительный Иерарх, и к тому же еще юродивый во Христе!» В ту же секунду он повернул голову, окинул ее взглядом и улыбнулся. Она была поражена его прозорливостью и только испугалась, не подумала ли она чего-нибудь плохого о нем.

Вскоре после этого мы с матушкой Солодовниковой поехали в Версаль, в Кадетский корпус, где остановился Владыка. Мы стояли всю Литургию и в конце подошли приложиться ко кресту. Епископ раздавал антидор сам. Матушке он сразу дал большой кусок, а для меня, как бы колеблясь, очень долго выбирал. Я начала волноваться и подумала, что он не хочет мне его дать. Мысленно я попросила Бога, чтобы он не лишил меня этого. Наконец, он выбрал кусок и дал мне. Потом благословил нас, дал попить немного святой воды, и мы ушли.

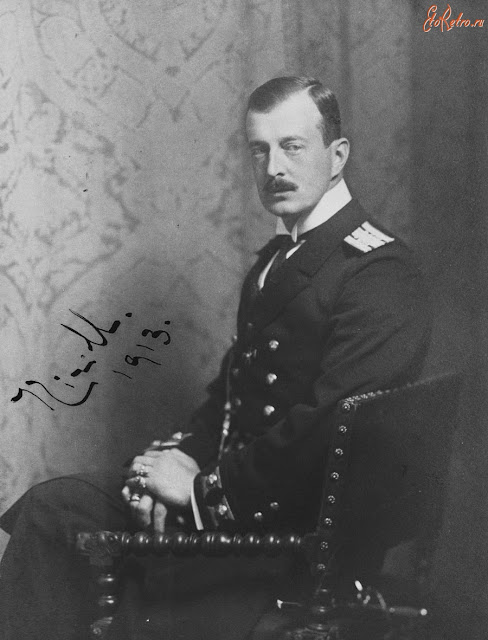

Зинаида Васильевна Юлем - духовная дочь святителя Иоанна Шанхайского

2

Вскоре я снова посетила епископа, на сей раз одна. В то время мне предложили место в детском доме в Монжероне, так как я искала работу, а также жилье, где можно было бы остановиться с племянником, которого доверили моей опеке. Мне не особенно хотелось идти работать в детский дом, но выбора у меня не было. Кроме того, дама, на чье место я шла, уволилась. Хотя я шла к епископу только за благословением на поездку в Монжерон, но за этим стояло нечто гораздо большее.

Когда я приехала в Версаль, меня проводили в его келью. Он жил в маленькой комнатке, стены которой были увешаны деревянными полками с маленькими секциями, заполненными связками писем, и на каждой такой секции был свой номер. У окна возле маленького стола стояло глубокое кресло, в котором он сидел, глядя в окно. У двери в углу стояла большая сумка с засохшими просфорами. Когда я вошла, он встал, подошел и благословил меня, и я начала ему рассказывать о себе. Я сказала: «Ваше Преосвященство, благословите меня принять место в Монжероне и поехать туда жить». Я была уверена, что он благословит, но он, немного подумав, ответил: «Нет, лучше ехать в Шалифер».

И начал что-то искать в своей записной книжке. Я раньше никогда об этом Шалифере не слышала и не обратила внимания на его слова. Во время нашего разговора он, бедный, стоял, а я даже не сообразила предложить ему сесть в кресло (только сейчас об этом вспомнила!). Он дал мне много советов и после этого не раз являлся мне во сне, говоря, что делать. И все, что он ни говорил, сбывалось, как если бы он знал все заранее. Но тогда я еще не постигала, что он имел дар прозорливости от Бога. Он сам этот дар не старался обнаружить, а мы о нем не догадывались, потому меня в то время не поразило даже следующее.

Я встретила блаженного Иоанна в 1958 году, а мой отец умер 7 мая 1957 года в Светлую Среду. Незадолго до смерти отец сказал: «Сегодня ко мне приходил какой-то монах, малого роста и в черном». Я долго думала, кто бы это мог быть, но, поскольку в то время не знала еще владыку Иоанна, не могла решить эту загадку.

Теперь у блаженного Иоанна я подумала: «Какая жалость, что я не знала его, когда отец был болен, — он вымолил бы ему здоровье!» И в этот момент он мне сказал: «Вы знаете, а я ведь навещал вашего отца в больнице». Тут он раскрыл свою маленькую записную книжку и громко прочитал имя, отчество и фамилию моего отца: «Вот, я нашел: Василий Максимович Юлем». Но ведь он не знал даже моей фамилии, как же он мог бы прочесть мои мысли, если бы не был прозорливцем?! Это означало, что отцу моему не было предназначено выздоровление.

Перед тем как уйти, я попросила у него просфору. Он стал рыться в мешке с сухими просфорами, наконец выбрал одну девятичинную и дал мне. Он также благословил меня бумажной иконкой Леснинской Богоматери (тогда я еще не знала о Леснинском монастыре). Затем он повел меня в храм. Дал испить святой воды и сказал, что должен ехать в Париж. Я обрадовалась, думая, что поеду с ним. Он пошел очень быстро, и я решила, что он, быть может, не хочет, чтобы я с ним ехала. И все же старалась особенно от него не отставать. Когда мы пришли на стоянку такси, машин там не было. Когда подошло такси, оказалось, что свободно лишь одно место. Он спросил, не тороплюсь ли я, и я, конечно, ответила, что нет. Тогда он, сел в такси и долго еще благословлял меня, пока машина не скрылась из виду.

На следующий день я поехала навестить матушку Солодовникову. Она показала мне одну фотографию, сказав: «Почему бы Вам не поехать в Шалифер?» — И пояснила, что это русский детский дом под попечительством архиепископа Иоанна. По описанию мне этот дом сразу понравился. Но что мне было делать? Отказаться от предложенной работы в Монжероне, где есть вакантное место и некому заменить меня, было бы неправильным. С тяжелым сердцем пошла я в то воскресенье на встречу с дамой, которой обещала ехать в Монжерон. Я пришла, приветствовала ее, пытаясь изобразить улыбку, и сказала: «Я принимаю Ваше предложение». Но тут же заметила, что эта дама от моих слов вовсе не в восторге, и спросила ее о причине этого. Она ответила, что женщина, которая там работала, внезапно изменила решение и захотела остаться. «Слава Богу!» — Я с радостью перекрестилась, как если бы тяжелый камень был снят с моих плеч. Так я попала в Шалифер — по слову блаженного Иоанна.

3

А вот как оказался у меня мой племянник. Еще до встречи с блаженным Иоанном я видела сон: стою в большом храме и вижу чью-то усыпальницу, зная про себя, что это саркофаг праведного Иоанна Кронштадтского. И вдруг смотрю — встает отец Иоанн из гроба. Встав, быстро уходит и скрывается за колонной. Все вокруг начинают кричать: «Где отец Иоанн?!», не зная, что он жив. А я бегу за колонну и смотрю не него. Он спрашивает, что мне нужно, — не голосом, но как бы глазами, и я отвечаю: «Отец Иоанн, благословите меня». Он благословляет меня, и я просыпаюсь.

Я сразу вспомнила, как давно хотела, чтобы он благословил мою семью, потому что отец Иоанн когда-то благословил мою мать пойти в монастырь. Она очень хотела уйти в его монастырь на Карповке, но потом встретила моего отца, и они вскоре решили пожениться. Отец поехал в Кронштадт за благословением отца Иоанна и пробыл там три дня в надежде увидеть его, но вернулся, не увидев. Возможно, отец Иоанн не захотел благословить этот брак, так как до того благословил мать на монашество. Мама даже часто шутила, говоря: «Наша семья — неблагословленная». Это огорчало меня, и я хотела, чтобы отец Иоанн благословил мою семью. Вскоре я снова увидела во сне отца Иоанна, сидящим на софе, и себя рядом с ним. И я его прошу: «Батюшка Иоанн, благословите нашу семью». Он улыбнулся и благословляет. Тогда я решаюсь попросить благословить меня на уход в монастырь. Но тут вижу, что он не хочет этого делать и говорит (опять не словами, но глазами): «Ради этого ты должна остаться здесь,» — и показывает на стену. И я вижу, как на стене постепенно вырисовывается младенец. Я начинаю плакать горькими слезами и просыпаюсь.

Вскоре жена моего брата родила мальчика и заболела туберкулезом, и мне отдали его на воспитание, когда ему еще не было и месяца. Эти сны я видела до канонизации праведного Иоанна.

Итак, я поехала в Шалифер и была очень счастлива там. То было лучшее время моей жизни. Но вскоре пришло большое искушение. Моя мать по какой-то непонятной причине стала все время звать меня домой. Она настаивала: «Возвращайся, мне очень трудно без тебя!» — И почти каждый день звонила мне. Я спросила блаженного Иоанна, что делать, и он ответил, что лучше остаться. Тогда я еще не знала, что к словам блаженного Иоанна следует относиться с абсолютным вниманием, как к словам кого-либо из оптинских старцев, которые были непосредственно восприимчивы к внушениям Божественной воли. Но поскольку я воспитывалась в полном послушании родителям, то вернулась домой. Как только приехала, мать спросила: «Зачем ты приехала?» Но было уже поздно, я не могла вернуться обратно, мое место было занято. С того времени на меня нашло такое беспокойство, что, если бы не молитвы блаженного Иоанна, я бы, конечно, этого не выдержала. Приблизительно тогда же блаженный Иоанн начал устраивать в нашем храме после службы благотворительные трапезы, которым впоследствии я себя посвятила. Он был святым, и я дорожила каждой минутой общения с ним. Временами случалось, что он спускался пить чай, и я, занятая весь день, имела тогда возможность задать ему вопросы, накопившиеся у меня за день, но забывала, о чем хотела спросить. Тогда он, сидя со склоненной головой, тихо говорил, как бы с сами собой, отвечая на все мои незаданные вопросы! Я стояла позади него в полном изумлении, не смея перевести дыхание. То были незабываемые моменты.

4

После первого же разговора с блаженным Иоанном я старалась делать все возможное, чтобы видеть его чаще. Всегда старалась бывать в Леснинском монастыре, когда он там служил, и ходила туда причащаться. Однажды, прочтя накануне последование перед святым Причащением, я мирно пошла спать, думая, что на следующий день приму от него Святые Таины. Но утром, заканчивая читать молитвы, услышала внизу какое-то движение. Выяснилось, что блаженный Иоанн должен срочно ехать в Париж. От растерянности я впала в уныние, все опротивело мне. И я решила мысленно умолить блаженного Иоанна: «Возьми меня с собой, возьми меня с собой!», боясь даже спуститься, чтобы не разрыдаться перед Епископом. Вдруг слышу, кто-то говорит настоятельнице: «Зина должна срочно вернуться домой в Париж, но поезда еще так рано не ходят». Стоя в комнате за закрытой дверью и слыша это, я думала, что сердце мое разорвется от радости. Я оставалась наверху, ожидая, когда меня позовут и делая вид, что ничего не знаю. И удивительно: у меня и на минуту даже не было мысли, что дома что-то случилось! Вскоре ко мне пришли. Я сделала вид, что очень обеспокоена, и начала собираться. Спускаюсь с лестницы. Возле машины собрался весь монастырь, и все, казалось, были немного взволнованы. Подхожу к машине, а там только одно место свободное — как раз для меня. Я села и мы, сопровождаемые пением молитвы о путешествующих — «Ангел-Хранитель» — отъехали.

И подумайте только, блаженный Иоанн даже не спросил меня, где я должна выйти, чтобы попасть домой! Что же до меня, то я думала только о том, как я счастлива и что еду с благословенным человеком. Мы прибыли в храм, Владыку облачили, затем началась служба, я причастилась, служба закончилась, он снял облачение. Люди толпились вокруг него. Он сел в машину, благословил нас всех и уехал... Домой я пришла совершенно счастливая, хмельная от радости. Это то, что называют «благодать преисполняющая». Дома никто меня не ждал и даже удивились, что я вернулась так быстро. Что же мог означать мой срочный отъезд из Леснинского монастыря? Но я даже не стремилась выяснить это. Мистически я понимала, если это вообще можно назвать «понимание»: он услышал мое обращение к нему и совершил чудо.

5

Находясь с таким человеком, как блаженный Иоанн, я ощущала, что реальность другого мира начинает осенять меня. Я приближалась к Царству Благодати, чтобы с еще большей интенсивностью ощутить страдания и печаль.

Как-то раз я пошла в монастырь, когда блаженного Иоанна там не было. Переночевала там, испытав множество искушений. Той ночью я видела сон: стою у двери монастырской гостиницы и смотрю через открытые ворота на улицу. Блаженный Иоанн входит в монастырь. Войдя, оборачивается ко мне со словами: «Смотри! Будь внимательна». Я в оцепенении, тут же вижу на другой стороне улицы трех нечистых духов — все черные, одетые в трико: один высокий и плотный, другой высокий и очень тонкий, третий среднего роста и полноватый. Все трое держат руки в карманах, делая вид, что не обращают не меня внимания. Я проснулась.

После этого сна мои искушения усилились, и каждый раз, испытывая серьезные искушения, я слышала голос блаженного Иоанна: «Смотри! Будь внимательна». И всегда в такие страшные минуты он спасал меня.

6

Был и другой удивительный случай, когда блаженный Иоанн, можно сказать, спас меня от верной смерти. В тот день, собираясь на улицу, я выглянула в окно и увидела, что перед нашим входом между двумя машинами лежит какой-то странный, непонятный предмет, похожий на рулон бумаги, около тридцати сантиметров в длину и десяти сантиметров в диаметре (точнее трудно описать). «Что за штука!» — подумала я, и любопытство меня одолело. Почему бы мне не спуститься и не потрогать этот предмет ногой, узнать, что это такое? Я начала одеваться, когда совершенно нежданно зазвонил дверной колокольчик. Я открыла дверь и — наш дорогой Епископ! «Что бы значило это нежданное появление?»

Блаженный Иоанн прошел через коридор в комнату, не сказав ни слова. Потом сел в кресло. Я стала хлопотать вокруг него, не зная, что сказать или сделать. Он молчал, я тоже. Так он просидел около пяти минут, затем встал, благословил меня и ушел. Я стояла ошеломленная — что, в конце концов, все это значит?! Потом мое внимание было снова привлечено к окну. К тому времени к нашей входной двери подъехал грузовик, и там уже работала группа полицейских. Несколько человек очень аккуратно подняли ту самую «штуку», которую я только что хотела потрогать, положили ее в машину и осторожно отъехали. Я вышла из дому выяснить, что происходит.

В то время в Париже было много террористических актов, и этот предмет оказался бомбой. Что бы со мной было, если бы я вышла и потрогала ее ногой, как и намеревалась сделать, и не была бы удержана необъяснимым посещением нашего дорогого блаженного Иоанна, которому мое намерение было открыто?! Несомненно, в тот день он спас мне жизнь.

7

Блаженный Иоанн жил в то время в Париже недалеко от нас. Я каждый день захаживала к нему, приносила еду, которую готовила мама. Он очень любил творожные клецки, которые по-украински зовут «вареники». Как-то мама приготовила вареники и оставила на столе, чтобы я отнесла их ему. В этот момент вошел мой дядя Алекс и посмотрел на эти вареники так, что стало ясно — ему их очень хочется. Очевидно, он подумал про себя: «Для меня они бы не сделали, а для Епископа — пожалуйста!» И то была правда, так как в то время с деньгами у нас было туго, и всю лучшую еду мама всегда предназначала для Епископа.

Я принесла ему эти вареники с радостью, думая, что и он будет рад покушать их. И что бы вы думали он сделал?!

Епископ сел за стол и неохотно начал есть другое, а к вареникам и не притронулся, И сколько я ни предлагала их ему, сколько ни упрашивала попробовать, он к ним не прикоснулся. Очевидно, он почувствовал, как сильно их захотел мой дядя Алекс.

8

В том же доме, где была резиденция блаженного Иоанна, жил и его главный священник, архимандрит Митрофан. Он был родом из Воронежа, и блаженный Иоанн постриг его в монашество с именем Митрофан — в честь покровителя города. Этот добрый Батюшка был абсолютно предан блаженному Иоанну и понимал, что Иерарх — подлинный святой, непонятый многими церковными деятелями просто потому, что они не знают, какими бывают настоящие святые (святому это доставляло много неприятностей и напрасных волнений). Владыка, однако, многое постигал интуитивно, не раскрывая этого и полагаясь на Божественное Провидение.

Однажды после службы отец Митрофан и другие служившие ненадолго задержались в храме, и отец Митрофан рассказал, что против нашего дорогого Епископа ведется целая кампания, по сути настоящее гонение, и что его хотят удалить из Парижа. Кто-то написал в Синод, чтобы архиепископа Иоанна перевели в Брюссель. Мы все страшно расстроились, не зная, что делать. Наконец, решили подписать обращение и сразу послали его в Синод. Но оно не помогло, так как несколько дней спустя появилось синодальное решение, которым он назначался в Брюссель. Мы были очень опечалены и, по обыкновению, беспомощны и испуганы.

Мать Магдалина была возмущена и тяжело это переживала. Она решила привести все в порядок и прислала мне целый чемодан архиепископских риз, так как отвечала за этот «участок». Она очень любила Блаженного и весьма твердо заявила мне, что я должна уложить все его облачения в должном порядке в один чемодан и удостовериться, что они отправлены с Архиепископом. Она решительно подчеркнула, что облачения не должны оставаться здесь ни при каких условиях. Я сделала все, как она мне сказала. Но когда я принесла этот чемодан перед отбытием Архиепископа, Владыка взял все другие кроме него. Я настаивала на том, чтобы он взял его, потому как боялась, что мать Магдалина очень рассердится на меня. Архиепископ попытался протестовать, но, встретив мое решительное сопротивление, неохотно взял чемодан и ушел.

Вскоре вышло так, что Архиепископ вновь был переведен в Париж. Он привез обратно все чемоданы за исключением того, который дала ему я. Его потеряли и больше не нашли.

9

Матушка Солодовникова и ее сын Алеша решили поехать в Россию и пришли к блаженному Иоанну за благословением. Сначала он не обнаружил особого желания благословить их. Но потом согласился. Когда же они от него ушли, он провел всю ночь в молитве. Я узнала об этом на следующее утро от нижних соседей, жаловавшихся, что он всю ночь ходил, и слышавших, как он молился. Несколько дней спустя я была в храме и заметила, как блаженный Иоанн, совершая поминание на проскомидии, громко молился о «тяжко страждущих Елене и Алексие». Я была удивлена. На следующий же день или даже в тот же день мы получили телеграмму, из которой выяснилось, что Матушка упала в Москве с эскалатора метро, получила серьезную травму и попала в больницу, а Алеша был в отчаянии, не зная, что делать. Но наш блаженный все знал заранее, молился и, конечно, вымолил Матушку из беды. Слава Тебе, Боже!

10

Всякий раз, когда блаженный Иоанн и отец Митрофан возвращались в свой дом, что близ храма, я приходила туда готовить. Владыка, как правило, совершал свою основную ежедневную трапезу уже к полуночи, и я старалась всегда быть в это время там, чтобы разогреть для него еду. Обычно я стояла рядом, пока он не кончит есть. Часто он приходил совсем окоченевший от холода. Как сейчас помню, блаженный Иоанн спускается с лестницы, всегда босой, хотя наш пол был без линолеума — просто цементный. Я пыталась постелить небольшой коврик под его ноги, но он всегда нарочно становился возле коврика, а не на нем. Отец Митрофан достал позже специальный маленький радиатор и пристроил его так, чтобы он находился за креслом блаженного Иоанна и обогревал ему спину.

Отец Митрофан очень любил рыбу. Всякий раз, когда разрешалось ее есть, он готовил ее сам или просил матушку поджарить. Особенно ему нравилась рыба сунгари, крупная и с сильным запахом; я же вообще никогда не любила рыбу, а эту в особенности. Но поскольку в мои обязанности входила готовка, я пользовалась привилегией разделять трапезу с Архиепископом и отцом Митрофаном.

Так мы, бывало, втроем сидели за столом перед целой грудой этой рыбы, зловеще пялившейся на меня. Я же смотрела на нее с ужасом, думая: «Боже, как мне съесть ее?!»

Меж тем отец Митрофан, улыбаясь, обращался к Иерарху: «Ваше Высокопреосвященство, положите Зине побольше». И тогда Его Высокопреосвященство щедрой рукой выбирал самую большую рыбину и клал на мою тарелку. Я чуть не плакала. Но что мне было делать? Я должна была есть! И едва-едва я, бывало, справлялась с ней, как отец Митрофан подкладывал в мою тарелку еще половину такой же рыбы. Я была в растерянности, не зная, что делать. Почти со слезами, я обыкновенно все же доканчивала и ее, думая про себя: «Батюшки! Я не смогу не только добраться до дому, но и встать из-за стола!» Но ничего подобного не происходило. Я легко, вставала из-за стола и делала все, что требуется после трапезы, прекрасно добиралась домой и спала, как младенец, не чувствуя никакой тошноты. Вот что значит благословение святого человека.

11

Очень часто я хотела о многом спросить блаженного Иоанна, но мне никак не удавалось сделать это днем, так как после Литургии он был обычно кем-нибудь занят, например, служил панихиду или ему кто-то звонил по телефону, или он просто уходил в свою келью, и мне не хотелось его беспокоить. Так, бывало, проходил весь день, а когда он возвращался ночью и было самое время задавать вопросы, я, к сожалению, забывала, о чем хотела спросить. И только подумайте! Cгopбившись над тарелкой во время трапезы и вкушая свой суп или что-нибудь еще, он имел обыкновение как бы невзначай, обращаясь вроде как бы и не ко мне, начинать беседу, Я слушала и поражалась: блаженный Иоанн спокойно отвечал на все мои вопросы, которые я хотела ему задать, но не произносила вслух, а только составляла в уме.

12

Блаженный Иоанн любил наш храм и вместе с отцом Митрофаном много вложил в него труда и заботы. Забота эта была, конечно, духовной, «невидимой простым глазом» и казалась странной и эксцентричной премудрым и разумным мира сего (даже из православного клира), но была открыта младенцам (Мф. 11, 25). У него была великая вера в силу святой воды. Каждую ночь он имел обыкновение благословлять храм святой водой сверху донизу и снизу доверху. Помню, как мы обычно обходили весь наш квартал; дома, соседствующие с нашим храмом. Я тогда, как правило, несла воду и вместе с отцом Митрофаном пела, а блаженный Иоанн все окроплял, обычно весьма обильно. Однажды мы троекратно обошли все здания, окружавшие наш храм. Затем пересекли улицу, и он благословил почтовый ящик, в который обычно сам опускал письма, «запечатывая» его при этом крестным знамением. Он никогда никому не позволял опускать за него письма. Днем или ночью, в дождь или снег он пересекал улицу, часто босиком, только чтобы бросить письма.

Только что отцу Олегу была принесена повестка явиться вчера в бердянский горотдел милиции в качестве…. «підозрюваного». Это новое, очередное незаконно (с нарушением всех процессуальных норм) и небрежно (потому что кто накажет милицию? – сойдёт и так) состряпанное «дело» - свидетельство того, что мусарне (потому что кто все те люди, которые содействуют преступникам? – не иначе, как мусор, отбросы и непризнанные нормальными людьми члены общества) поступил заказ срочно прибрать священника.

Только что отцу Олегу была принесена повестка явиться вчера в бердянский горотдел милиции в качестве…. «підозрюваного». Это новое, очередное незаконно (с нарушением всех процессуальных норм) и небрежно (потому что кто накажет милицию? – сойдёт и так) состряпанное «дело» - свидетельство того, что мусарне (потому что кто все те люди, которые содействуют преступникам? – не иначе, как мусор, отбросы и непризнанные нормальными людьми члены общества) поступил заказ срочно прибрать священника.

Архиепископ Аверкий (Таушев)

Архиепископ Аверкий (Таушев)

Латинское духовенство укоряет наших пастырей в полном будто бы отсутствии пастырских способностей, проявляющемся и в незнании общественной жизни, и особенно - в безучастном к ней отношении. Себя они хвалят за следование примеру Апостола, сказавшего «всем бых вся, да всяко некия спасу»

Латинское духовенство укоряет наших пастырей в полном будто бы отсутствии пастырских способностей, проявляющемся и в незнании общественной жизни, и особенно - в безучастном к ней отношении. Себя они хвалят за следование примеру Апостола, сказавшего «всем бых вся, да всяко некия спасу» "Даже если весь мир вступит в союз с (еретиком) Патриархом, я не вступлю." Преподобный Максим Исповедник.

"Даже если весь мир вступит в союз с (еретиком) Патриархом, я не вступлю." Преподобный Максим Исповедник. Деятели РПЦ МП уже не первый год успешно конкурируют с политиками и артистами по количеству связанных с ними новостей, главным образом - скандальных. Даже те их инициативы, которые еще лет пять назад не вызвали бы у общественности и подозрений, сейчас воспринимаются как скандал и – почти рефлекторно уже - как сигнал «Боевая тревога! Свистать всех наверх!» Нынешний менеджмент Московской патриархии все же более чем эффективен – умеют люди настроить против себя, проявляя порой изобретательность, – этого не отнять.

Деятели РПЦ МП уже не первый год успешно конкурируют с политиками и артистами по количеству связанных с ними новостей, главным образом - скандальных. Даже те их инициативы, которые еще лет пять назад не вызвали бы у общественности и подозрений, сейчас воспринимаются как скандал и – почти рефлекторно уже - как сигнал «Боевая тревога! Свистать всех наверх!» Нынешний менеджмент Московской патриархии все же более чем эффективен – умеют люди настроить против себя, проявляя порой изобретательность, – этого не отнять.

Люди уходят из Русской православной церкви. Собственно, в этом нет ничего нового: в большие организации всегда кто-то приходит и кто-то из них уходит

Люди уходят из Русской православной церкви. Собственно, в этом нет ничего нового: в большие организации всегда кто-то приходит и кто-то из них уходит Приветствие Великого Князя Кирилла Владимировича II Всезарубежному Церковному Собору

Приветствие Великого Князя Кирилла Владимировича II Всезарубежному Церковному Собору

Почему люди уходят из Церкви? Чтобы ответить на этот вопрос, сперва нужно понять, для чего люди в Церковь приходят, что ищут и ждут – считает Сергей Худиев

Почему люди уходят из Церкви? Чтобы ответить на этот вопрос, сперва нужно понять, для чего люди в Церковь приходят, что ищут и ждут – считает Сергей Худиев

Архиепископ Аверкий (Таушев)

Архиепископ Аверкий (Таушев)

Среда 29 июля 2015 г.

Среда 29 июля 2015 г.

Провозглашенная М. Горбачёвым «гласность» вернула Зое Александровне Крахмальниковой свободу. Но для этой русской православной женщины, смиренной подвижницы и кроткой исповедницы, свобода имеет единственный смысл, единственную цель,— проповедывать Слово Божие, которое огнём горит в её сердце, не может вместиться в её душе и рвётся наружу.

Провозглашенная М. Горбачёвым «гласность» вернула Зое Александровне Крахмальниковой свободу. Но для этой русской православной женщины, смиренной подвижницы и кроткой исповедницы, свобода имеет единственный смысл, единственную цель,— проповедывать Слово Божие, которое огнём горит в её сердце, не может вместиться в её душе и рвётся наружу. Сборник составлен отцами Платинскими Германом (Подмошенским) и Серафимом (Роузом) по трудам и воспоминаниям профессора Ивана Михайловича Андреева, архиепископа Чилийского Леонтия (Филипповича), протопресвитера Михаила Польского и княгини Натальи Владимировны Урусовой.

Сборник составлен отцами Платинскими Германом (Подмошенским) и Серафимом (Роузом) по трудам и воспоминаниям профессора Ивана Михайловича Андреева, архиепископа Чилийского Леонтия (Филипповича), протопресвитера Михаила Польского и княгини Натальи Владимировны Урусовой.

Блаженный Иоанн во Франции.

Блаженный Иоанн во Франции.

2015 г. Паломничество православных греков в Старостильную Румынию и Старостильную Болгарию в дни Праздника св. Гликерия.

2015 г. Паломничество православных греков в Старостильную Румынию и Старостильную Болгарию в дни Праздника св. Гликерия.