Синодик 10/23 января епископ Илия (Геваргизов)

Епископ Сурупанский и Урмийский Илия (Геваргизов)

Епископ Сурупанский и Урмийский Илия (Геваргизов)

Родился 1858 году, родом из сирохалдеев (айсор). В его семье до него было 12 несторианских епископов, так как по несторианскому закону, сан епископа переходил из рода в род.

Принадлежал к Сиро-Халдейской несторианской церкви. Окончил семинарию в г. Урмии и три года учился в коллегии в Нью-Йорке. Знал английский, персидский, турецкий, сирийский и еврейский языки.

В 1896 году рукоположён в диакона. Впоследствии пострижен в монашество и возведён в сан архимандрита.

25 марта 1898 года в праздник Благовещения в Санкт-Петербурге вместе с епископом Ионой и другими представителями сиро-халдейского народа воссоединён с Православной Церковью и после этого служил в учреждённой тогда же Урмийской (Персидской) духовной миссии.

Был вольнослушателемем духовных академий в России.

25 января 1904 году в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры в Санкт-Петербурге хиротонисан во епископа Тер-Гяварского, викария престарелого Мар-Ионы. Хиротонию возглавил митрополит Антоний (Вадковский). Синод определил, чтобы ему подчинялась южная, Барандузская часть Урмии.

После кончины Мар-Ионы в 1910 году, Map-Илия управлял епархией Супурганской и Урмийской.

После революции подчинялся Русскому Заграничному Синоду в Сербии.

Скончался в 1928 году в Урмии.

Часто упоминается как Map-Илья или Илья-Мар. Однако, Мар - не часть имени, а уважительное величание в сирийской христианской традиции. В тексте "Присоединение сиро-халдейских несториан к православной церкви" его фамилия звучит как Абрагамов

|

М.Добрынин. Сиро- Халдейская Церковь. История воссоединения персидских несториан с Православной Церковью. |

|

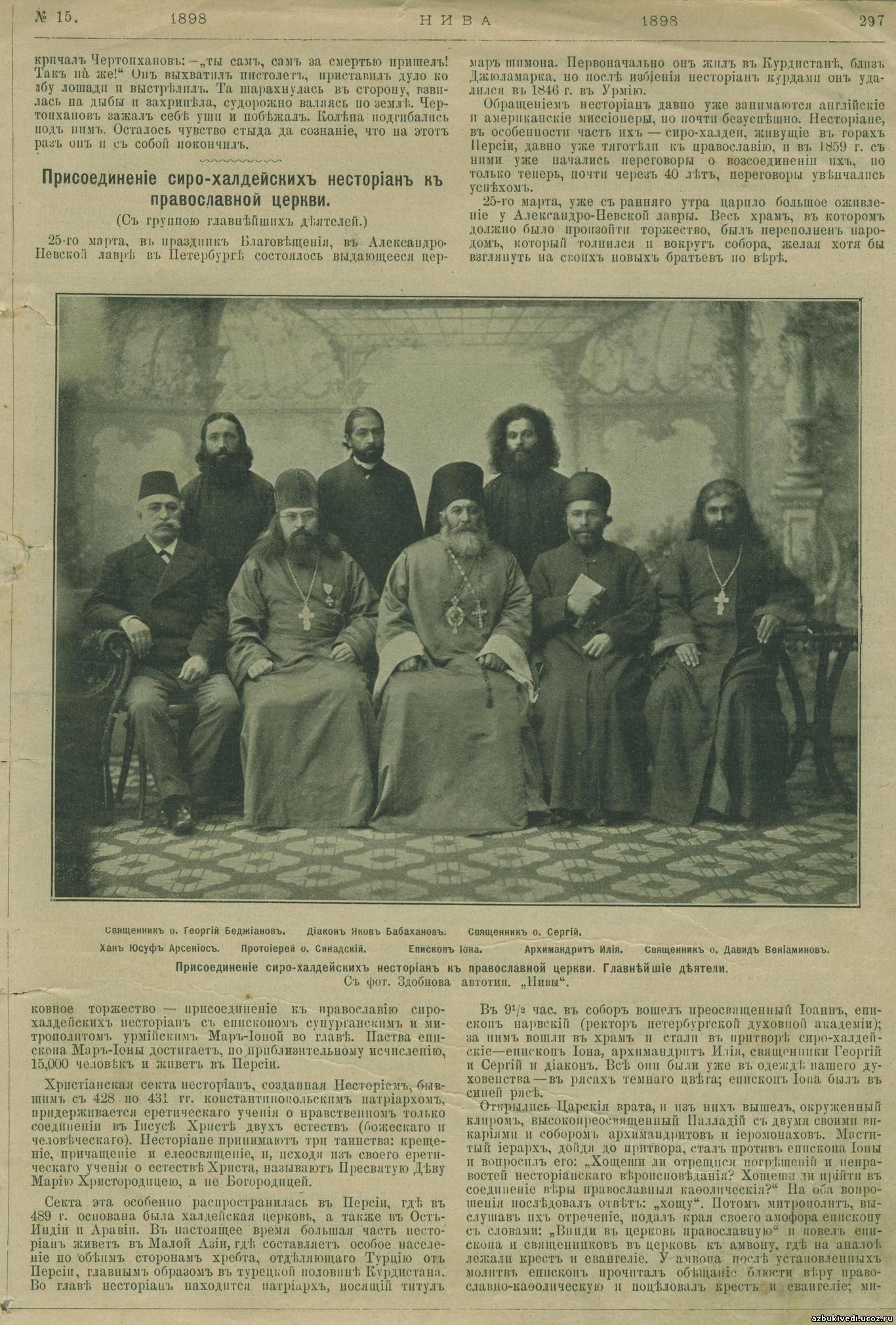

Присоединение в конце XIX века персидских несториан к Русской Православной Церкви явилось крупным событием в истории Сиро-Халдейской Церкви (1). С одной стороны, оно показало истинность и жизненность Православия, а с другой стороны, способствовало сохранению национального единства айсоров (2), лучшая часть которых видела спасение своей Церкви и народа в единении с Православной Восточной Церковью, содержащей то же самое вероучение, которое исповедывали их предки до своего отделения от Церкви Вселенской. Среди других восточных церквей Сирийская Церковь в своем историческом прошлом занимала не последнее место. Она была богата и духовным просвещением и дарами благодати. Достаточно сказать, что из ее среды вышли преподобные Исаак Сирин и Ефрем Сирин, вдохновенные и исполненные божественной мудрости, творения которых составляют богатую сокровищницу для назидания верующих. Давно желали сиро-халдеи, проживавшие в Персии, соединения с Православной Церковью. Еще в конце XVIII века они обращались с этой целью к грузинскому царю Ираклию, а с 1828 года и к Русской Православной Церкви. В тридцатых годах XIX века по окончании русско-персидской войны три тысячи айсоров переселились из Персии в Россию и воссоединились с Православной Церковью, образовав в б. Эриванской губернии семь сиро-халдейских приходов (3). Оставшиеся в Персии несториане, испытывая притеснение от мусульман и частые набеги курдов, постепенно лишились правильного строя своей церковной жизни. Не имея специальных духовных школ, они забыли и руководящие начала своего вероучения. В середине XIX века к ним стали прибывать инославные миссионеры: пресвитерианская миссия из Америки, затем латинская миссия французских лазаристов и, наконец, англиканская епископальная. Но миссии эти не имели большого успеха, так как сиро-халдеи не хотели отдавать свою Церковь под власть инославн.ым религиозным обществам (4). Большинство сиро-халдеев решило воссоединиться с Православной Церковью, и именно с Русской, и в целях сохранения своего национального единства. В 1859 году несторианский священник Михаил обратился к начальнику Русской Иерусалимской миссии епископу Кириллу с просьбой довести до сведения Святейшего Синода прошение о принятии под свое духовное покровительство 30 тысяч несторианских семейств, живущих в Персии и Азиатской Турции. Преосвященный Кирилл представил прошение несториан в Святейший Синод. В 1861 году священник Михаил прибыл в Петербург и заверил, что несториане персидские и живущие в Азиатской Турции, с патриархом Мар-Шимоном (5) и со всей ему подчиненной иерархией, действительно соединятся с Православной Церковью, если Святейший Синод пошлет к ним облеченное доверием лицо для совершения этого дела. Святейший Синод в том же году послал к сиро-халдеям в Закавказье архимандрита Софонию, знакомого с Востоком (6). Архимандрит Софония пробыл в Закавказском крае более года, изучил сиро-халдейский язык и собрал ценные сведения о вероучении и богослужении несториан, об устройстве иерархического управления и о религиозном и общественном быте сиро-халдейского народа (7). Церковное устройство и религиозный быт сиро-халдеев несториан представляется в следующем виде. Высшую иерархию несторианской церкви составляют: католикос, или патриарх, всегда именующийся Мар-Шимоном; матран (митрополит), постоянно носящий имя Мар-Хнанишу, и епископы, число которых меняется. Низшую иерархию составляют священники, архидиаконы и диаконы, все состоящие в браке, за исключением предназначенных к посвящению в высшие иерархические степени. Католикос Мар-Шимон управляет своим народом и в духовном и в гражданском отношениях. Достоинство католикоса было наследственным; в семействе Шимонов всегда имелись юноши, которые не ели мяса и сохраняли обет девства; из них католикос и избирал себе преемника. Вторым после католикоса лицом в Сиро-Халдейской Церкви был матран, Мар-Хнанишу. Иерархические лица в быту не носят особой одежды, но при богослужении епископами и священниками употребляется особое облачение. Оно состоит из белого подризника, епитрахили и пояса; затем надевается омофор с прорезом посредине, а поверх него фелонь, состоящая из четыреугольного куска материи, который накладывается на плечи, а иногда и на голову. Омфор епископский гораздо длиннее священнического. Ни митр, ни крестов, ни панагий несторианское духовенство не носит. Один только Мар-Шимон при богослужении, а иногда и вне его, одевает наперсный крест на шелковом шнурке. Алтарь несторианских церквей отделяется от самой церкви преградой без икон. В нем у восточной стены устраивается глиняный престол, уходящий иногда вглубь самой стены, а иногда ограждающийся особой сенью; жертвенников нет. Рядом с алтарем находится крещальня; в ней небольшая глиняная чаша для совершения таинства и маленькая печь для приготовления просфор; последние очень тонкие, на лицевой их стороне 12 крестиков. Ни икон, ни утвари в храме нет, но имеется большое число колокольчиков, в которые молящиеся иногда звонят. Перед алтарем два глиняных или каменных стола; на одном из них крест, на другом светильник и богослужебные книги. Суточное богослужение в Сиро-Халдейской Церкви состоит из вечерни, утрени, литургии и часов. Главнейшая и наиболее употребительная литургия у несториан — это "литургия апостолов", очень древнего происхождения и свободная от несторианской окраски; она совершается на квасном хлебе и на вине, растворенном водой. Символ веры тот же, что и у нас, лишь с некоторыми отступлениями. Таинств семь. Крещение и миропомазание такие, как и в Православной Церкви. Покаяние с течением времени, по местным условиям, изменилось: устное исчезло, сохранилось только сердечное, хотя в богослужебных книгах и есть изложение чина исповеди. Больные перед смертью только елеосвящаются, но Св. Тайнами не напутствуются. При таинстве священства в одно служение мирянин поставляется и в чтеца, и в диакона, и в священника. Богослужебные книги в храмах все рукописные, только к концу XIX века стали издаваться печатные. * * * В январе 1863 года архимандрит Софония прибыл в Петербург и представил Святейшему Синоду свои соображения о способе воссоединения несториан с Православной Церковью. Однако Святейший Синод не признал возможным приступить к окончательному решению вопроса о воссоединении сиро-халдеев, и рассмотрение его было отложено. В 1865 году Святейший Синод указал сиро-халдеям, что они могут принять Православие от Антиохийского Патриарха или от Феодосиопольского (в Эр-зеруме) епископа. Несториане продолжали настойчиво просить Православия именно от Русской Церкви, и через два года урмийские несториане обратились уже к русскому правительству через посольство в Тегеране с просьбой о воссоединении с Православием и оказании покровительства сиро-халдеям. Но ходатайство было отклонено наместником Кавказа. В 1872 году персидские сиро-халдеи обратились к русскому правительству с просьбой о командировке в Персию православного священника Давида Гуренидзе, знавшего сиро-халдейский язык. И эта просьба осталась без удовлетворения. С 1883 года в Святейший Синод поступали все новые ходатайства от сиро-халдеев. Обращались в Святейший Синод матран Урмийский Мар-Гавриил, и сам глава несториан Мар-Шимон Рувим, и его матран Мар-Хнанишу, и другие епископы. Все они просили принять их в общение с Православной Церковью. Святейший Синод решил снова возбудить дело о воссоединении несториан с Православной Церковью и по определению от 16—17 марта 1895 года поручил Экзарху Грузии послать священника, знающего сиро-халдейский язык, для точного ознакомления с вероучением сиро-халдеев, определив ему местожительство в Урмии или Тавризе. Туда были посланы настоятель Ереванского собора священник Виктор Синадский и священник Симон Алаверанов. Прибыв 13 мая 1897 года в Урмию и будучи встречены персидскими несторианами весьма сочувственно, православные миссионеры на месте ознакомились с церковной жизнью сиро-халдеев и убедились, что они действительно желают воссоединиться с Православной Церковью. 19 мая 1897 года в селении Супурган (8) был составлен акт предварительного соглашения персидских несториан с Православной Церковью за подписью епископа Map-Ионы, представителя несторианского патриарха Мар-Шимона—урмийского благочинного священника Ушана Сарова и других духовных лиц и мирян. В этом акте сиро-халдеи заявили, что принимают учение и определение IV Вселенского Собора (9). Было также заявлено о принятии постановлений семи Вселенских Соборов и девяти поместных, касающихся вероучения и церковной практики, и Никео-Цареградского Символа веры, то есть вероучения всей Вселенской Кафолической Церкви. Акт был обнародован на сиро-халдейском языке 21 мая в день Вознесения Господня в Супурганской церкви во имя великомученика Георгия Победоносца и с приложением более 9000 подписей сиро-халдеев, изъявивших желание воссоединиться с Православной Церковью, был представлен в Святейший Синод. В конце февраля 1898 года в Петербург прибыла делегация от сиро-халдейского народа во главе с епископом Map-Ионой, чтобы лично ходатайствовать о присоединении несториан к Православной Церкви. Святейший Синод признал возможным совершить принятие несториан в Православную Церковь, по 3-му чину, через отречение от заблуждения, согласно 95-му правилу VI Вселенского Собора, и определил: "Приходящих от древней несторианской ереси Супурганского епископа Map-Иону, архимандрита Илию, священников Сергия Бадалова и Георгия Беджанова и диакона Иакова Бабаханова принять в сущих их санах в лоно Святой Православной Церкви, предложив епископу Мар-Ионе подписать специально составленное и переведенное на сиро-халдейский язык исповедание веры" (10). Торжество присоединения было назначено на 25 марта — праздник Благовещения Божией Матери. Во время пребывания в Петербурге делегация сиро-халдеев имела возможность познакомиться с богослужением и благолепием русских храмов. После литургии в Исаакиевском соборе епископ Map-Иона заявил: "Минуты, проведенные в нем, были блаженнейшими минутами в моей жизни, впечатление которых никогда не изгладится из моей души. Я очень жалею, что наша восточная церковь (несторианская) из-за каких-то второстепенных религиозных вопросов так долго была отлучена от Православной Церкви"(11)

На заседании Святейшего Синода 26 марта было вынесено следующее определение: 1) Предложить епископу Супурганскому Ионе, по возвращении его на родину, утверждать в изреченном им перед Святейшим Синодом исповедании веры своих единоплеменников, разъясняя им, что пребывание в единении со Святой Церковью содевает спасение людей и сотворяет их сынами света и наследниками вечных благ и что воссоединение несториан с Православной Церковью, являющееся делом исключительно церковным, не стоит в какой-либо связи с их политическим положением в пределах иноверного государства; 2) для содействия епископу Ионе в предлежащих ему святительских трудах и для устроения православных церквей и церковных школ послать в Урмию православную миссию, в составе иеромонаха Феофилакта и других лиц по назначению Святейшего Синода, с поручением миссии во всех затруднительных случаях обращаться за ближайшими указаниями к Преосвященному Экзарху Грузии (12). Воссоединение епископа Супурганского Ионы и девяти тысяч айсоров с Православной Греко-Восточной Церковью явилось только началом возвращения несториан в лоно Матери — Православной Церкви, которое было продолжено с прибытием в Урмию вновь учрежденной Русской Духовной Миссии. Много способствовала успешному завершению дела присоединения персидских сиро-халдеев к Православной Церкви деятельность созданной при Святейшем Синоде комиссии по вопросу присоединения, виднейшую роль в которой играл знаменитый церковный историк, богослов и лингвист, ученый-подвижник проф. В. В. Болотов. Его колоссальная эрудиция и редкое знание восточных языков во многом способствовали успеху воссоединения сиро-халдеев несториан с Вселенской. Матерью-Церковью и торжеству Православия (13). Святое дело воссоединения айсоров с Православной Церковью было начато, но не завершено. После присоединения епископа Ионы и его паствы прошло более половины столетия. За это время отбушевала буря двух мировых войн. Маленький ассирийский народ дважды попадал в водоворот международных событий и встречался с разными превратностями судьбы. Не раз он подвергался гонениям и погромам. Не раз оказывался брошенным на произвол судьбы своими союзниками. Вследствие этого члены Сиро-Халдейской Церкви оказались рассеянными по разным странам. Многие епархии сейчас не имеют епископов, священники нуждаются в богословском образовании. И вообще эта Церковь требует устроения, которому могло бы способствовать единение с Православной Церковью. Опыт воссоединения сиро-халдейских христиан говорит за то, что нет непреодолимых препятствий, которые делали бы такое единение невозможным. (1) Об истории Сиро-Халдейской Церкви см. Н. Муравьев, Сиро-Халдейская Церковь, "Журнал Московской Патриархии", 1956, № 4, стр. 66—70. (2) Айсоры — одно из названий сиро-халдейского народа, часто встречающееся в исторической литературе и указывающее на их происхождение. Сиро-халдеи считают себя потомками второго сына Сима — Ассура (Быт. 10, 22), отсюда и наименование их — "айсоры", "ассирияне" и "ассуритане". (3) "Церковные ведомости Св. Синода", № 12, 21 марта 1898 г., стр. 488. (4) Там же, стр. 487. (5) Мар-Шимон, или Шимун, значит "Господин Симон". Это имя неизменно носили все несторианские католикосы, начиная с XVI века, когда вошел в силу обычай при хиротонии патриарха принимать одно и то же имя. Вследствие этого самое имя "Мар-Шимон" сделалось как бы нарицательным в смысле "патриарх". Он являлся не только духовным руководителем сиро-халдейского народа, но отчасти и его гражданским правителем, назначавшим местных старшин, производившим суд и заведывавшим другими делами гражданского управления. (6) Определение Святейшего Синода о воссоединении сиро-халдеев несториан с Православной Церковью. "Церковные ведомости", № 13, 28 марта 1898 г., стр. 67. (7) На основе собранных материалов архимандрит Софония в 1876 году издал книгу "Современный быт христиан инославных, яковитов и несториан". (8) Значению имени "Супурган" посвящена специальная глава в работе В. В. Болотова "Из истории Церкви Сироперсидской". См. "Христианское чтение", 1899, январь, стр. 95—112. (9) Акт предварительного соглашения несториан с Православной Церковью. "Церковный вестник", № 13, 26 марта 1898 г., стр. 458. (10) Определение Св. Синода, стр. 70. (11) "Церковный вестник", 1898, № 11, стр. 400—401. (12) Определение Св. Синода № 1121 от 26 марта 1898 года. "Церковные ведомости", № 13, 28 марта 1898, стр. 77. (13) Б.Тураев, В.В.Болотов, "Журнал Министерства Народного Просвещения", 1900, август, стр. 94. "ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ", № 12, 1956

|

24 марта 1898 года на заседании Святейшего Синода епископ Мар-Иона прочитал исповедание на сирийском языке и собственноручно подписал его. Затем оно оглашено было по-славянски. Митрополит Палладий осенил епископа Map-Иону крестом и объявил ему, что Святейший Синод приемлет его в общение в сущем его сане. 25 марта в соборном храме Александро-Невской Лавры было совершено присоединение к Православной Церкви пришедших от несторианского исповедания сиро-халдеев: епископа Супурганокого Map-Ионы, архимандрита Илии, пресвитеров Сергия и Георгия и диакона Иакова. Порядок чина присоединения был следующий. По прочтении часов митрополит Палладий, облаченный в мантию и омофор, вышел из алтаря вместе с другими епископами и направился к западным дверям собора, где находились присоединяемые. По обычном вопрошении их о желании отречься от неправого несторианского исповедания и придти в соединение с Православной Церковью и по получении утвердительного от них ответа, митрополит благословил их и над их преклоненными главами прочел молитву "Господи, Боже истины..." Затем последовал ряд вопрошений, на которые от лица всех присоединяемых отвечал пресвитер Сергий, как знакомый с церковно-славянским языком. Присоединяемые сотворили земной поклон, после чего епископ Map-Иона, воздев кверху руки, прочитал по-сирохалдейски символ веры, а пресвитер Сергий по-славянски. Митрополит Палладий снова обратился к присоединяемым с рядом вопрошений: о почитании семи Вселенских Соборов, о принятии Апостольских правил и церковных преданий, о почитании икон и др., на что присоединяемыми были даны утвердительные ответы. Со словами "Внидите в Церковь Православную" митрополит подвел присоединяемых к амвону, где на особом аналое были положены крест и Евангелие. В это время хором митрополичьих певчих было исполнено на сирийском языке пение 66-го псалма, по окончании которого присоединяемые встали на колени и над ними была прочитана молитва "Господи Боже Вседержителю...", после чего они облобызали св. крест и Евангелие. Чин присоединения окончился чтением молитвы "Господь наш Иисус Христос...". Затем митрополит Палладий, после приветствия новоприсоединенным, возложил на епископа Иону крест, панагию и архиерейскую мантию, на архимандрита Илию — архимандричий, на прочих иереев — иерейские кресты. После этого они были введены в алтарь, облачились в священные одежды, присущие их санам, и приняли участие в совершении Божественной литургии и молебного пения Спасителю и Божией Матери. После литургии присоединенные проследовали в митрополичьи покои, где были приветствованы с совершившимся знаменательным торжеством. Торжество действительно было знаменательно, как по времени его совершения, так и по ободряющему его действию на чад Православной Церкви. По времени — это праздник Благовещения, праздник Пресвятой Богородицы, Пречистой Матери Господа нашего Иисуса Христа, Которую основатели несторианства не хотели называть Богородицей, а именовали Христородицей или даже Человекородицей. Но через 1500 лет со времени возникновения несторианского учения прибывшие из Урмии сиро-халдеи несториане в праздник Благовещения торжественно произнесли отречение от неправого учения.

24 марта 1898 года на заседании Святейшего Синода епископ Мар-Иона прочитал исповедание на сирийском языке и собственноручно подписал его. Затем оно оглашено было по-славянски. Митрополит Палладий осенил епископа Map-Иону крестом и объявил ему, что Святейший Синод приемлет его в общение в сущем его сане. 25 марта в соборном храме Александро-Невской Лавры было совершено присоединение к Православной Церкви пришедших от несторианского исповедания сиро-халдеев: епископа Супурганокого Map-Ионы, архимандрита Илии, пресвитеров Сергия и Георгия и диакона Иакова. Порядок чина присоединения был следующий. По прочтении часов митрополит Палладий, облаченный в мантию и омофор, вышел из алтаря вместе с другими епископами и направился к западным дверям собора, где находились присоединяемые. По обычном вопрошении их о желании отречься от неправого несторианского исповедания и придти в соединение с Православной Церковью и по получении утвердительного от них ответа, митрополит благословил их и над их преклоненными главами прочел молитву "Господи, Боже истины..." Затем последовал ряд вопрошений, на которые от лица всех присоединяемых отвечал пресвитер Сергий, как знакомый с церковно-славянским языком. Присоединяемые сотворили земной поклон, после чего епископ Map-Иона, воздев кверху руки, прочитал по-сирохалдейски символ веры, а пресвитер Сергий по-славянски. Митрополит Палладий снова обратился к присоединяемым с рядом вопрошений: о почитании семи Вселенских Соборов, о принятии Апостольских правил и церковных преданий, о почитании икон и др., на что присоединяемыми были даны утвердительные ответы. Со словами "Внидите в Церковь Православную" митрополит подвел присоединяемых к амвону, где на особом аналое были положены крест и Евангелие. В это время хором митрополичьих певчих было исполнено на сирийском языке пение 66-го псалма, по окончании которого присоединяемые встали на колени и над ними была прочитана молитва "Господи Боже Вседержителю...", после чего они облобызали св. крест и Евангелие. Чин присоединения окончился чтением молитвы "Господь наш Иисус Христос...". Затем митрополит Палладий, после приветствия новоприсоединенным, возложил на епископа Иону крест, панагию и архиерейскую мантию, на архимандрита Илию — архимандричий, на прочих иереев — иерейские кресты. После этого они были введены в алтарь, облачились в священные одежды, присущие их санам, и приняли участие в совершении Божественной литургии и молебного пения Спасителю и Божией Матери. После литургии присоединенные проследовали в митрополичьи покои, где были приветствованы с совершившимся знаменательным торжеством. Торжество действительно было знаменательно, как по времени его совершения, так и по ободряющему его действию на чад Православной Церкви. По времени — это праздник Благовещения, праздник Пресвятой Богородицы, Пречистой Матери Господа нашего Иисуса Христа, Которую основатели несторианства не хотели называть Богородицей, а именовали Христородицей или даже Человекородицей. Но через 1500 лет со времени возникновения несторианского учения прибывшие из Урмии сиро-халдеи несториане в праздник Благовещения торжественно произнесли отречение от неправого учения.  Знаменательно это событие и в другом отношении. Несторианство очень долго сохранялось в сиро-халдейском народе, но в конце концов сиро-халдеи несториане сами пришли к сознанию, что истина хранится в Православной Церкви.

Знаменательно это событие и в другом отношении. Несторианство очень долго сохранялось в сиро-халдейском народе, но в конце концов сиро-халдеи несториане сами пришли к сознанию, что истина хранится в Православной Церкви.